연구센터

민주주의와 정치혁신

[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ④ 왜 못 믿을까? 선거 공정성 인식과 선관위 신뢰

- 2025-04-01

- 김지혜

ISBN 979-11-6617-862-7 95340

I. 서론

민주주의 사회에서 선거 공정성에 대한 신뢰는 정치적 안정성과 사회적 합의를 유지하는 핵심 요소이다. 공정한 선거 절차에 대한 신뢰는 정치적 경쟁 속에서 제도적 정당성을 보장하는 역할을 한다. 반대로, 선거의 정당성에 대한 의구심이 확산될 경우, 사회적 불안과 정치적 갈등이 심화될 수밖에 없다. 한국 사회에서 선거에 대한 불신이 완전히 새로운 현상은 아니나, 12.3 비상계엄 선포 이후 선거 공정성 논란이 격화되면서 중앙선거관리위원회(이하 선관위)에 대한 신뢰 문제는 국가적 위기로 확산되고 있다. 특히, 선거 부정 의혹이 단순한 정치적 논쟁을 넘어 하나의 음모론적 믿음으로 작동하는 양상이 나타나면서, 이러한 불신이 어떤 요인에 의해 형성되고, 특정한 정치적 태도와 결합하는지를 분석하는 것이 중요한 시점이다.

많은 경우에 그렇듯, 이번 선거 공정성 논란에서도 선관위가 제시한 자료와 대법원의 판결 등의 제도적, 공식적 대응이 불신을 해소하기보다는 오히려 기존의 의혹을 더욱 강화하거나 음모론을 뒷받침하는 새로운 논리의 생성으로 이어지고 있다. 이는 단순한 정보 부족이나 집단적 신념의 문제가 아니라, 선거 불신이 정치적 전략으로 활용되는 과정과 밀접하게 연결되어 있다. 더욱이, 대통령이 직접 계엄 선포의 주된 이유로 ‘부정선거 가능성’을 언급하면서, 선거 불신은 단순한 개인적 의혹을 넘어 정치적 정당성을 뒷받침하는 도구로 적극 활용되고 있다. 이러한 상황에서, 선거 부정을 주장하는 사람들의 논리를 검증하고 반박하는 것은 실질적인 해결책이 되기 어렵다. 음모론적 믿음은 단순한 사실 관계의 문제를 넘어, 특정한 사회문화적, 구조적 맥락속에서 지속적으로 강화되기 때문이다.

본 연구는 기존의 연구들이 특정 음모론의 내용과 사실성을 검증하거나, 이를 확산시키는 미디어 환경을 분석하는데 집중해 온 것과 달리, ‘음모론을 믿는 사람들은 누구이며, 그들이 속한 사회적 맥락은 무엇인가?’라는 질문을 탐구한다. 선거 공정성 인식과 선관위에 대한 신뢰 수준을 중심으로, 이를 결정짓는 사회심리학적 요인을 탐색하고, 음모론을 강하게 믿는 사람들이 다양한 사회, 정치적 현안에 대해 어떠한 태도를 취하고, 어떤 정치적 판단을 내리는지를 분석하고자 한다. 이를 통해 정치적 성향과 개인적 가치관이 어떻게 결합하여 특정한 음모론적 믿음을 형성하는지 규명하여, 부정선거 음모론이 팽배한 사회에서 여론을 이해하는 경험적 증거로 삼아보고자 한다. 본 연구의 결과가 민주주의 체제 내에서 제도적, 사회적 신뢰를 회복할 수 있도록 실질적 방안을 모색하는데 중요한 시사점을 제공하기를 기대한다.

II. 이론적 배경 및 연구모형

음모론은 실생활에서 흔히 접할 수 있으며 특히 갈등과 불확실성이 높은 상황에서 더욱 강하게 작동한다(Carlson and Ramo 2023). 인지과학적 관점에서 볼 때, 음모론이 지속되는 이유는 비교적 단순하다. 복잡한 정보가 난무하는 환경에서, 사람들은 이를 분석하고 검증하기보다 쉽고 직관적인 설명을 선호하는 경향이 있다. 음모론은 이러한 심리적 요구를 충족하는 일종의 ‘인지적 지름길’(cognitive shortcut) 역할을 하기에, 복잡한 정보를 단순화하고 이해하기 쉬운 내러티브를 제공한다. 또한 음모론을 공유하는 사람들은 강한 내집단 결속력을 경험하며 집단 정체성을 강화하게 되는데, 특히 위기 상황에서 외집단(outgroup)을 배제하고 내집단(ingroup)에 대한 편향을 강화하며 심리적 위안을 제공받는다. 이러한 이유로 음모론은 단순한 개인적 신념을 넘어, 특정한 사회적 맥락 속에서 더욱 강하게 유지되고 재생산된다.

음모론적 믿음은 개인과 사회 모두에 다양한 부정적 영향을 미칠 수 있다(전상진 2014). 개인 차원에서, 음모론을 믿는 사람들이 편향된 태도를 유지하거나, 왜곡된 근거를 바탕으로 비합리적인 의사결정을 내릴 가능성이 높다. 예를 들어, 코로나19 바이러스가 우한 실험실에서 인위적으로 발생했다는 음모론을 신뢰하는 경우, 백신 접종을 거부하거나(e.g., Romer and Jamieson 2020), 이민자에 대한 부정적 태도를 강화하는(e.g., Kim and Park 2022) 등 사회적으로 해로운 행동으로 이어질 가능성이 크다. 특히 정치적 맥락에서 음모론이 확산될 경우(많은 경우에 그렇듯), 공적 기관과 제도에 대한 신뢰가 약화되고, 극단주의적 정치행동을 정당화하는 근거로 활용될 수 있다.

그렇다면 누가 음모론에 취약한가? 선행 연구들은 극단적 정치 성향을 가진 사람들이 중도 성향에 비해 음모론을 더 쉽게 수용하는 경향이 있다고 지적해 왔다. 극단적 정치성향을 가진 사람들은 본인들의 신념을 위협하는 정보에 대해 더 강한 방어적 태도를 취하는 경향이 있으며, 자신이 지지하는 정치 지도자나 집단의 정당성을 유지하기 위한 전략으로 음모론을 받아들일 가능성이 크다. 특히, 극단적 우파 성향을 가진 사람들이 음모론을 신뢰할 가능성이 높다는 연구 결과가 다수 보고된 가운데(Sutton and Douglas 2020), 정치성향과 음모론의 관계가 특정한 정치적 맥락과 음모론의 내용에 따라 상이하다는 점도 중요하게 다루어지고 있으며(Enders et al. 2023), 현재 한국 사회처럼 정치적, 사회적 불확실성이 극대화된 상황에서 음모론적 사고는 더욱 강화될 수 있다(Carlson and Ramo 2023).

본 연구는 기존 연구의 논의를 확장하여, 정치 성향 뿐만 아니라 개인 가치관이 음모론 믿음에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 가치(values)란, 바람직한 상태에 대한 생각이나 신념으로, 구체적인 상황들을 초월하여 다양한 행동이나 태도를 형성하고, 사회적 이슈를 평가하는 길잡이 역할을 한다(Schwartz 1992; Hitlin and Piliavin 2004; 김지혜·김상학 2022). 정치적 양극화가 심화된 사회에서는 정치적 갈등이 법과 제도적 논쟁을 넘어, 보다 근본적인 가치 대립의 형태로 나타날 가능성이 크다. 이러한 맥락에서 개인의 가치관이 부정선거와 선관위를 둘러싼 음모론에 대한 태도를 형성하는데 중요한 역할을 할 수 있음을 경험적으로 검토할 필요가 있다. ‘어떤 가치’가 음모론 믿음과 닿아있는지 살핌으로서, 단일 정치성향 척도로만 파악하기 어려운 지점에 추가적인 설명을 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 본 연구에서는 한참 이슈가 되고 있는, 2024년 총선이 부정선거였다고 믿는 ‘선거 (불)공정성 인식’과 이와 관련한 ‘선관위 불신 태도’를 음모론의 주요 내용으로 보고, 정치성향과 가치관이 이러한 믿음과 어떤 연관성을 가지는지 탐색적으로 살펴볼 것이다.

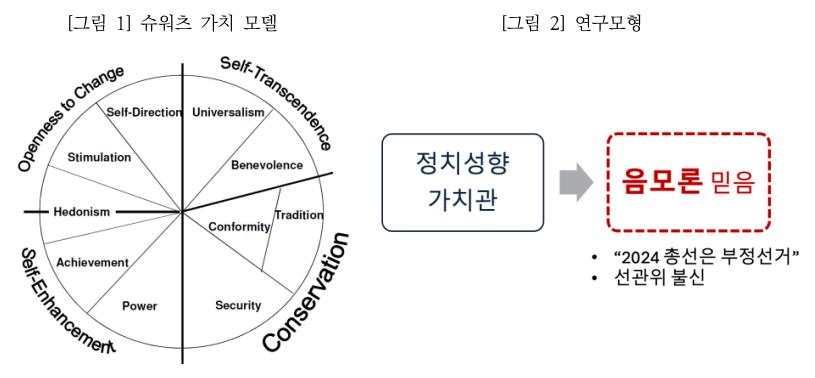

슈워츠(Shalom H. Schwartz)의 가치 이론은 인간의 기본 가치를 ‘변화에 대한 개방성’(Openness to change: OC) 대 ‘보수성’ (Conservation: CS)과 ‘자기 충족’ (Self-enhancement: SE) 대 ‘자기 초월’ (Self-transcendence: ST)의 기저 차원으로 구분한다([그림 1] 참조). 세부 가치는 원형 배열 속에서 서로 거리가 가까울수록 양립 가능성이 크고, 멀수록 대립적이다. 예컨대, 자기 충족 차원의 ‘권력’과 ‘성취’는 자기 초월 차원의 ‘박애’, ‘보편주의’와 대조된다. 선행연구의 결과에 비추어 보면(e.g., Poier and Suchanek 2024), 자기충족 가치를 중시할수록, 자기 초월 가치를 덜 중요하게 여길수록, 변화와 새로운 경험을 덜 중시하고, 보수적인 태도를 가질수록 진보 진영 야당이 과반의석을 차지했던 선거를 부정했다고 믿으며 선관위를 불신할 가능성이 높다. 보수적인 가치를 가진 사람들은 대체로 사회질서 유지하고 통제하는 것을 중시하는 만큼 제도에 대한 신뢰수준이 높다고 알려져 있지만(Devos, Spini and Schwartz 2012), 이는 정치적 맥락에 따라 변화할 수 있다. 보수 진영에서 자신들의 정치적 입지가 위협받는다고 느낄 때, 제도와 기관 정당성을 의심하는 음모론적 믿음이 촉발, 강화될 수 있기 때문이다. 본 연구는 [그림 2]의 연구모형을 기초로, 정치성향과 개인 가치관이 어떻게 음모론 믿음과 연관되는지 양적 경험연구 분석을 통해 밝혀내고자 한다.

III. 데이터 및 분석 방법

1. 데이터 및 변수 측정

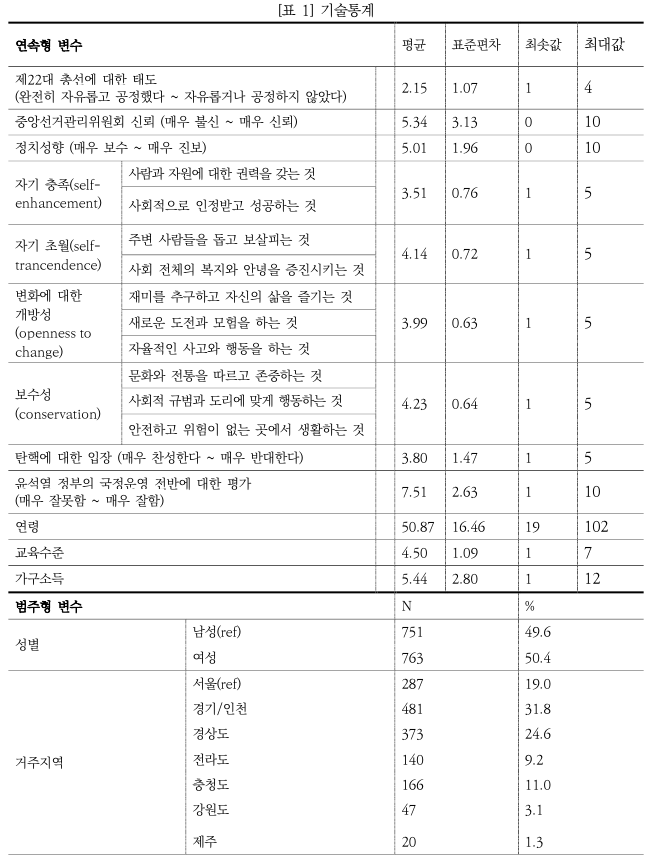

본 연구는 2025년 1월 넷째주 실시된 설문조사를 기반으로, 만 19세 이상의 성인 1,514명의 응답을 분석하였다. 종속변수는 제22대 국회의원 선거(이하 총선)의 공정성 인식과 선관위 신뢰수준으로 구성되었다. 선거 공정성 인식은 응답자가 선거의 자유롭고 공정한 정도를 어떻게 평가하는지를 측정한 변수로, 4점 척도로 측정되었다. ‘완전히 자유롭고 공정했다’(=1), ‘자유롭고 공정했지만 작은 문제들이 있었다’(=2), ‘자유롭고 공정했지만 큰 문제들이 있었다’(=3), ‘자유롭거나 공정하지 않았다’(=4). 점수가 높을수록 선거가 불공정했다고 인식하는 수준이 높음을 의미한다. 선관위 신뢰수준은 응답자가 선관위를 얼마나 신뢰하는지를 측정한 변수로, 0점(매우 신뢰)에서 10점(매우 불신)까지의 척도로 구성되었다. 점수가 높을수록 선관위에 대한 불신이 강함을 의미한다.

주요 독립변수는 정치성향과 개인 가치관으로 구성되었다. 정치성향은 응답자가 자신의 정치적 입장을 어떻게 인식하는지를 측정한 변수로, 0점(매우 보수)에서 10점(매우 진보)까지의 연속형 척도로 측정되었다. 점수가 높을수록 응답자가 더 진보적인 정치 성향을 갖고 있음을 의미한다. 개인 가치관은 슈워츠의 가치이론을 기반으로 자기 충족(SE), 자기 초월(ST), 변화에 대한 개방성(OC), 보수성(CS)의 네 가지 차원에서 측정되었다. 각 차원을 구성하는 세부 가치항목은 1점(전혀 중요하지 않다)에서 5점(매우 중요하다)으로 측정되었다(<표 1> 참조). 분석에는 개별 가치 원점수에서 개인별 가치 항목 평균 점수를 뺀, 개인별 표준 점수를 활용하였다. 통제변수로는 성별, 연령, 교육수준, 가구소득, 거주지역을 포함하였다. 이외에 정치에 대한 관심수준, 효능감, 방문하는 온라인 커뮤니티 특성 등을 추가적으로 통제한 모형을 살펴보았고, 핵심 분석결과에 큰 영향을 주지 않았음을 밝힌다.

2. 분석 방법

[그림 2] 연구모형을 토대로 ‘선거 불공정성 인식’과 ‘선관위 불신’을 종속변수로 한 회귀분석을 실시하였다. 음모론 믿음의 사회적 파급효과를 탐색하기 위하여, 정치성향, 개인 가치관과 ‘선거 불공정성 인식’을 독립변수로, 탄핵에 대한 입장과 윤석열 정부에 대한 평가를 종속변수로 한 회귀분석을 추가적으로 진행하였다.

IV. 연구 결과

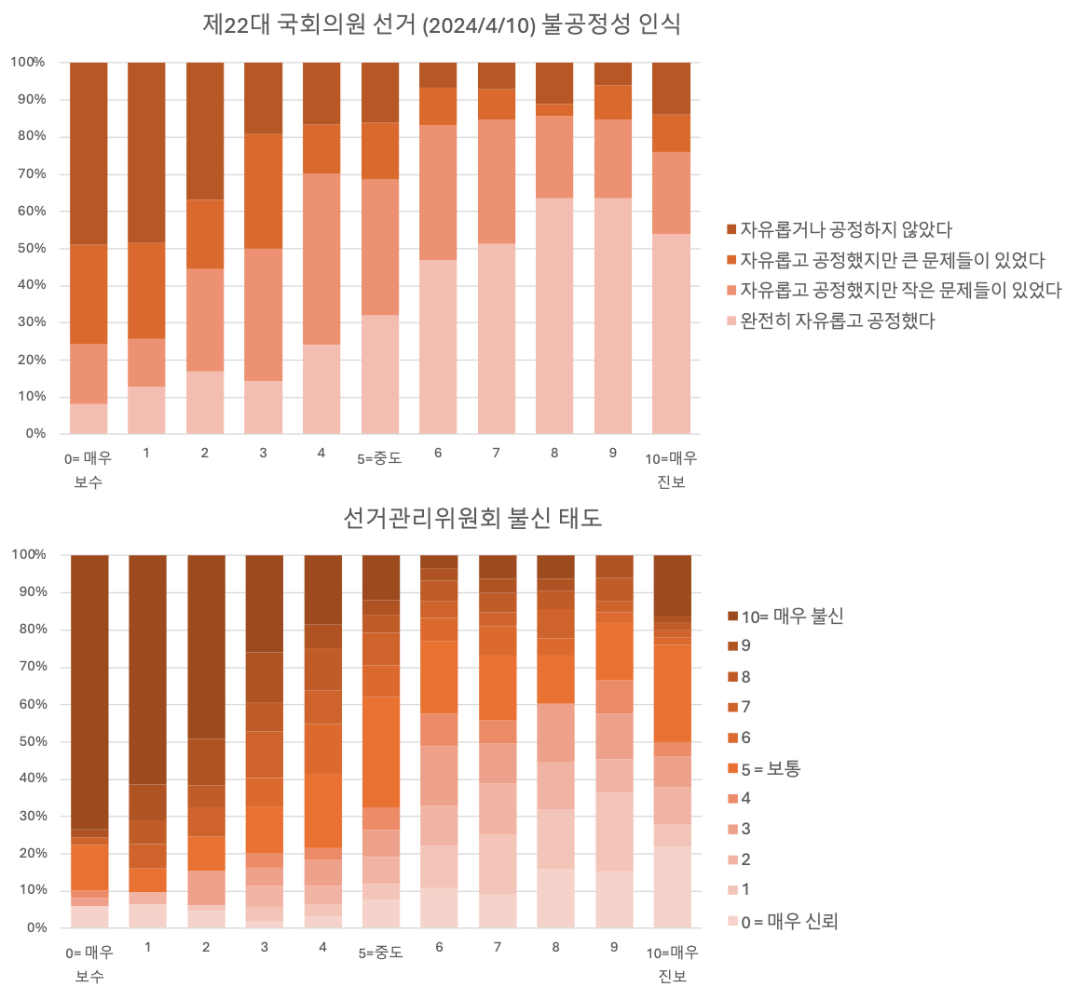

[그림 3]의 그래프는 2024년 제22대 국회의원 선거의 불공정성 인식과 선관위에 대한 불신 태도가 정치성향에 따라 다르게 분포한다는 점을 보여준다. 보수 성향일수록 선거를 불공정하다고 인식하고 선관위를 불신하는 경향이 강하며, 진보 성향일수록 선거가 공정했다고 평가하며 선관위 신뢰 수준이 높은 경향을 보인다. 정치적 성향에 따라 선거 및 국가기관에 대한 신뢰 수준이 크게 달라질 수 있음을 드러낸 것으로, 더불어민주당을 중심으로 한 범진보 야권이 압승했던 총선이었다는 점을 고려할 때 비교적 예측 가능한 결과이다.

[그림 3] 선거 불공정성 인식, 선관위 불신태도 분포

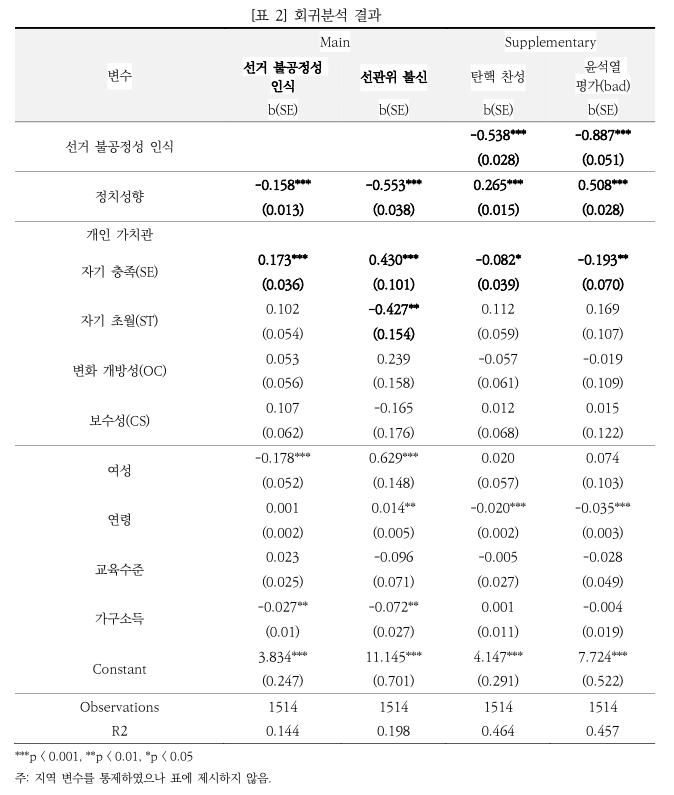

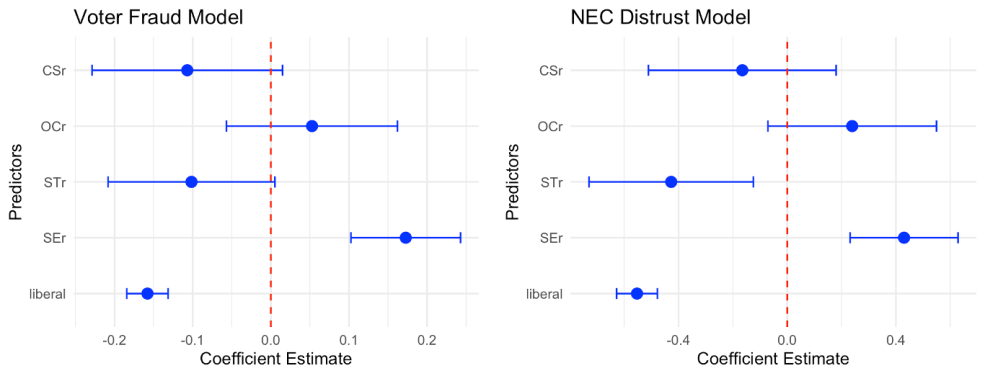

[표 2]는 선거 불공정성 인식과 선관위 불신 태도에 미치는 정치성향과 개인 가치관의 영향력을 보여준다. 진보 성향이 강할수록 지난 총선이 불공정했다고 인식하거나, 선관위를 불신하는 음모론적 사고가 통계적으로 유의하게 낮아지는 경향이 확인되었으며, 이는 기존 연구의 발견과 일맥상통한다. 슈워츠 가치 관련해서는, 권력이나 성취를 중시하는 자기 충족(SE) 가치가 강할수록 선거가 부정했다고 믿으며, 나머지 세 개 가치 차원은 통계적으로 유의하지 않았다. 특히, 현재의 부정선거 음모론에 대한 믿음이 타인이나 사회를 중시하는 자기 초월(ST) 가치나 전통과 규범을 수호하는 보수성(CS) 가치와 관련이 없다는 점을 경험적으로 확인할 수 있었다. 선관위 불신 태도에 대해서도 대체로 유사한 결과가 확인된 가운데, 타인이나 사회를 위하는 자기 초월적(ST) 가치가 높을수록 선관위를 신뢰한다는 점을 추가적으로 확인하였다.

[그림 4] 회귀분석 결과 시각화(Main)

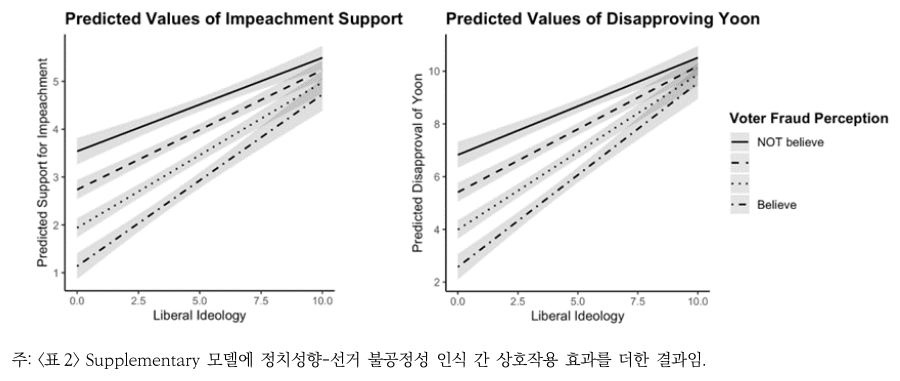

음모론 믿음의 사회적 파급력을 살펴보기 위해 추가 분석을 실시하였다. 가치관, 정치성향, 그리고 ‘선거 (불)공정성 인식’을 함께 회귀분석 모형에 투입하여, 탄핵 찬성 태도 및 윤석열 정부에 대한 부정적 평가와의 관계를 분석한 결과를 [표 2]에 제시하였다(supplementary). 이 중 정치성향과 선거 불공정성 인식 간 상호작용을 시각화한 결과를 [그림 5]에 제시하였다. 예상대로, 진보 성향이 강할수록 윤석열 정부의 국정 운영을 부정적으로 평가하고 탄핵을 지지하는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 특히, 보수층 내에서도 부정선거 음모론을 믿는 경우, 이러한 태도가 더욱 강화되어 탄핵 반대 및 윤석열 정부에 대한 지지 수준이 더욱 높아지는 경향이 확인되었다. 이는 선거 불공정성 인식과 같은 음모론 믿음이 정치적 태도 및 평가에 있어 중요한 조절 변수로 작용할 수 있음을 시사한다.

[그림 5] 탄핵 찬성 태도 및 윤석열 정부 부정평가 회귀분석 시각화(Supplementary)

V. 결론 및 함의

본 연구는 정치성향과 개인 가치관이 음모론적 믿음 형성에 미치는 영향을 분석하였다. 연구 결과, 진보 성향이 강할수록 선거를 공정하다고 평가하고 선관위를 신뢰하였으며, 개인 가치관 중에서는 권력과 자기 성취(self-enhancement)를 중시할수록 음모론을 신뢰하는 경향이 강했다. 반면, 선행연구들에서(e.g., Bolte et al. 2024) 정치성향과 강한 상관성을 보일 것으로 예측되었던 전통, 규범, 안정성을 강조하는 보수성(conservation) 가치는, 실제로 음모론 믿음과 크게 관련이 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 음모론적 믿음이 권력과 자원 통제에 대한 관심 및 개인적 성취에 대한 몰입과 깊이 연관될 가능성이 높음을 시사한다. 또한, 추가 분석을 통해 현재의 부정선거 음모론이 진보 성향이 강한 사람들에게는 큰 영향을 미치지 않는 반면, 보수층 내에서는 집단적 결속을 강화하고 정당성을 확보하는 전략적 도구로 활용되고 있음을 확인할 수 있었다. 본 연구의 결과는 음모론이 특정 집단의 여론을 강하게 견인한다는 점을 밝혀내어, 사회적 문제 해결과 통합을 위해서 음모론을 활용한 진영 논리에서 벗어나 보다 현실적이고 전략적인 대응을 모색할 필요가 있음을 강조한다. ■

VI. 참고문헌

김지혜·김상학. 2022. “가치 연구와 이중과정이론(Dual-Process Theory): 암묵적 인지 측정 방법의 적용.”『한국사회학』56(3): 1-44.

전상진. 2014.『음모론의 시대. 문학과지성사.

Bolte, Susanne et al. 2024. “The Role of Political Orientation and Value-Framing in Carbon Pricing Acceptance: Evidence from a Representative Sample.” Journal of Environmental Psychology 96: 102-330.

Carlson, Jennifer and Elliot Ramo. 2023. “‘I’m Not a Conspiracy Theorist, but…’: Knowledge and Conservative Politics in Unsettled Times. Social Forces 101(4): 1658-1681.

Devos, Thierri et al. 2002. “Conflicts Among Human Values and Trust in Institutions.” British Journal of Social Psychology 41: 481-494.

Enders, Adam et al. 2023. “Are Republicans and Conservatives More Likely to Believe Conspiracy Theories?” Political Behaviors 45: 2001-2025.

Hitlin, Steven and Jane Piliavin 2004. “Values: Reviving a Dormant Concept.” Annual Review of Sociology 30: 359-393.

Kim, Ji Hye and Jihye Park. 2023. “Perceived China Threat, Conspiracy Belief, and Public Support for Restrictive Immigration Control During the COVID-19 Pandemic.” Race and Justice 13(1): 130-152.

Morselli Davide et al. 2012. “Human Values and Trust in Institutions Across Countries: A Multilevel Test of Schwartz’s Hypothesis of Structural Equivalence.” Survey Research Methods 6(1): 49-60.

Poier, Stefan and Michal Suchanek. 2023. “The Effects of Higher-Order Human Values and Conspiracy Beliefs on COVID-19-Related Behavior in Germany.” Journal of Public Health.

Romer, Daniel and Kathleen Jamieson. 2020. “Conspiracy Theories as Barriers to Controlling the Spread of COVID-19 in the US.” Social Science and Medicine 263: 113-356.

Schwartz, Shalom H. 1992. “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries” pp.1-65 in Advances in Experimental Social Psychology, editied by Mark P. Zanna. San Diego, CA: Academic Press.

Sutton, Robbie M. and Karen M. Douglas. 2020. “Conspiracy Theories and the Consipiracy Mindset: Implications for Political Ideology.” Current Opinion in Behavioral Sciences 34: 118-122.

■ 김지혜_서강대 사회학과 교수.

■ 담당 및 편집:송채린, EAI 연구원

문의 및 편집: 02 2277 1683 (ext. 211) | crsong@eai.or.kr