[MB의 중도] MB 지지 중도층의 향방

‘일방통행식 중도’에 등 돌리나

지지율 9월 47%, 10월 39%, 11월 42%…

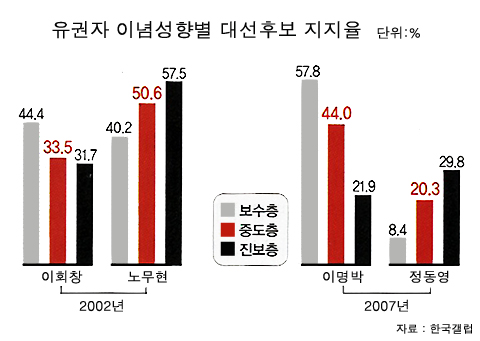

이탈 대부분 중도층… “세종시·4대강 갈등 원인 ” 한나라당 소속 여의도연구소는 지난 대선을 1년가량 앞둔 2007년 1월에 “탈이념·중도층 선점이 대선 승리의 관건”이라는 보고서를 작성한 적이 있다. 보고서 내용을 요약하면 첫째, 유권자 분포에서 중도층이 지속적으로 강화되고 있으며 둘째, 세금과 복지 등 경제문제에 대해서 이념과 상관없이 진보적 견해가 우세하며 셋째, 정부의 이념적 성격에 대해서도 진보를 선호하고 있다는 것이다. 따라서 한나라당이 탈이념화하면서 중도를 선점해야 정권을 되찾아올 수 있다는 것이 핵심적인 주장이었다.

당시엔 이 같은 전략에 대해 “중도 쪽으로의 클릭 이동은 보수층에 한나라당을 지지할 이유를 상실하게 만들 것”이란 경고를 받기도 했다. ‘산토끼(중도층)’를 쫓다가 ‘집토끼(보수층)’까지 놓칠 수 있다는 우려였다. 하지만 결과적으로 지난 대선에서 승리를 거둔 한나라당 입장에선 적절한 전략이었다. 무엇보다도 유권자 중에서 중도층의 분포가 2002년 대선 때에 비해 큰 폭으로 증가하는 추세란 것을 정확히 읽었기 때문이다. 갤럽조사에서 2003년 4월에는 중도층이 23.2%였지만, 노무현 정부가 들어서고 1년가량이 지난 2004년 4월에는 41.1%로 약 두 배가량이나 증가했고, 2007년 대선 때에는 52.2%로 유권자의 절반을 넘어섰다. 유권자에게 받은 득표 수가 승패의 결정적일 수밖에 없는 선거에서 유권자의 절반 이상의 분포를 이루고 있는 중도층에 전략이 맞춰진 것은 당연할 수밖에 없는 상황이었던 것이다.

중도층이 40%대… 보수·진보층보다 두터워

최근에도 상황이 크게 변화하지 않았다. 유권자의 이념분포에 관한 여론조사들을 종합하면, 지난 대선 때보다 중도층의 비율은 약간 줄었지만 여전히 40%대로 가장 두텁고, 보수층과 진보층이 25~30%가량으로 비슷했다. 중도층의 강화에 대해 전문가들은 “양극단에 지친 유권자가 늘어났기 때문”으로 보고 있다. 산업화 사회를 지나면서 지나치게 팽창한 재벌이나, 지속적으로 강성 노선을 견지하고 있는 노동계 등 양쪽 모두에 지친 유권자들이 늘어났다는 것이다. 여기에 전체적으로 ‘실용적’ 스탠스가 강화되는 사회 분위기도 중도 강화에 한몫을 한 것으로 분석된다.

이런 상황을 반영하듯 여야 정당들은 지난 대선 때와 마찬가지로 내년 6월 지방선거를 겨냥해 본격적으로 중도세력 쟁탈전을 벌이고 있다. 이명박 대통령의 지지율이 지난 9월에 50%대를 기록한 것이 중도 쟁탈전의 계기였다. 지난 6월 이 대통령이 ‘친(親)서민 중도·실용’을 기치로 진보 진영의 정책을 벤치마킹하기 시작했을 때만 해도 여권이나 야권 모두 그 ‘효력’에 대해 반신반의(半信半疑)했다. 당시 이 대통령은 “좌파 정책이라도 국민에게 이익이 되는 좋은 게 있다면 배워야 한다. 중도 입장에서 좌우를 통합하고 참여할 수 있게 해야 한다는 것”이라고 했다. 이 같은 중도 강화 선언은 정치권에선 치열한 논쟁을 유발했다. “무색 투명한 중도는 말장난”(자유선진당 이회창 총재), “궁여지책으로 내놓은 것”(고 김대중 전 대통령) 등 진보·보수 양측에서 부정적인 평가가 쏟아졌다.

중도층이 MB 실질 지지율 좌우

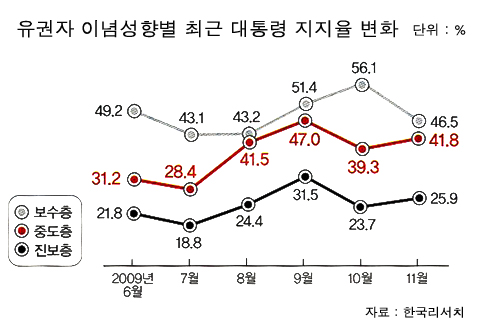

하지만 얼마 후 역대 대통령 중에서 처음으로 이 대통령의 국정수행 지지율이 ‘U자형’으로 취임 초 수준까지 회복하자, 정치권과 언론에선 본격적으로 원인 분석에 나섰다. 분석 결과, “여권의 지지 기반인 보수층과 아울러 중도층에서도 지지가 늘었기 때문”인 것이란 해석이 유력했다. 김형준 명지대 교수는 “올해 초 대통령 지지율이 30%대로 올랐던 것은 이전 지지율이 너무 낮은 데 따라 불안해진 보수층이 결집해 생긴 반사이익 측면이 강했었지만, 50% 안팎까지의 상승은 이 대통령의 자력(自力)으로 인한 것이었다”며 “꾸준히 이어진 중도·실용, 친(親)서민 행보의 효과가 있었다”고 했다. 고유의 ‘서민마케팅’을 선점 당한 민주당은 속앓이를 할 수밖에 없었다. 민주당 정세균 대표도 최근 “서민과 중산층의 삶 개선을 위해서라면 보수 진영의 정책을 채택할 수 있다”며 여권에 빼앗긴 중도층을 향한 역(逆)벤치마킹을 시도할 수밖에 없는 상황이 됐다.

하지만 최근 여론조사에선 이 대통령의 지지율이 추가 상승을 하지 못하고 다소 슬럼프에 빠진 모습을 보이고 있다. 이에 대한 원인도 역시 ‘중도층’의 이탈로 확인됐다. 동아시아연구원·한국리서치 조사에 따르면 지난 9월에는 이 대통령의 지지율이 보수층(51.4%)과 중도층(47.0%)이 비슷했지만, 10월엔 보수층(56.1%)에선 상승한 반면 중도층(39.3%)에서 큰 폭으로 하락하면서 평균 지지율은 40%대 초반으로 가라앉았다. 최근인 11월 28일 조사에서도 39.2%로 하락세가 멈추지 않았다. 대통령 지지율이 고공 행진할 때에는 전통적인 보수층과 중도층의 결집효과로 인한 지지층의 외연 확대가 나타났다면, 지지율 하락기에는 중도층의 이탈로 인해 전반적으로 지지율 정체 현상이 나타난 것으로 분석됐다. 전문가들은 “세종시 문제와 4대강 사업 등 집단 간 이해관계 충돌과 갈등 소지가 큰 이슈들이 정국의 중심에 떠오르고, 일부 방송인들의 프로그램 하차 과정에서 불거진 갈등으로 인한 일방적인 국정운영 이미지가 중도층에게 영향을 준 것으로 보인다”고 했다.

중도층의 핵심, 40대 유권자를 잡아라

정치권에서 중도층을 겨냥한 ‘중원(中原) 쟁탈전’이 벌어지는 것은 세계적으로 비슷한 현상이다. 지난해 사상 최초의 ‘흑백 대결’ 구도로 치러진 미국 대선도 상대적 취약 계층을 누가 더 많이 끌어 들이느냐는 전투에서 중도층의 관심을 사로잡은 오바마 대통령이 우세했던 것이 승부의 열쇠였다. 민주당이나 공화당 어느 쪽에도 속하지 않으면서도 나름대로 상당한 압력 계층을 형성하고 있는 중도층은 미국 유권자의 약 30%에 달하는 것으로 알려져 있다. 미국 대선에서 갈수록 러닝메이트인 부통령 후보의 선정이 중요해지는 것도 중도층 유권자의 역할이 커지고 있기 때문이다. 대통령 후보가 기존 지지층에 주력하는 동안, 부통령 후보는 대통령 후보가 갖지 못한 점을 보완하면서 중도파를 끌어들일 수 있기 때문이다.

정치권의 ‘중도 쟁탈전’이 가속화될 경우에는 지난 2002년 대선부터 ‘선거의 바로미터’로 각광을 받은 40대 유권자가 계속 주목을 받을 것으로 보인다. 20·30대 진보층과 50·60대 보수층 사이에서 중도 성향이 강한 40대 유권자가 승부를 가른다는 ‘40대 결정론’은 당분간 흔들리지 않을 가능성이 높다. 그래서 “40대 중도층 유권자가 선거의 결정적 변수라면 이들에게 높은 지지를 받을 가능성이 큰 40대·중도층·수도권 출신 정치인이 진보와 보수, 영남과 호남에 치였던 어정쩡한 위치에서 벗어나 조만간 두각을 드러낼 것”이란 전망도 설득력을 얻고 있다.