시위문화의 진화

중산층 등 각계각층 의견 표출

양방향 소통 희망 보인 촛불집회 정치권 다양한 의견수렴 급선무

광우병 쇠고기 수입 반대 촛불집회가 정점을 지나던 지난 6월, 광화문에서 만난 40~50대 시민들은 87년 6월 항쟁을 떠올리며 격세지감을 토로했다. 정한모(49.경기 안양) 씨는 “인터넷 생중계를 보다 울분을 참지 못해 나왔다”며 “유모차를 끌고 나온 주부들이나 비폭력 구호 모두 87년 6월과 비교해 상전벽해지만 여기서 새로운 희망을 본다”며 흥분을 감추지 못했다.

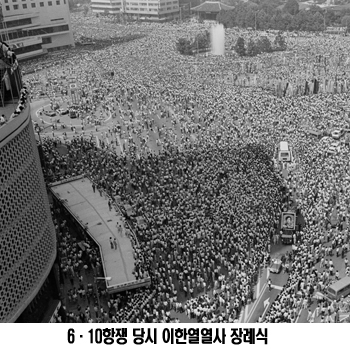

대한민국이 세워진 지 60년이 됐다. 역사 속 ‘백성’들의 후손은 ‘시민’이 됐고 그들이 국가를 향해 목소리를 내는 방식은 계속해서 진화해왔다. 상명하달식, 권위적인 독재 정부가 언로를 차단하던 시기가 막을 내린 87년 민주항쟁은 분수령이었다. 민주항쟁 이전에는 사실상 합법적인 거리시위가 불가능한 상황이 이어졌다. 시위 참가자 역시 서슬 퍼런 정권에 맞설 만한 강한 사명감을 갖춘 이른바 재야 인사와 일부 학생으로 한정됐다. 시위에서 나오는 목소리는 주로 민주화를 외치는 정치적인 이슈들이 전부라고 해도 과언이 아니었다. 정한울 동아시아연구원 수석연구원은 이 시기에 대해 "당시에는 기존 정치권 내에서도 시민들의 다양한 목소리를 담아내지 못했으면 거리의 집회 현장에서도 다양한 계층이 어우러질 수 없었다" 며 "대신 직업적인 '운동가'와 학생들의 정치적 구호들만이 시위 현장을 메웠다"고 말했다.

그러나 87년 6월을 기준으로 일반 시민들이 직접 참여해 정치와 국가를 바꿀 수 있다는 확신이 뿌리 내리면서 이후의 집회 양상에 큰 영향을 끼쳤다. 경제 발전으로 중산층에서 생존의 문제가 사라진 것도 국민들의 다양한 목소리가 나오는데 일조했다. 90년대 들어 지방분권화 과정을 거치면서 소각장, 발전소, 군부대 설치 등을 둘러싸고 님비(NIMBY)로 대변되는 지역이기주의적 관점이 주민들의 목소리로 현장에서 울려퍼지기 시작했다.

이념과 지역 감정으로 압축되던 이슈는 가정으로 보면 순혈주의, 국가적으로 보면 빈부격차, 국제적으로 보면 민족주의 등으로 분화됐다. 동아시아 연구원이 최근 발표한 민주화 이후 '한국의 집회시위와 민주주의' 연구 결화는 80년대 후반 이후 국민들이 목소리를 내는 방식과 계층이 계속해 다원화됐음을 보여준다. 한 예로 장애인, 여성, 외국인 등 수수가 집회가 2~3%대에서 전체의 8.2%대로 크게 늘어났다. 비슷한 단체에서 시위에서 내거는 슬로건도 정치적 정책 반대에서 경제 일반의 추상적 요구, 경제적챙 변화, 물질적 보상에 이르기까지 다양한 것으로 나타났다. 2000년대 들어서는 대통령 탄핵 반대나 미선.효순이 사건 등 전 국민적인 관심을 모은 집회가 평화의 옷을 입고 다시 나타났다.

특히 최근 미국산 쇠고기 반대 촛불집회는 또 다른 집회 제너레이션의 탄생을 알리며 새 희망으로 등장했다. 광장 축제 문화와 웹2.0 세대의 쌍방향 소통, 생활밀착화된 정치 참여 등이 다원화된 사회 속 통합의 가능성을 알렸다. 그러나 이른바 ‘촛불과 맞불’로 불리는 보수-진보 시위의 격한 마찰은 과거 정치권 내에서 격하게 보였던 보혁 구도가 일선 시민 사이에서 재현되는 모습으로도 나타났다. 갈등을 넘은 통합이 다시 요구되는 시점이다.

전문가들은 최근 다원화 사회에 역행하며 오히려 대의제가 제 기능을 못하고 있다는 점을 지적한다. 현택수 고려대 사회학과 교수는 “정치나 이익단체가 아닌 순수한 시민들이 정부의 독주에 대해 경종을 울린 의미 있는 사건”이라면서도 “시민들이 순수한 의사 표현을 넘어 국민 전체를 대변해 정부와 직접 협상까지를 요구하는 것 등은 본래 의미를 벗어난 것이지만 이에 앞서 대의제 하의 국회와 정부가 시대의 변화에 발 빠르게 대응하며 국민들의 다양한 의견을 수렴해내는 것이 급선무”라고 평가했다.