새 정부의 新외교 전략 ③ 동아시아 공동체 : 동아시아의 군비증강

| 2008-01-04

이상현

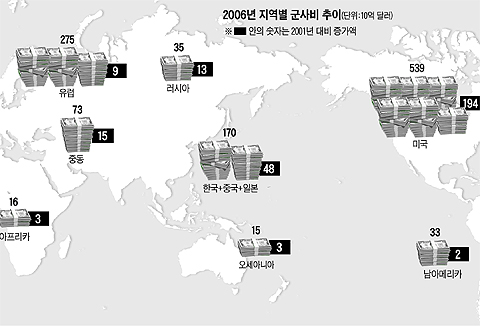

탈냉전기 들어 세계적으로 군사비 지출은 감소하는 추세지만 유독 동아시아 국가들의 군사비 지출은 오히려 증가하는 추세이다. 대략 1조 달러에 달하는 전 세계 군사비 중 미국이 5000억 달러, EU가 2000억 달러, 그리고 동아시아 지역이 2000억 달러가량을 지출하고 있다. 동아시아의 군사비 지출은 양으로 따지면 미국이나 EU에 못 미치지만 문제는 이 지역의 군비가 급속히 증가하고 있다는 점이다. 2001년과 2006년 사이에 전 세계 군사비 중 서유럽의 비중은 28%에서 22%로 줄어든 반면 아시아의 비중은 16%에서 18%로 증가했다.

中 군대 현대화, 日 재무장 여파 한국의 선택은 美와 동맹강화 뿐  탈냉전기 들어 세계적으로 군사비 지출은 감소하는 추세지만 유독 동아시아 국가들의 군사비 지출은 오히려 증가하는 추세이다. 대략 1조 달러에 달하는 전 세계 군사비 중 미국이 5000억 달러, EU가 2000억 달러, 그리고 동아시아 지역이 2000억 달러가량을 지출하고 있다. 동아시아의 군사비 지출은 양으로 따지면 미국이나 EU에 못 미치지만 문제는 이 지역의 군비가 급속히 증가하고 있다는 점이다. 2001년과 2006년 사이에 전 세계 군사비 중 서유럽의 비중은 28%에서 22%로 줄어든 반면 아시아의 비중은 16%에서 18%로 증가했다.

탈냉전기 들어 세계적으로 군사비 지출은 감소하는 추세지만 유독 동아시아 국가들의 군사비 지출은 오히려 증가하는 추세이다. 대략 1조 달러에 달하는 전 세계 군사비 중 미국이 5000억 달러, EU가 2000억 달러, 그리고 동아시아 지역이 2000억 달러가량을 지출하고 있다. 동아시아의 군사비 지출은 양으로 따지면 미국이나 EU에 못 미치지만 문제는 이 지역의 군비가 급속히 증가하고 있다는 점이다. 2001년과 2006년 사이에 전 세계 군사비 중 서유럽의 비중은 28%에서 22%로 줄어든 반면 아시아의 비중은 16%에서 18%로 증가했다.

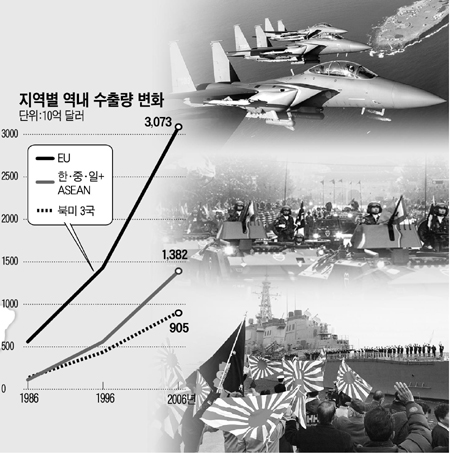

동북아 국가들의 군비증강 현상 이면에는 중국이 적극 추진하고 있는 군 현대화와 일본이 지속적으로 추구하고 있는 보통국가화, 동북아 지역에서 특정 국가의 패권 추구를 억제한다는 미국의 안보전략 기조 등 3개의 역학 요인이 역내 군사력을 증강시키는 작용을 하고 있다. 동아시아는 냉전의 종식에도 불구하고 다양한 불안 요인들이 온존하고 있을 뿐 아니라 최근 들어 오히려 전략적 불안정성이 심화되는 추세이다. 기존의 영토 및 영해문제, 과거사 문제, 에너지 문제를 둘러싸고 역내 국가 간 대립이 지속되고 있다. 또한 중국의 급격한 부상으로 미·중 및 중·일 간 갈등구도가 잠재한 가운데 미일동맹 및 중·러 간 군사협력이 강화되는 추세이다. 이러한 역내 안보 위협요인 증가에도 불구하고 NATO나 OSCE 같은 적절한 다자안보 메커니즘은 부재한 상황이다.

동아시아 지역에서의 군비경쟁은 단기적으로나 장기적으로 한국 안보에 대한 위협을 증대시키고 역내 분쟁 가능성을 높이지 않을 수 없다. 이런 상황에서 한국은 어떻게 생존을 확보할 것인가? 한국이 취할 수 있는 전략적 방향은 국력증강을 통한 자주 노선, 동아시아에서의 다자안보 추구, 미국과의 동맹 강화 등으로 요약된다. 노무현 정부는 세 가지 대안 중 자주를 앞세우고 다자안보를 추구하면서 동맹강화를 상대적으로 등한시했다. 하지만 이는 현실과 역행하는 잘못된 우선순위 배정이었다.

차기 정부는 협력적 자주라는 한계를 벗어나 지난 10년간 왜곡된 안보전략의 우선순위를 바로잡아야 한다. 한국은 혼자 힘으로 문제를 해결하려고 애쓰기보다는 다양한 선택지를 엮는 복합적 그물망을 치도록 노력해야 한다. 한국이 군사력으로 주변국가들을 상대하려는 것은 가능하지도 않고 바람직하지도 않다. 차기 정부의 안보 우선순위는 동맹강화, 자주, 다자안보의 순서가 되어야 한다. 기본적으로는 한미동맹을 굳건히 하여 안보의 기축으로 삼는 동시에, 동아시아 차원의 복합적 협력질서 창출을 위해 노력해야 한다.

이상현 세종연구소 안보연구실장

지난 대선, 국민의힘에 실망한 만큼 민주당 지지 늘지는 못했다

경향신문 | 2008-01-04

국민의힘은 왜 발밑부터 무너지나

매일신문 | 2008-01-04