정권교체를 생각하는 이들에게

kor_eaiinmedia | 2011-05-25

유영주언론연대 상임정책위원

이명박 대통령 임기 안에 2008년 촛불 같은 대중행동이 일어날까. 어설픈 직관이지만 단언컨대 그럴 일 없다. 사회운동이나 노동운동의 운동권이 의식적으로 이끌어내기는 턱도 없고, 시민운동 일각에서 추진하는 민란, 꿈, 합창같은 기획은 정당세력의 외연 확장을 위한 이벤트 성격이 강하다. 이명박 정부에 불만을 가진 네티즌들은 지난 보궐선거에서 엿보이듯이 대중행동에 나서기보다 총,대선 투표를 통해 심판하겠다는 경향이 지배적이다.

이명박 대통령 임기 안에 2008년 촛불 같은 대중행동이 일어날까. 어설픈 직관이지만 단언컨대 그럴 일 없다. 사회운동이나 노동운동의 운동권이 의식적으로 이끌어내기는 턱도 없고, 시민운동 일각에서 추진하는 민란, 꿈, 합창같은 기획은 정당세력의 외연 확장을 위한 이벤트 성격이 강하다. 이명박 정부에 불만을 가진 네티즌들은 지난 보궐선거에서 엿보이듯이 대중행동에 나서기보다 총,대선 투표를 통해 심판하겠다는 경향이 지배적이다.

그러면 투표는 누가 할까. 대통령 선거를 기준으로 볼 때 유권자의 60-70% 정도가 투표를 한다. 대통령선거의 경우 1987년 89.2%, 1992년 81.9%, 1997년 80.7%, 2002년 70.8%를 거쳐 2007년에는 63%의 투표율을 기록했다. 특별한 모멘텀이 없는 한 2012년 대통령선거 투표율도 70%를 넘기는 쉽지 않을 테다. 국회의원 선거의 경우도 1985년 84.6%에서 1988년 75.8%, 1992년 71.9%, 1996년 63.9%, 2000년 57.2%, 2004년 60.6%를 기록한 후 2008년에는 46.1%까지 떨어졌다. 지방선거 역시 1995년 68.4%, 1998년 52.7%, 2002년 48.9%, 2006년 51.6%로 줄어들다 2010년 선거에서 54.5%로 상승해 눈길을 끌었다.

투표율이 떨어지는 데는 이유가 있다. 가령 1973년 쿠데타가 일어나기 전 칠레 국민들의 정치의식은 매우 높아 투표율이 95%에 이를 정도였다. 그러나 1990년대에 들어 칠레의 선거에서는 투표권을 포기한 비율이 유권자의 약 40%에 이르고 25세 이하 유권자들의 투표율은 현저하게 낮았다. 칠레는 남미에서 가장 큰 신자유주의적 경제성장을 이루었지만 그에 비례해 경제적 불평등이 초래됐다. 세계은행이 세계 65개국을 대상으로 조사한 결과 칠레는 7번째로 경제적 불평등이 심화됐다.

민주화 이후 총선을 기준으로 할 때 투표율은 무려 30%가 급락했다. 손낙구의 ‘대한민국 정치사회지도’에 따르면 전체 국민 기준으로 55%, 셋방 사는 국민 기준으로 80%가 5년 이상 한 집에 살지 않는다, 셋방 사는 가구 중 절반은 2년에 한 번 이사를 다닌다. 집 없이 셋방에 살거나 혼자 살거나 심지어 (반)지하나 비닐집에 사는 가난한 사람들이 국회의원 투표에 적극적으로 나서기는 쉽지 않은 일이다. 아울러 비정규직 노동자들은 투표시간을 제대로 보장받지 못한다. 경제적 불평등의 확대와 사회적 빈곤의 심화, 노동유연화 강화는 시민의 정치 참여 기회를 제약하며 이같은 생활 환경의 변화가 투표율 하락의 배경을 이룬다.

2010년 한국심리학회와 중앙일보가 공동 연구한 결과에 따르면 40대 남성들이 다른 집단과 비교할 때 개인적 측면과 사회적 측면 모두 만족 수준이 낮았고, 한국인의 행복성적표는 63.22점으로 세계 50위권 수준이다. 최근 10년 사이 한국인의 심장발병률은 여섯 배 증가했고, 자살률에 영향을 미치는 우울증 등 정신질환의 유병률이 빠르게 증가했다. 2009년 OECD 나라들을 비교한 통계자료(김태형. 불안증폭사회) 에 따르면 한국은 남녀 소득격차 1위. 소득격차 2위, 국채 증가율 1위, 세부담 증가율 1위, 저임금 노동자 비율 1위, 근로시간 1위, 노동유연성(해고의 용이성) 1위, 산재 사망자 1위, 식품물가 증가율 2위, 사교육비 비중 1위, 이혼률 1위, 자살률 1위, 출산률 꼴찌를 기록했다. 2008년 5월10일 워싱턴포스트는 첫째, 한국인들은 죽어라고 일을 하는 반면 거의 쉬지 못한다. 둘째, 멸종 상황으로 가면서도 한국인들은 여전히 막대한 돈을 써가면서 아이들을 학대하고 있다. 셋째, 일과 공부에 중독되어 한국인들의 인생과 가정이 붕괴되고 있다고 보도했다.

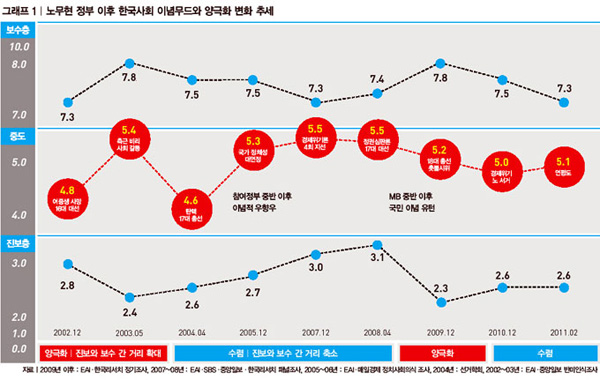

그렇다면 최근 투표에서 확인되는 시민 정치의식의 흐름은 어떨까. 25일 언론개혁시민연대 정책위가 주최한 토론회에서 정한울은 각종 여론조사 결과 분석을 통해 상충성(ambivalence)에 주목했다. 한나라당과 민주당은 이념적으로 상반된 기반을 갖고 있지만 두 정당의 지지기반은 중도라는 공통분모를 갖고 있다. 그러나 정치적 양극화 현상이 끊이지 않는 것은 일반 국민보다 극단화된 여야 정치권의 이념적 양극화에 기인한다고 보았다. 국민여론은 중도로 수렴되는 것은 과거 이분법적 대결구도에서 공존할 수 없던 가치들이 내적으로 갈등하면서 공존함을 의미한다. 이같은 중도 수렴은 각각의 이슈들로부터 일관된 정치적 태도로 나타나는 것이 아니라 특정 이슈에 따라 진보적 입장이나 보수적 입장을 취사선택할 수 있다는 것이고, 집합적 차원에서 상충성이 나타난다는 이야기다. 정한울은 이로부터 특정세력에 대한 몰아주기 투표 대신 세력 균형을 위한 견제와 균형잡기 투표로 연결된다고 가정한다. 진보개혁정부 10년과 현 보수정권에 실망한 상충적 유권자들의 균형잡기 투표는 2008년 총선 한나라당 승리, 7.28 재보선 한나라당 승리, 4.27보궐 민주당 승리 식으로 승리의 주인공이 매번 바뀌는 결과를 보여주는 식이다.

중도로서의 국민여론은 가령 한미동맹 우선에 대해 2004년 36.9%, 2008년 39.3%로 늘어났고, 2010년 연평도 포격사건 직후에는 48.6%까지 상승했다. 진보층의 응답 역시 탈미자주에 대해 2006년 41.1%가 선호 입장이었지만 2011년 조사에서는 26.7%까지 하락했고, 한미동맹 우선에 대해서도 2006년 30.2%에서 2011년 45.3%까지 상승했다. 성장과 복지에 대한 여론도 유사하다. 2003년 복지 우선은 55.5%, 성장우선은 42.2%였지만 2006년부터는 성장 우위의 여론이 나타나다 2010년 복지 우선 48.5% 성장우선 49.4%로 대등해졌고, 10월 조사에서는 복지선호 응답이 54.3%로 과반을 넘었다. 복지노선을 선호하는 보수권 유권자들이 증가했기 때문이다. 2011년 2월 한미FTA 조속 인준 여론은 65.8%, 한·EU FTA 조속 인준 여론은 71.5%다.

정한울의 가정이 맞다면 민주당은 진보를 강조하거나 좌클릭을 하면 곤란하다. 중도/중산층에 대한 확고한 접근 전략으로 수권정당으로서의 실력을 갖추는 것이 관건이다. 경천동지할 일이 일어나지 않는 한 2012년 총,대선에서 중도/중산층은 진보정당의 타겟은 아니며, 진보정당으로서는 민주당이 넘볼 수 없는 절대 기반을 확장하는 전략이 유효할 테다.

중산층 공략에 있어서는 중산층 귀속의식과 실질적인 회복을 위한 설득력있는 정책이 요구된다. 중산층 가구란 OECD 기준에 따라 가구를 소득 순으로 나열했을 때, 한가운데에 있는 가구소득(중위소득)의 50~150%, 또는 70~150% 범위에 속한 가구를 뜻한다. 통계청은 2009년 기준 중산층의 세전 연간소득을 평균 2844만원이라고 밝힌 바 있다.

중산층의 정의로 몇 가지 재미있는 이야기가 있다. 중종 때 김종국이라는 선비는 “두어 칸 집에 두어 이랑 전답을 가꾸고, 겨울 솜옷과 여름 베옷을 각각 두벌 있으며, 눕고 남을 바닥이 있고 입고 남을 옷이 있으며, 주발 바닥에 남는 밥이 있고 서적 한 시렁에 거문고 한 벌, 햇볕 쬘 쪽마루와 차 다릴 화로 하나, 늙은 몸 부축할 지팡이 하나, 봄 경치 찾아 나설 나귀 한 마리”를 갖고 있는 사람이라고 했다. 퐁피트 프랑스 전 대통령은 “외국어 하나쯤 자유스럽게 구사하여 폭넓은 경험을 갖추고, 스포츠나 악기를 한 가지 이상 다룰 줄 알아야 하며, 나만의 특별한 음식 하나쯤 만들어서 손님접대를 할 줄 알아야 하고, 사회정의가 흔들릴 때 이를 바로 잡기 위해 나설 줄도 알아야” 중산층에 낄 수 있다고 했다. 특정 언론은 “4년제 대졸자로서, 10년 이상 직장을 다녀야하고, 월 소득이 400만원 이상이며, 30평 이상의 아파트에 살고, 2000cc 이상 중형차를 소유”한 사람을 중산층으로 정의했다.

현대경제연구원은 중산층 비중이 2005년 57.5%에서 2008년 49.9%로 3년간 7.6% 감소했다고 발표했고, 한국개발연구원(KDI)은 2010년 가처분소득을 기준으로 중산층 가구 비중은 1996년 68.5%에서 2006년 58.5%로, 2009년에 다시 56.7%로, 13년 사이에 11.8% 포인트 감소했다고 밝힌 바 있다. 삼성경제연구소도 2003년 60.4% 수준이던 중산층 가구 비중이 2010년 55.5%로 4.9%포인트 줄었다고 밝혔다. 한편 서울대 사회발전연구소가 2007년 11월 발표한 바에 따르면 우리 나라 19세 이상 성인의 중산층 귀속의식은 외환위기 이전에 60∼70%였으나 2006년에 28%까지 추락했다.

투표에 관한 한 중산층, 중산층에서 빈곤층으로 추락한 계층, 빈곤층이지만 중산층 귀속의식을 가지려는 사람들이 가장 적극적인 참여층이다. 총,대선에서 이명박 정권 교체를 희구하는 세력이라면 적극적인 참여층의 지지를 받을 수 있는 전략을 구사해야 뜻을 이룰 수 있다.

물론 정권 교체 자체가 민주화나 진보를 의미하는 건 아니다. 운동권 식으로 말해서 87년체제의 완성이나 민주화 이후 민주주의를 강조하는 이들, 민주대연합, 진보대연합을 들어 반보수 정권교체를 강조하는 이들, 유감이지만 지금 준비된 정도로는 우리 사회 구성원들의 생존권, 생활권과 공공영역의 시민권을 박탈당하고 추방되는 호모사케르의 근원적 해법을 내놓을 거라 신뢰하기 어렵다.

1970년대 유권자 95%가 투표한 칠레나, 1987년 유권자 89.2%가 투표한 한국을 다시 상기해보자. 거듭 어설픈 직관이지만 2012년 대선 투표율이 70%를 넘기는 만만치 않을 것이다. 주목할 것으로 대부분의 여론조사에서 무응답, 모름, 지지정당 없음, 지지인물 없음 등의 응답이 30%대 이상이 나온다는 점이다. 투표에 참여하지 않거나 참여하기 어려운 30-40%의 사회구성원들, 정치 참여를 생각조차 할 수 없는 공공영역에서 추방된 사람들, 이들의 생각과 목소리가 온전하게 여론에 반영될 때, 이들의 투표 참여에 장애물과 제약이 없을 때, 그때쯤 되서야 비로소 민주주의가 좀 된다고 말 할 수 있는 거다.

kor_eaiinmedia

지난 대선, 국민의힘에 실망한 만큼 민주당 지지 늘지는 못했다

경향신문 | 2011-05-25

kor_eaiinmedia

국민의힘은 왜 발밑부터 무너지나

매일신문 | 2011-05-25