![[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ⑨ 양극화와 외교정책](/data/bbs/kor_workingpaper/202504029819396194890.png)

Editor's Note

손열 EAI 원장(연세대 교수)은 국내 정치의 양극화가 외교 정책에 미치는 영향을 분석하며, 이념적 대립이 외교 정책에도 반영되고 있음을 지적합니다. 저자는 외교 정책에 대한 지지가 정치이념이 아닌 정파성에 따라 결정되는 경향이 더욱 두드러지고 있다고 지적하고, 이러한 현상이 초당적 외교 정책 형성에 걸림돌이 될 뿐 아니라 한국 외교의 지속성과 효과성을 저해할 수 있다고 경고합니다.

I. 들어가며

국내정치의 양극화는 외교정책의 양극화를 가져오고 있다. 정파간 대립과 갈등이 주요 외교정책 이슈를 놓고 재연되고 있는 것이다. 이는 전세계적 현상이다. 미국과 유럽의 선진국에서는 정파간 적대 감정 고양, 정치 마비, 포퓰리즘 부상 등 일련의 현상이 나타나고 있으며 이들 사이에 대외위협인식의 차이가 확대되고 정책적 대응도 달라지고 있다. 미국의 경우, 공화당과 민주당 간 주요 국제문제에 대한 견해 차가 커지고 정권 교체에 따른 정책 전환의 폭이 커지면서 양극화에 대한 현실적 우려가 점증하였고, 급기야 2018년 시카고국제문제협의회(Chicago Council on Global Affairs) 여론조사에서 전문가들은 미국이 당면한 위협의 첫번째로 국내정치 양극화를 꼽았다.

더욱이 한국과 같이 민족 분단, 강대국에 둘러싸인 지정학적 위치, 대외의존형 경제 구조를 지닌 국가는 국제 문제에 압도적 영향을 받기 때문에 현명한 외교정책 수립은 국가의 명운을 좌우한다. 한국은 트럼프 리스크, 강대국 전략경쟁, 핵 위협 등 국제적 격변을 맞이하여 국익에 기초해 초당적 대전략을 마련하고 추진해야 할 때 오히려 국내정치의 파당적 압력을 받고 있다.

동아시아연구원(이하 EAI)이 수행한 일련의 여론조사(2021-2025)를 분석한 결과는 다음과 같은 7대 포인트로 요약할 수 있다.

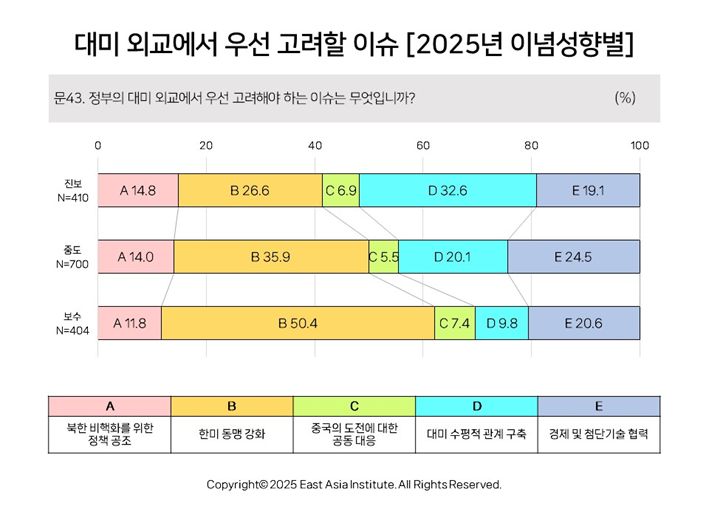

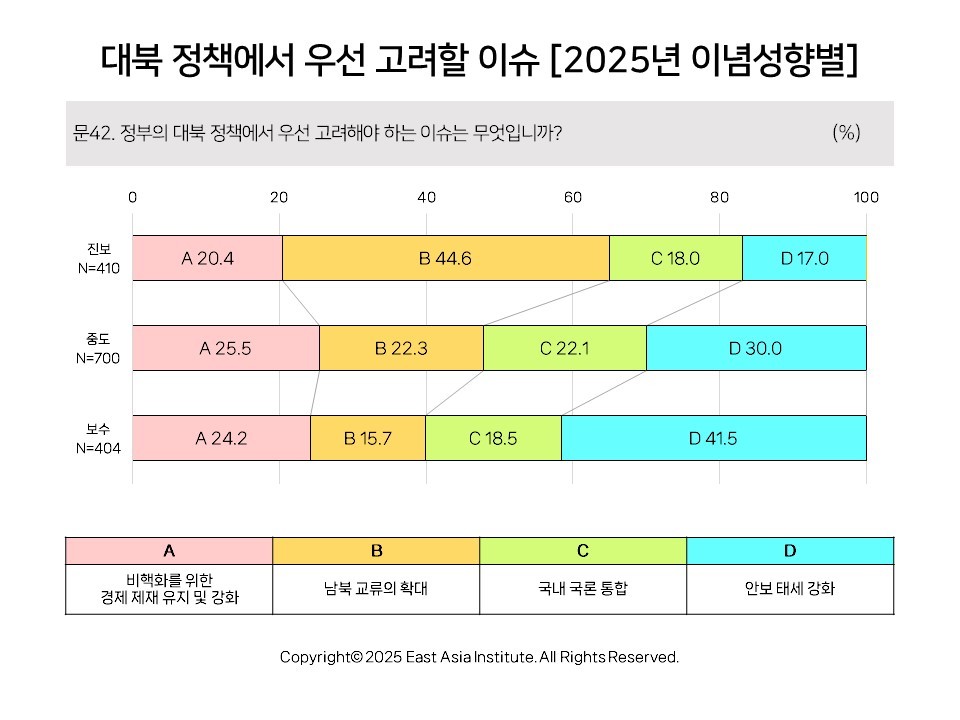

첫째, 한국외교는 큰 틀에서 한미동맹을 중심축으로 삼고, 개방적 국제경제질서를 지지하며, 국제사회의 일원으로서 국제기구에 적극적으로 관여, 기여한다는 점에 초당적 기반을 가지고 있는 것으로 보이지만 구체적인 정책에서 정파간 차이는 확연하다. 대미정책에서 우선 고려해야 할 사안으로 보수(국힘 지지자)는 한미 동맹 강화를 강조하는 반면 진보(민주당 지지자)는 수평적 대미관계 구축을 우선시한다. 대북정책에서 보수는 안보태세 강화를, 진보는 남북교류 확대를 꼽고 있다. 대일정책에서 보수는 기능적 분야에서 미래지향적 협력을, 진보는 역사 현안 해결을 강조한다.

둘째, 외교정책의 양극화 정도는 이슈 영역에 따라 차이가 드러나고 있다. 전체적으로 양극화의 정도가 상승하고 있는 가운데, 대일정책이나 대북정책은 여타 영역보다 훨씬 양극화되어 있는 반면 대미정책에서는 정파적 차이가 작다. 흥미롭게도 대중정책에 관해서는 일반국민의 높은 반중 정서 영향으로 정파적 수렴이 일어나고 있다.

셋째, 양 진영간 정책 스탠스(stance)의 차이는 국제정치를 보는 신념, 가치, 관념 체계의 본질적 차이에서 나오는 것이라기보다는 국내정치적 양극화의 연장선에서 나오는 것이다. 진영 대립 차원에서 상대 정책을 반대하는 경향이 국제정치 사안에도 그대로 반영된다. 반대편의 성과를 저지하거나 폄하하는 것이 공통의 이익(=국익)을 증진하는 것보다 우선시된다는 뜻이다.

넷째, 양극화 정도가 높은 대북정책이나 대일정책의 사례에서 보듯이 양 진영은 서로를 선과 악으로 구별, 상대를 비애국적∙비도덕적 집단으로 매도하고 의미 있는 정치적 협상이나 타협을 거부한다. 종북, 반국가 세력, 친일, 토착 왜구, 굴욕외교 등 표현에서 보는 것처럼 외교정책 사안을 합리적 사고가 아닌 감정과 편견으로 재단하는 경향이 강해지고 있다.

다섯째, 이번 여론조사에서 드러난 대중의 분열은 상당부분 진영의 지도자의 이해관계와 정치적 조작에 기인하는 측면이 있다. 지도자 간 양극화는 지지자로 이전, 확산, 대중의 분열을 강화한다(Bullock 2011). 극단적인 경우, 이들은 주요 정책을 분열적 이슈(wedge issue)로 프레이밍하여 대중을 분단하고 양자택일을 강요하여 정치적 지지를 공고화하고자 한다. 특히 대통령은 경쟁 정파의 의견을 무시하고 자기 정파의 (맹목적) 지지를 바탕으로 자신의 어젠다를 일방적으로 추진하는 경향을 보인다. 이는 정부의 민주적 책임성을 훼손하는 행태이다.

여섯째, 국내적 분열은 대외 교섭력을 약화시킬 뿐 아니라 종종 결정 연기나 미봉책으로 이어지기도 한다. 양면 게임(two-level game)이 진행되는 외교 교섭의 경우, 국내적 승인과 지지를 확보하지 못하면 대외 교섭에서 상대국에 신뢰의 시그널(credible signal)을 주지 못해 협상력이 약화된다. 과거 2014-17년 사드(THAAD) 도입을 둘러싼 국내적 분열은 한국의 대중 협상력을 현저히 저하시켜 논란을 불러일으킨 2017년 한중 합의를 가져왔고, 2018-19년 대법원 강제동원 판결에 대한 국내 분열 속에서 정부는 후속 조치를 연기하고 미봉책으로 한일관계 위기를 초래한 바 있다.

끝으로, 진영 대결과 분열이 지속되면 국민의 다수인 중도의 목소리는 가리워지고 초당적 외교정책의 수립을 기대하기 어렵다. 미국 패권의 쇠퇴에 따른 국제질서의 근본적 변화, 지구화의 후퇴에 따른 국제경제질서의 대혼란, AI를 필두로 첨단기술 혁신을 둘러싼 국가간 경쟁, 그리고 북핵-미사일의 고도화 위협 등으로 한국은 그 어느때 보다 ‘일관되고 지속적인 국가전략’ 혹은 ‘국가 대전략’ 수립을 위한 정치적 합의를 필요로 하는 상황에 놓여 있다. 양극화 극복을 위한 제도 개혁은 한국 민주주의, 민주적 거버넌스의 회복뿐만 아니라 한국의 대외적 역할과 영향력 제고의 핵심 조건이 될 것이다.

II. 여론과 양극화

일반적으로 양극화란 집단간에 정치적, 사회적, 경제적 견해나 감정, 행태, 이익이 분리되고 심화되는 경우를 말한다. 이념적 양극화는 두 집단의 이념 성향이 멀어지고 중간지대가 축소되는 현상이다. 예컨대, 보수적인 성향을 가진 집단이 진보적인 성향을 가진 집단과 이념적으로 점점 멀어지고 중도 성향 혹은 무당파층이 줄어드는 경우라 하겠다(하상응 2022, 330).

반면 중도 혹은 무당파층 규모가 그대로이면서 유권자의 정당 지지가 뚜렷이 갈리는 경우, 특히 특정 정당 지지자가 상대 정당을 감정적으로 싫어하는 정도가 큰 경우, 이를 정서적 양극화(affective polarization) 혹은 정파적 양극화(partisan polarization)라 부른다. 이 경우 양극화는 특정 이슈에 기반한 이념적 차이와 상관없이 상대방에 대한 비호감 정도에 의해 결정된다(하상응 2022, 332).

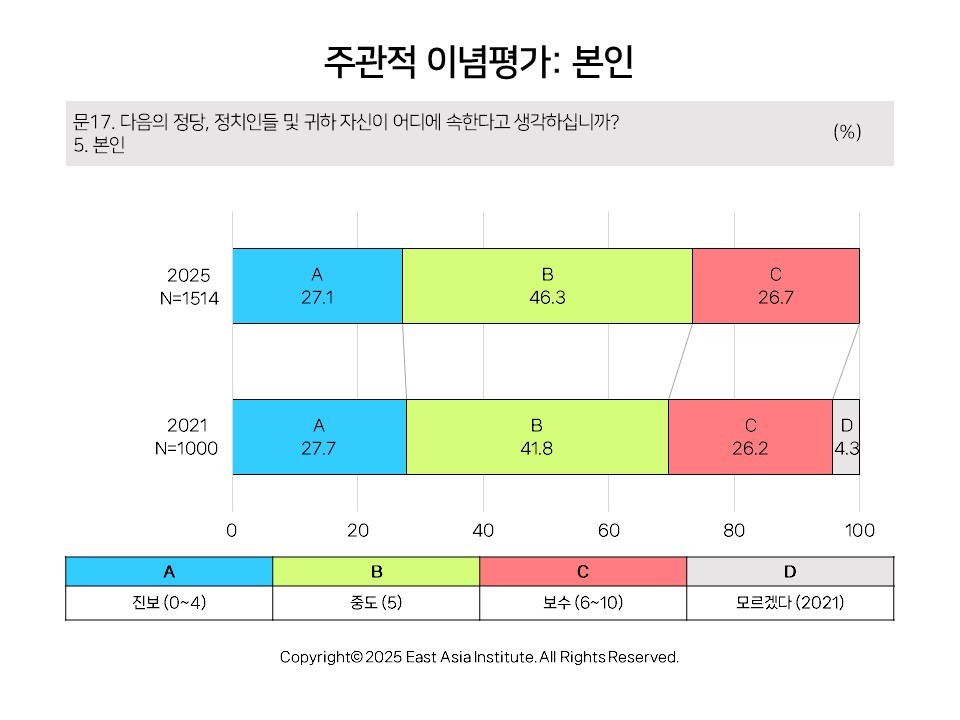

동아시아연구원이 2021년 10월 실시한 <대통령의 성공조건 국민인식조사>와 2025년 1월 실시한 <양극화 인식조사>의 결과를 비교해 보면 국민들의 이념 성향의 분포는 지난 4년간 이렇다 할 변화가 없었다. 진보와 보수는 각각 27%대와 26%대, 중도는 46%대로서 이념적 양극화는 드러나지 않았다([표 1]).

[표 1] 한국인의 이념 지형: 2021년과 2025년

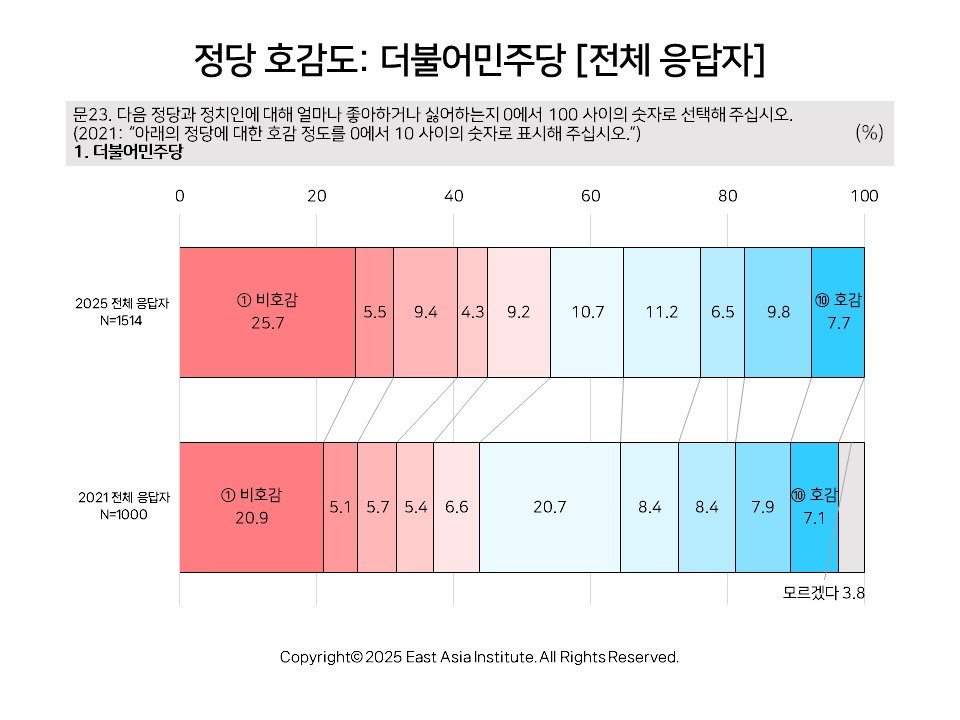

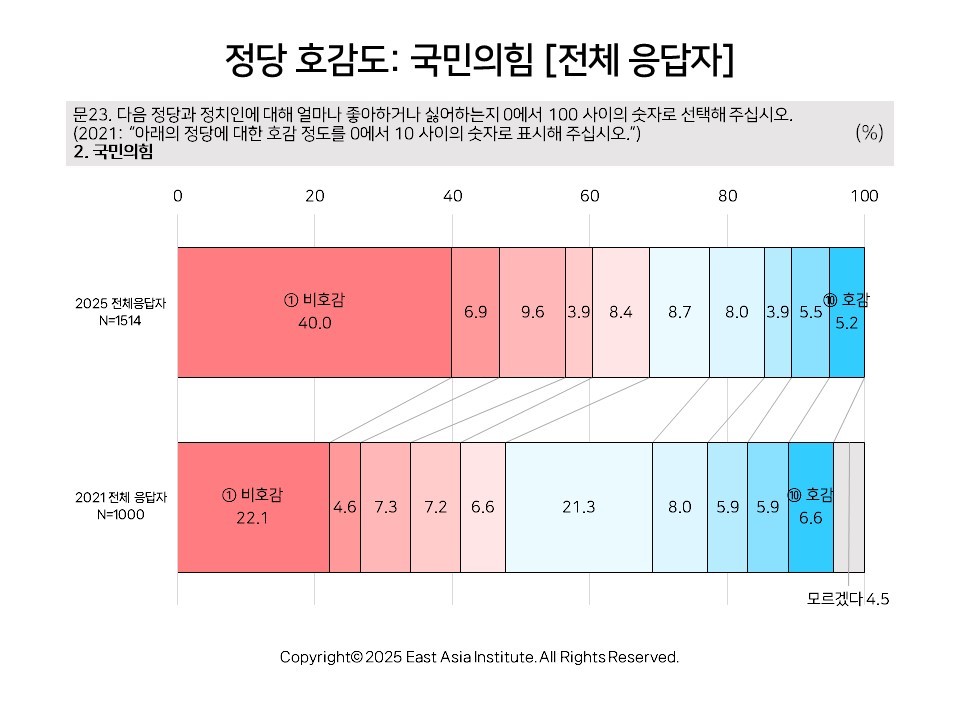

이렇듯 이념 성향의 변화가 거의 없음에도 불구하고 응답자 국민의 반 이상은 더불어민주당과 국민의힘에 비호감을 표시하고 있다. 응답자의 54.1%는 민주당에 비호감을 표시하였고, 25.7%는 100점 만점 중 10점 미만인 강한 비호감을 보였다. 국민의힘의 경우 그 정도가 심하여, 응답자의 68.7%는 비호감을 표시하였고, 40%는 100점 만점 중 10점 미만인 강한 비호감을 보였다. 이 수치는 4년전에 비해 10% 이상 증가한 것이다([표 2], [표 3]).

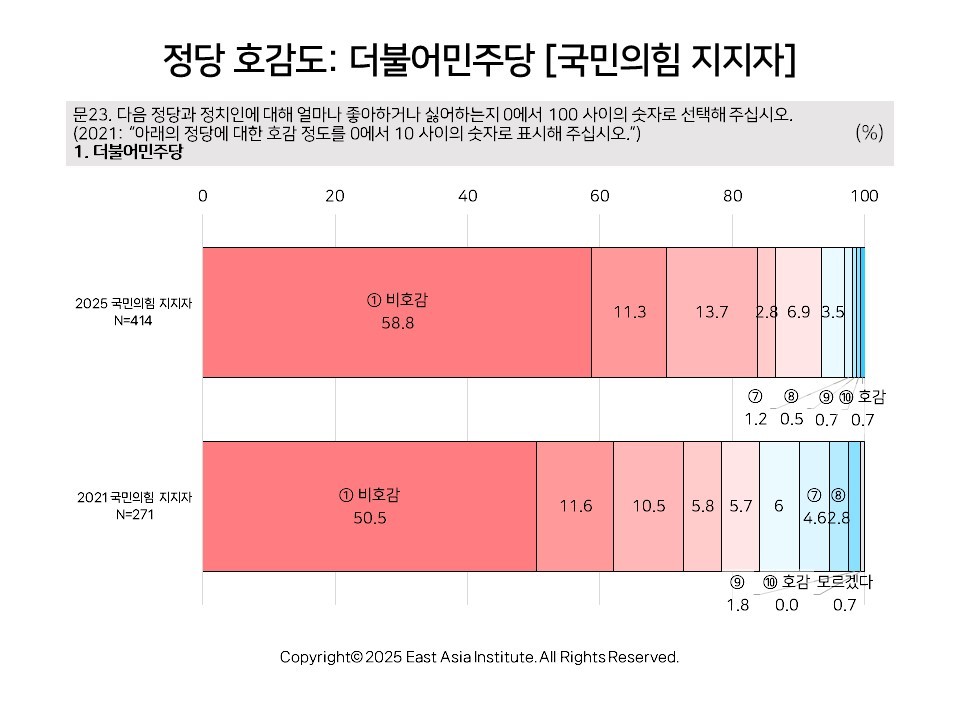

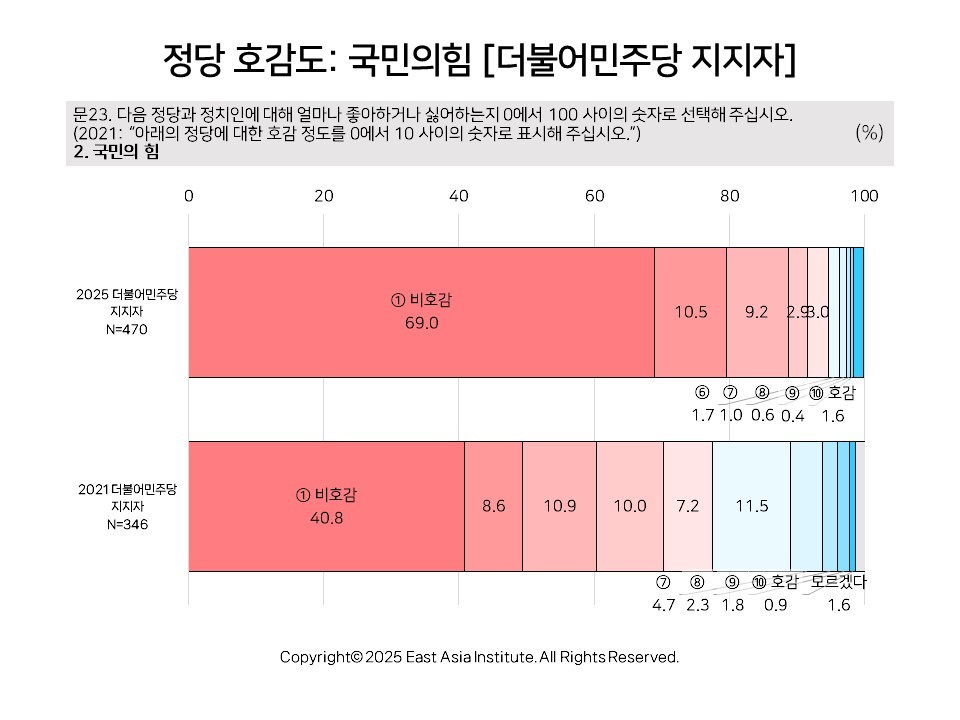

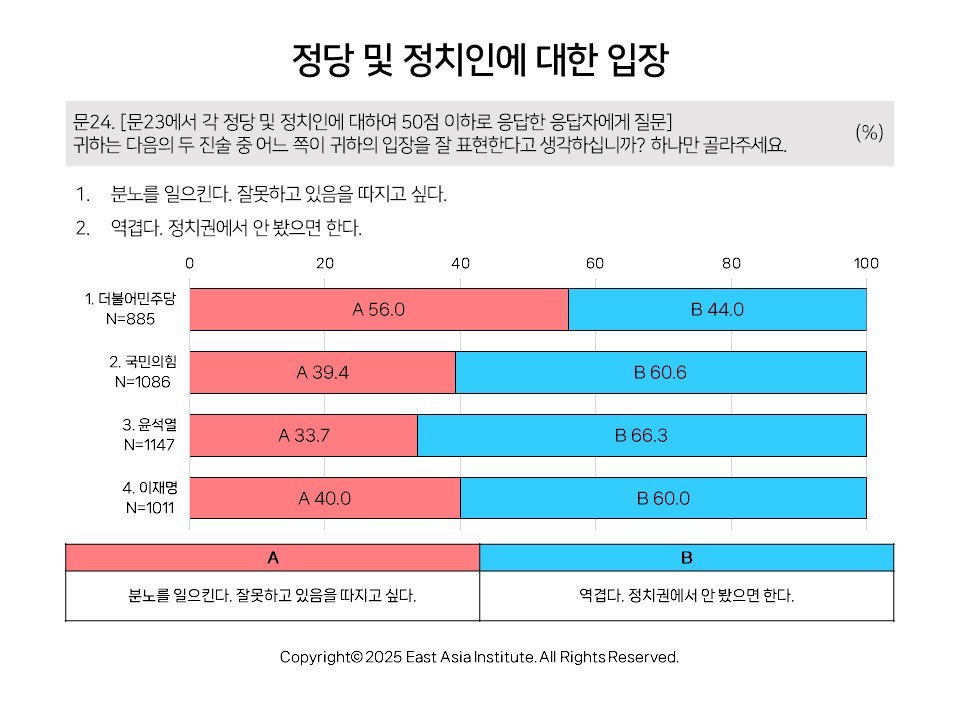

한편, 민주당 지지자와 국민의힘 지지자들이 상대방에 느끼는 비호감은 압도적이다. 국민의힘 지지자의 무려 93.3%는 더불어민주당에 대한 비호감을 보이고, 하위 10%의 강한 비호감도 58.8%에 이른다. 더불어민주당 지지자의 국민의힘에 대한 비호감 역시 차이가 없다([표 4], [표 5]). 나아가, 비호감을 표시한 응답자 중 44%는 더불어민주당이 “역겹다, 정치권에서 안 봤으면 한다”고 자신의 입장을 표현하였고, 국민의힘에 대해서는 60.6%가 같은 표현을 선택했다([표 6]). 응답자 과반을 전후한 숫자가 양당의 퇴출을 희망할 정도로 강한 정서적 혐오감을 표출하고 있는 것이다.

[표 2] 정당 호감도: 더불어민주당

[표 3] 정당 호감도: 국민의힘

[표 4] 국민의힘 지지자의 더불어민주당 호감도

[표 5] 더불어민주당 지지자의 국민의힘 호감도

[표 6] 정당 및 정치인에 대한 입장

이렇듯 한국의 양극화는 정당 정체성(party identity)과 중첩되어 상대 정당에 대한 감정적 반응 즉, 비호감을 표현하는 현상을 보이고 있다. 이는 지지 정당과 지도자에 대한 무조건적 지지, 경합 정당과 지도자에 대한 무조건적 반대로 나타나고 있다. 문제는 초당적 외교정책으로 국익을 추구해야 할 한국에서 주요 외교정책의 양극화가 드러나고 있다는 점이다.

Ⅲ. 양극화와 외교정책

최근 국제정치학계에서 정치 양극화가 하나의 주제로 주목받게 된 것은 미국 외교정책에서의 양극화 문제이다. 미국정치의 과도한 양극화는 미국의 패권적 영향력을 축소시키고 대외 교섭력, 대외 이미지와 소프트파워를 약화시킨다는 우려가 대두되었다(Walt 2019). 이런 맥락에서 민주당과 공화당 사이에 주요 국제문제에 인식과 정책 차이의 확대, 정치 양극화가 초래하는 제도적 결과, 그리고 외교정책 실행력에의 영향 등을 주제로 여러 연구들이 이루어지고 있다(Friedrichs and Tama 2024).

양극화는 미국뿐 아니라 유럽과 선진국들에 공통된 현상인 만큼 한국도 예외는 아니다. 전통적으로 한국외교에서 북한문제를 놓고 남남갈등이 있어 왔음은 주지의 사실이다. 그러나 일반적으로 한국 국민과 지도자들은 주요 외교 원칙에 대해서는 초당적 지지를 유지하는 것으로 보인다. 보수와 진보, 국민의힘과 더불어민주당 지지자들의 대다수는 한미동맹을 안보의 핵심 축으로 삼고, 개방적 국제경제질서를 지지하며, 세계 문제를 다루는 국제기구에 적극적으로 관여한다는 데 큰 이견이 없다.

반면 구체적인 정책 영역에서 양당의 지지자들은 정책 우선순위에 있어서 상당한 차이를 보여주고 있다. 동아시아연구원의 2025년 여론조사결과([표 7])를 보면, 대미정책에서 우선 고려해야 할 사안으로 보수(국민의힘 지지자)는 한미 동맹 강화를 강조한 반면 진보(더불어민주당 지지자)는 수평적 대미관계 구축을 우선시한다. 보수 진영의 50.4%는 동맹 강화를 꼽은 반면 진보 진영은 26.6%로서 23.8% 포인트의 차이를 보이고 있다. 반면, 수평적 대미관계에 대해서는 진보 진영의 32.6%이, 보수 진영의 9.8%가 우선순위로 꼽았다. 양자의 차이는 22.8% 포인트이다.

[표 7] 대미 외교에서 우선 고려할 이슈: 이념성향별

대북정책에서 우선 고려할 사항으로 보수는 안보태세 강화를, 진보는 남북교류 확대를 꼽고 있다. 안보태세 강화에 대해서 보수 진영의 41.5%, 진보 진영의 17%가 꼽고 있어 양자의 차이는 24%이다. 반면, 남북 교류 확대에 대해서는 진보가 44.6%, 보수는 15.7%로서 양자 차이는 28.9% 포인트이다. 수평적 대미관계에 대해서는 진보 진영의 32.6%이, 보수 진영의 9.8%가 우선순위로 꼽았다. 양자의 차이는 22.8% 포인트이다([표 8]).

[표 8] 대북 외교에서 우선 고려할 이슈: 이념성향별

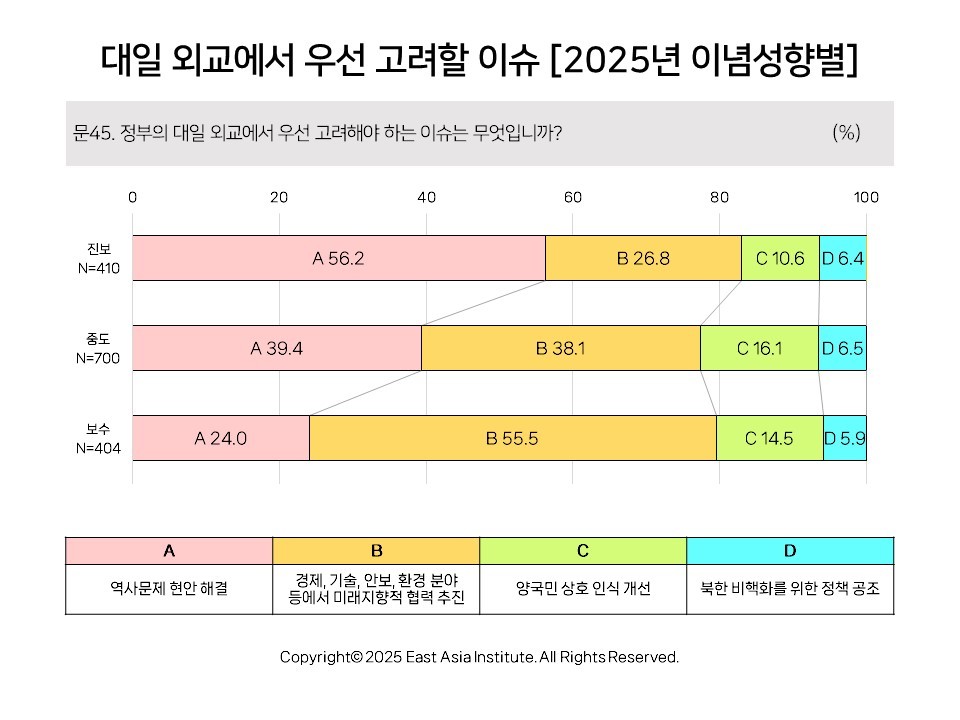

대일정책의 경우, 보수는 기능적 분야에서 미래지향적 협력을, 진보는 역사 현안 해결을 강조한다. 미래지향적 협력을 꼽은 보수 진영은 55.5%, 진보 진영은 26.8%로서 양자 차이는 28.7% 포인트이다. 한편, 역사 현안 해결의 경우 진보는 56.2%, 보수는 24%로서 양자 차이는 32.2% 포인트이다([표 9]).

[표 9] 대일 외교에서 우선 고려할 이슈: 이념성향별

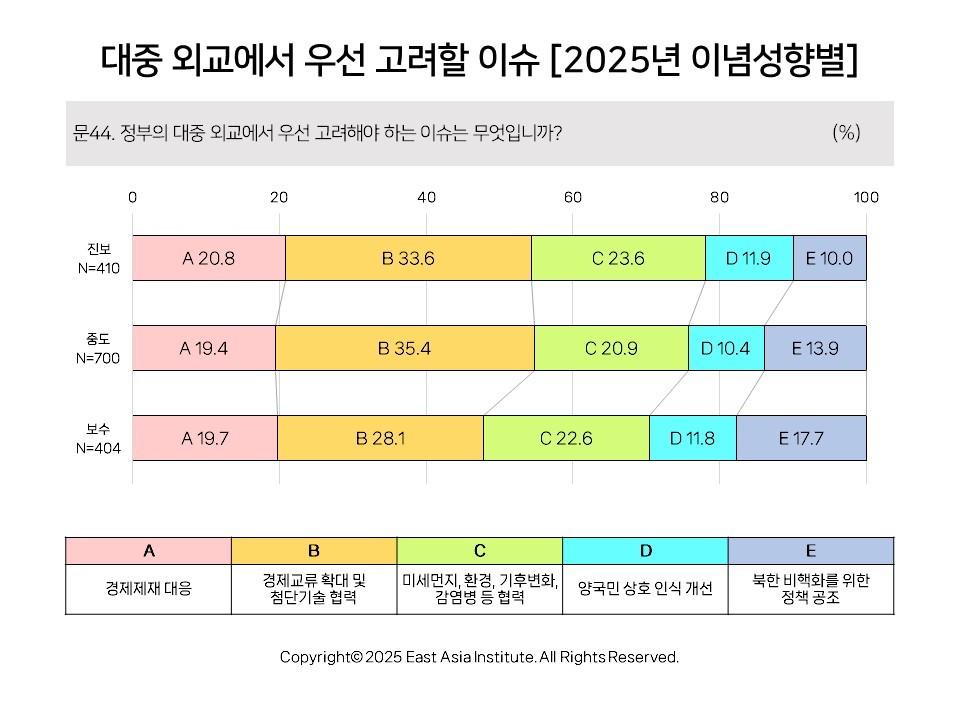

끝으로 대중정책에 대해서는 보수와 진보 간에 일정한 수렴이 일어나고 있다. 양 진영 모두 경제교류 확대를 우선시하고 있으며 보수가 28.1%, 진보가 33.6%로서 양자 차이는 5.5% 포인트 정도로 근소하다. 2순위도 양측 모두 미세먼지/환경/기후변화/감염병을 꼽았다. 보수 22.6%, 진보 23.6%이고, 3순위인 경제제재 대응 역시 각각 19.7%, 20.8%로 차이가 없다[표 10]). 보수, 진보 막론하고 중국에 대한 강한 비호감을 보이고 있는 점 역시 유사한 패턴이다.

[표 10] 대중 외교에서 우선 고려할 이슈 : 이념성향별

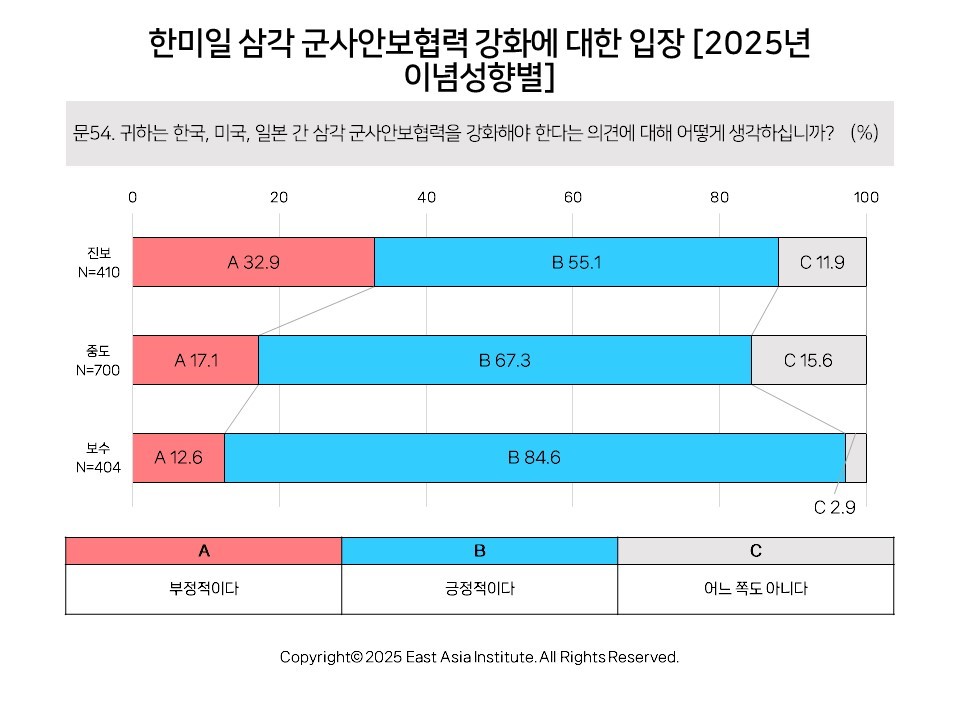

국민 여론의 지지를 받는 것으로 인식되는 한미일 군사안보협력 강화에 대한 의견 역시 적지 않은 양극화 현상을 보이고 있다. 보수의 압도적 다수(84.6%)가 이를 지지하는 반면 진보는 29.5% 포인트 낮은 55.1%가 지지하고 있다. 이에 반대하는 의견은 진보가 32.9%, 보수가 12.6%로서 20.3% 포인트 차이를 보이고 있다([표 11]).

[표 11] 한미일 안보협력 강화에 대한 입장: 이념성향별

이렇듯, 외교정책의 양극화 정도는 이슈 영역에 따라 차이가 드러나고 있다. 전체적으로 양극화의 정도가 상승하고 있는 가운데, 대일정책이나 대북정책은 여타 영역보다 훨씬 양극화되어 있는 반면 대미정책에서는 정파적 차이가 작고 대중정책에 관해서는 정파적 차이가 거의 없다.

여기서 양 진영간 외교정책 스탠스의 차이는 국제정치를 보는 신념, 가치, 관념 체계의 본질적 차이에서 나오는 것이라 보기는 어렵다. 민주당을 지지하는 진보 진영의 경우, 북한에 대한 관여 확대, 미국에 대한 수평적 관계 조정, 일본에 대한 역사 현안 해결 중시, 중국에 대한 경제 교류 확대 정책들을 관류하는 이념적 공통분모는 찾기 어렵다. 마찬가지로 국민의힘 지지자들이 우선순위로 꼽고 있는 대북 억지체제 강조, 한미동맹 강화, 일본과의 기능적 협력 중시, 중국과의 경제 교류 확대 등 정책 선호가 보수 이념을 바탕으로 하고 있다고 설명하기도 어렵다.

앞서 기술하였듯이 한국의 양극화는 비록 보수 vs. 진보 구도로 불리고 있지만 이것이 이념적 간극의 확대라기보다는 양 정파/진영 간 정서적 간극의 확대 즉, 상호 비호감 증가로 이해되는 것이다. 따라서 외교정책 선호 역시 국내정치적, 정파적 양극화의 연장선에서 형성되는 것으로 보아야 한다. 보수 진영의 정책 선호는 경쟁 정부(문재인 정부)의 정책에 대한 비판과 반대이고, 진보 진영의 정책 선호는 경쟁 정부(윤석열 정부) 정책에 대한 비판과 반대로 귀결된다. 반대편의 성과를 저지하거나 폄하하는 것이 공통의 이익(=국익)을 증진하는 것보다 우선시된다는 뜻이다.

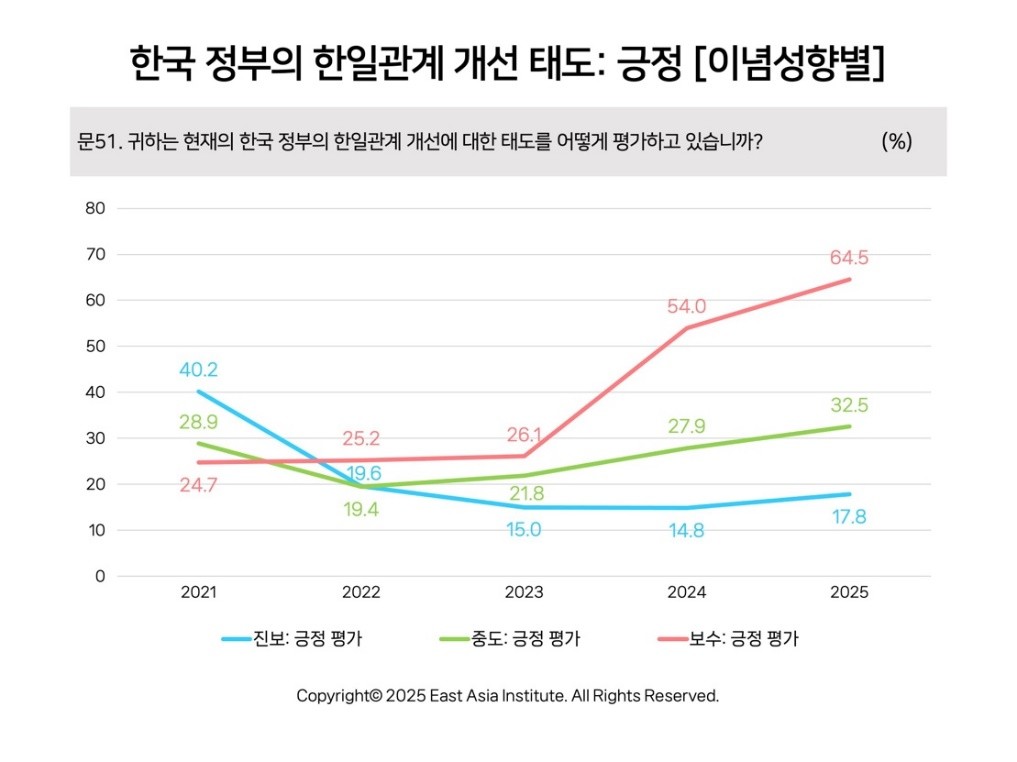

최근 양극화가 두드러진 한일관계를 보면 정파적 이해관계가 일본에 대한 인상, 대일정책 선호에 영향을 주고 있음을 알 수 있다. 지난 4년간 여론 추이를 보면 한국정부의 대일 정책(관계 개선)에 대한 태도에 대한 응답에서 보수는 부정적 입장이 긍정으로, 진보는 긍정에서 부정으로 바뀌었다([표 12]). 보수의 경우 2023년 3월 윤석열 대통령이 강제동원 해법으로 이른바 ‘제3자 변제안’을 제안하여 양국관계가 개선 무드를 탄 이후 급상승한 반면, 진보의 경우 정권교체가 이루어진 2022년부터 급하락 추세를 보였다. 즉, 정파적 입장에 따라 일본 관련 이슈에 대한 지지와 반대가 갈리는 것이다.

[표 12] 한국 정부의 한일관계 개선 태도: 이념성향별

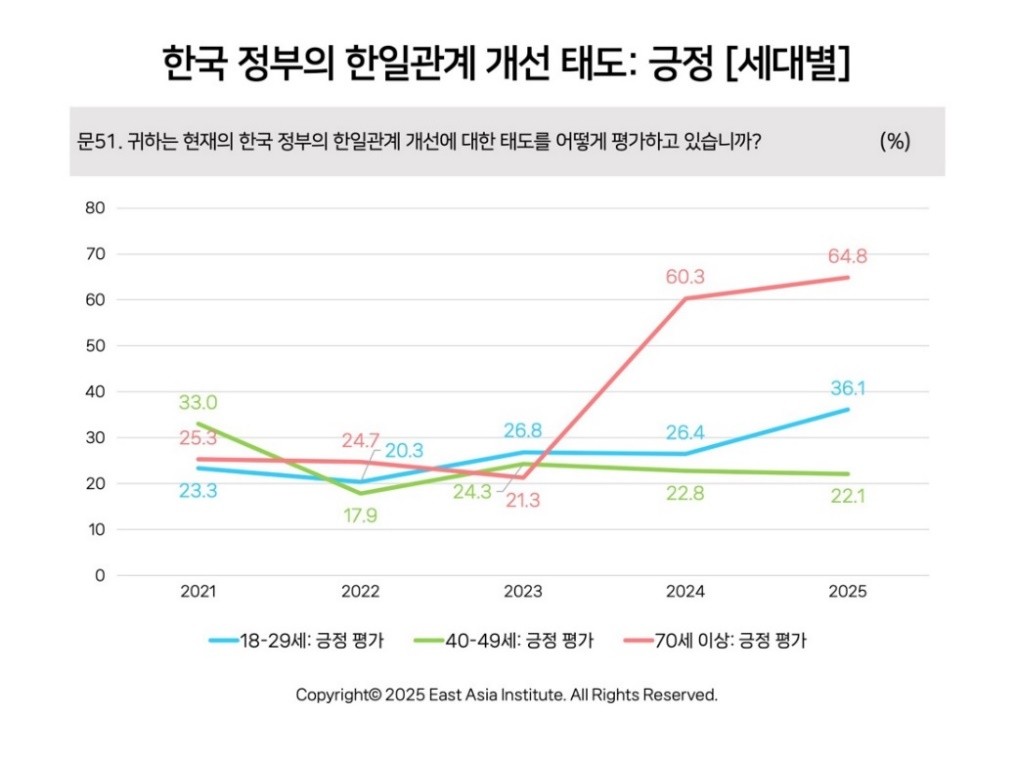

대일 정책 선호도에 있어서 세대별 격차 역시 뚜렷이 드러나고 있다. 한국정부의 관계 개선 태도에 대해 70대는 2024년부터 지지 입장으로 급변하여 모든 연령대 중 최상위로 올라섰다([표 13]). 그간 70대가 일본에 대해 가장 부정적인 인상을 보여온 연령대임을 상기해 보면 놀라운 변화이다. EAI가 일본의 겐론 NPO와 공동 실시한 <한일 국민 상호인식조사>(2013-2023)의 기록을 보면 일본에 대한 긍정적 인상을 이끈 연령대는 20대와 30대 청년세대, 가장 부정적 인상을 보여준 연령대는 70대 이상이었다(손열‧이정환 2024). 반면 40대는 정부의 대일정책에 대해 가장 부정적인 인식을 보여주고 있다. 이러한 변화는 정파적 선택의 결과로 해석할 수 있다. 왜냐하면 70대는 국민의힘 지지가 가장 강한 연령대이며 40대는 민주당 지지세가 가장 큰 연령대이기 때문이다.

[표 13] 한국 정부의 한일관계 개선 태도: 세대별

한일관계와 대일정책에 대한 여론조사에서 드러난 대중의 분열은 민주당 지지자 vs. 국민의힘 지지자, 혹은 진보진영 vs. 보수진영, 혹은 40대 vs. 70대의 구도이며, 양 진영은 상대방이 집권 세력인 경우는 반대를 위한 반대 즉, 부정적 당파주의(negative partisanship)에 빠지기 쉽다. 상대 진영이 공통의 목표(혹은 국익) 성취보다는 실패하기를 바라면서 반대한다는 뜻이다. 예컨대, 한일관계 개선이나 한미일 안보협력 증진의 가치를 이해하고 평가하지만 그 성과가 정부(상대진영)의 성공으로 귀착되는 것은 원치 않는다.

역으로 집권세력의 지도자(대통령)는 경쟁 정파의 의견을 무시하고 자기 정파의 (맹목적) 지지를 바탕으로 자신의 어젠다를 일방적으로 추진하는 경향을 보인다. 예컨대. 현 정부는 한일관계 교착 상태를 풀기 위해 제3자 변제안을 제시하며 전향적 태세를 취한 후 일련의 정상회담을 통해 정부 수준 신뢰를 회복하는 데 기여하였으나 경쟁 정파와의 협의 없이 일방적으로 추진하였고, 그 결과 여론의 분열을 초래하는 데 일조하였다.

IV. 나가며

현재 한국에서 진행 중인 정치 양극화는 한국 민주주의의 후퇴, 권위주의(심지어 독재)의 옹호, 포퓰리즘의 부상, 거버넌스와 정책 혁신의 퇴조 등을 가져오는 하나의 요인일 뿐 아니라 외교정책을 둘러싼 여론의 분열을 가져오고 있다. 분열된 여론은 국제정치를 보는 신념, 가치, 관념 체계의 차이에서 비롯되는 것이 아니라 국내 정파적 진영 대립과 분열의 연장선에서 이루어진 것이고, 이는 정치 엘리트에 의해 조장되는 경향이 있다. 지도자 간 대립은 지지자로 이전, 확산, 대중의 양극화와 대립, 분열을 강화하고 있다.

국내적 분열은 대외 교섭력을 약화시킬 뿐 아니라 종종 결정 연기나 미봉책으로 이어지기도 한다. 무엇보다도, 진영 대결과 분열이 지속되면 국민의 다수인 중도의 목소리는 가리워지고 초당적 외교정책의 수립을 기대하기 어렵다. 미국 패권의 쇠퇴에 따른 국제질서의 근본적 변화, 지구화의 후퇴에 따른 국제경제질서의 대혼란, AI를 필두로 첨단기술 혁신을 둘러싼 국가간 경쟁, 그리고 북핵-미사일의 고도화 위협 등으로 한국은 그 어느때 보다 ‘일관되고 지속적인 국가전략’ 혹은 ‘국가 대전략’ 수립을 위한 정치적 합의를 필요로 하는 상황에 놓여 있다. 양극화 극복을 위한 제도 개혁은 한국 민주주의, 민주적 거버넌스의 회복뿐만 아니라 한국의 대외적 역할과 영향력 제고의 핵심 조건이 될 것이다. 현재 정치권에서 개혁 논의는 제왕적 대통령제의 개혁에 초점이 맞추어져 있다. 이와 함께 심화된 정파적 양극화에 가려진 다수의 중도의 목소리를 끌어내고 대변할 수 있는 정치개혁이 필요하다. ■

참고문헌

손열. 2024. “정치 양극화에 동요하는 한일관계: 2024년 여론조사에서 드러난 관계 개선과 여론 분열.” 『EAI 이슈브리핑』. 동아시아연구원.

손열·이정환. 2024. 『여론으로 보는 한일관계, 2013-2023』. 동아시아연구원.

하상응. 2024. “한국 유권자 차원에서의 정치적 양극화.” 『한국의 사회동향 2022』. 통계청 통계개발원.

Friedrichs, Gordon and Jordan Tama, eds. 2024. Polarization and Foreign Policy: When Politics Crosses the Water’s Edge. London: Palgrave.

Walt, Stephen. 2019. “America’s Polarization is a Foreign Policy Problem.” Foreign Policy March 11.

■ 손열_EAI 원장, 연세대 국제학대학원 교수.

■ 담당 및 편집:송채린, EAI 연구원

문의 및 편집: 02 2277 1683 (ext. 211) | crsong@eai.or.kr

6대 프로젝트

민주주의와 정치혁신

![[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ⑩ 양극화 시대의 정치 개혁](/data/bbs/kor_workingpaper/2025040294016396224396(0).png)

![[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ⑧ 일상적 소통, SNS, 정서적 양극화](/data/bbs/kor_workingpaper/2025040293539396194890(0).png)