![[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ⑧ 일상적 소통, SNS, 정서적 양극화](/data/bbs/kor_workingpaper/2025040293539396194890.png)

[양극화와 한국 민주주의 시리즈] ⑧ 일상적 소통, SNS, 정서적 양극화

| 워킹페이퍼 | 2025-02-19

한준

EAI 미래혁신연구센터 소장; 연세대 사회학과 교수

한준 EAI 미래혁신연구센터 소장(연세대 교수)은 SNS와 정치적 의사소통이 양극화에 미치는 영향을 분석하며, 특히 SNS와 대화방에서 이견을 접하고 갈등을 경험하는 것이 양극화에 미치는 영향에 주목합니다. 저자는 이러한 경험이 경우에 따라 자신의 정치적 입장을 숙고하고 재평가하는 계기가 되어 지지 정당 변경으로 이어지기도 하지만, 반대로 기존의 태도를 더욱 강화하여 양극화를 심화시킬 수도 있다고 설명합니다. 따라서 시민들이 의사소통 과정에서 어떤 태도를 취하는지가 중요하며, 숙고와 열린 대화를 통해 양극화의 악순환을 끊어야 한다고 강조합니다.

지난 12월 3일 대통령의 비상계엄 선포는 많은 국민들을 충격과 불안에 빠뜨렸다. 비상계엄 선포가 통치행위인지 위법한 내란인지는 사법적 판단이 아직 내려지지 않은 사안이다. 하지만 비상계엄 선포에 이르기까지 그리고 선포 이후의 사건들을 살펴보면 현재 한국의 심각한 정치적 양극화와 비상계엄 선포 및 이를 둘러싼 갈등 간에 악순환적 상승작용이 있다는 것은 분명하다. 비상계엄 선포 과정에서 인상적인 두 장면이 있다. 하나는 밤 늦은 시각 용산에 모여드는 국무위원들과 대통령의 만남이다. 공식적으로 소집된 것이 아니라 긴급한 연락을 받고 모인 국무위원들이 이견을 제시하며 간곡하게 말리는 것을 뿌리치고 대통령은 비상계엄을 독단적으로 선포했다. 또 하나는 용산 지하 작전상황실에서 비상계엄을 건의 혹은 부추긴 국방부 장관을 비롯한 군 수뇌부와 대통령의 만남이다. 오랫동안 정치적 상황인식을 공유하며 계엄의 필요성에 대한 확신을 빌드업해 온 이들은 일사불란하게 확신에 차서 계엄 계획을 실행에 옮겼고 이후 많은 논란의 중심이 되었다. 대통령은 이견이 제기되고 토론을 요하는 전자의 상황은 무시하고 회피했던 반면, 자신과 의견이 일치할 뿐 아니라 상승작용까지 일으키는 후자의 상황으로 자신을 밀어붙였다.

민주주의 사회에서 정치는 다양한 의견과 주장들을 보장하는 동시에 의사소통과 협의를 통해 이견을 좁히거나 합의를 이끌어낼 필요가 있다(Habermas 1984). 그런데 민주적 의사소통과 합의를 위한 노력이 가능하려면 그 전제조건으로서 의사소통과 협의의 상대방에 대한 인정(recognition)이 필요하다(Honneth 1995). 전세계적으로 심각한 상태로 치닫는 정치적 양극화가 민주주의의 정상적 작동에 큰 위협이 되는 것은 양극화된 상황에서는 서로가 서로를 대화와 의사소통, 협의의 상대로 인정하지 않기 때문이다. 양극화된 상황에서는 정치적 경쟁 세력을 증오 혹은 혐오하기 때문에 의사소통과 협의의 상대가 아닌 척결과 제거의 대상으로만 간주한다. 양극화가 진행되면 정치는 의사소통과 협의를 통한 합의 형성으로부터 점점 멀어져 자신의 경쟁 세력을 제거하려는 분노에 가득 찬 끝없는 폭력적 갈등에 점점 가까워진다. 어떻게 하면 이러한 양극화의 과정을 역전하거나 아니면 최소한 늦출 수 있을까? 양극화를 현재 민주주의의 가장 큰 위협으로 생각하는 사람들에게 이 질문은 피할 수 없는 숙제이다.

이 질문과 관련해 위의 대비되는 두 상황은 상당히 교훈적이다. 양극화된 사회에서 각 개인들은 다양한 사람들과 관계를 맺고 의사소통을 할 수 있다. 이때 정치적 입장과 의견이 다른 사람과 논쟁을 할 수도 있고, 같은 입장과 의견을 가진 사람들끼리만 어울려 갈등을 피하고 자신의 입장에 대한 확증을 강화할 수도 있다. 다른 입장의 사람들과 토론 혹은 논쟁을 하다 보면 자신의 입장을 바꿀 수도 있다. 그리고 어떤 사람들과 어떻게 의사소통 및 상호작용을 할지는 각자가 선택할 수 있는 여지가 충분하다. 때로는 짜증이 나고 마음이 불편하더라도 이견을 접하고 토론하며 개방적으로 생각할 것인가, 아니면 나에게 동조하며 내 주장을 확인시켜주는 정보만을 제공하는 사람들과 어울려 점점 더 나 자신을 극단으로 폐쇄해 갈 것인가? 주변 사람들과의 주요한 의사소통 채널이 된 SNS에서 이러한 선택은 더 많아졌을 뿐 아니라 더 손쉬워졌다. 사회학에서는 유유상종(homophily)이 자연스러운 인간의 성향이라고 하지만, 유유상종이 과해져서 다양성과 이견의 여지를 제거해버리면 확증편향(confirmation bias) 혹은 반향실(echo chamber) 효과가 이야기하듯 극단주의로의 양극화에 빠져버린다.

이 글은 시민들의 정치적 의견과 의사소통 경험에 대한 설문조사 자료를 이용해서 위에서 살펴본 내용들은 계량적으로 확인한다. 우선 현실의 경험적 파악 차원에서 시민들의 일상적 의사소통 특히 SNS를 이용한 의사소통에서 정치적 이견을 얼마나 접하고, 이견들이 충돌하는 갈등을 얼마나 경험했는가, 그리고 주변 사람들과 정치적 의견을 갈등 때문에 멀어진 경험은 얼마나 있었는가, 정치적 지지 정당을 바꾼 경험이 있는가 확인한다. 아울러 정치적 양극화의 정도를 자신이 지지하는 정당과 반대하는 정당에 대한 호감도의 차이로 측정한 양극화의 정도가 얼마나 되는지도 확인한다. 이어서 과연 일상적 소통에서 정치적 이견의 정도, 정치적 의견의 갈등 경험 정도, 그리고 지지 정당 변경 경험 여부에 따라 정치적 양극화의 정도가 차이를 보이는지 살펴본다.

I. 정치적 의사소통 상황의 현실

온라인 플랫폼과 SNS의 보편화로 전 세대에 걸쳐 일상적 의사소통이 활발해진 것은 주지의 사실이다. 활발해진 의사소통이 편향적일 가능성에 대한 우려 또한 높아졌는데, 편향적 소통과 양극화는 다양한 의견을 접할 기회가 줄어들수록 더욱 심화된다. 과연 그러면 현재 한국의 시민들은 온라인 플랫폼과 SNS에서 얼마나 이견을 접하는가? 의견의 차이가 갈등으로까지 발전하는 경우는 얼마나 되는가? 그리고 갈등의 결과 인간관계가 소원해지는 경우는 어느 정도인가? 조사 결과를 통해서 살펴보고자 한다.

응답자들 중에서 자주 방문하는 온라인 커뮤니티가 있다고 응답한 비율은 72.7%였으며 해당 커뮤니티의 주된 정치적 성향에 대해서는 중도적이라는 응답이 28%, 진보적 성향과 보수적 성향이라는 응답의 비율이 각각 16.6%와 18.6%였다. 자주 방문하는 커뮤니티가 중립적이라는 응답 비율은 40대에서 가장 높았으며, 진보적 커뮤니티에 자주 방문하는 연령대는 4~50대(각각 26.9%와 27.6%)이고, 보수적 커뮤니티에 자주 방문하는 연령대는 60대와 70대 이상(각각 23.6%와 39%)이다.

SNS의 대화방이나 소셜미디어에서 본인과 다른 정치적 의견의 사람을 접하는 정도에 대해 접한다는 응답 비율이 59.3%인 반면, 접하지 않는다는 응답 비율은 40.7%이다. 20대(65.7%)와 40대(65.9%)가 다른 연령대에 비해 정치적 의견이 다른 사람을 접한다는 응답 비율이 높으며, 학력 대학 재학 이상(61.2%)이 고졸 이하(52.9%)에 비해 이견을 접하는 비율이 높다.

참여하는 대화방에서 정치적 의견 차이로 갈등이 심각했던 적이 있는지 질문에 대해 그렇다는 응답은 31.2%이며, 그렇지 않다는 응답은 68.8%이다. 정치적 의견 차이에 따른 갈등 경험의 비율은 20대(18.4%)가 가장 낮으며, 40대(38.2%)와 70세 이상(35.3%)이 높다. 중도보다는 진보나 보수 성향에서 갈등 경험 비율이 더 높다.

이러한 정치적 의견 차이로 인한 갈등이 심해져 가까운 친구나 동료와 멀어진 경험이 있는지 물은 결과 있다는 응답은 24.3%이며, 없다는 응답이 75.7%이다. 정치적 의견 차이로 인간적 관계가 소원해진 경험은 20대(13.3%)에서 가장 적으며, 70세 이상(35%)에서 가장 많다. 특히 다른 직종보다 전문직에서, 그리고 중도보다 진보, 진보보다 보수 성향에서 비율이 높다.

설문조사에 나타난 온라인 플랫폼과 SNS에서의 정치적 의사소통은 본인과 다른 의견을 접하는 비율이 60%에 가깝고, 이러한 이견 충돌이 갈등으로 이어지는 경우가 30%를 조금 넘으며, 정치적 의견의 충돌과 갈등 때문에 가까운 사람과 멀어진 비율이 25%에 조금 못 미친다. 이러한 갈등과 그로 인한 인간관계의 소원화는 감정적 소모와 스트레스를 가져오지만 다른 한편에서는 자신의 의견에만 집착해서 정치적 양극화에 빠지는 것을 예방해주는 효과 또한 있다.

II. 지지 정당의 변경

한국에서 최근 일어났던 많은 정치적 사건들 중에는 기존의 지지나 신뢰를 철회할 정도의 충격적인 것들이 많았다. 정치적 포퓰리즘이 심화되면 정책의 일관성이 약해질 수 있고, 정치적 양극화는 극단주의를 부추겨서 결국 정치적 지지에 대한 회의를 가져올 수도 있다. 이러한 상황에서 자신과 다른 의견들을 접하고 갈등을 경험하면서 시민들은 자신의 의견을 다시 되돌아보고 입장이나 의견을 바꿀 가능성이 생긴다. 실제로 정치적 입장이나 지지를 바꾼 경험이 어느 정도인지, 그리고 정치적 입장과 지지의 변화를 가져온 계기가 된 사건이나 이유는 무엇인지 설문조사 자료를 통해 살펴보자.

설문조사의 응답자들 중에서 2015년 이후 자신의 지지 정당을 바꾼 경험이 있다고 응답한 비율은 전체의 31.3%였다. 성별로 비교하면 여성(29.5%)에 비해 남성(33.1%)의 비율이 높았으며, 연령대별로는 70대 이상(23.9%)과 20대(24.1%)이 적은 편이고, 40대(36.8%)와 50대(35.1%)가 많은 편이다. 현재의 이념성향이 보수인 경우(25.4%)가 지지 정당 변화가 적었고, 진보인 경우(35.1%)가 가장 많았다.

지지 정당의 변화가 어떤 정당에서 어떤 정당으로 바뀌었는지를 살펴보면 다음과 같다. 표를 보면 본래 더불어민주당 지지자 중에서 220명이, 국민의힘 지지자 중에서 138명이 지지 정당을 바꾸었다. 또한 더불어민주당으로 바꾼 경우가 104명이고, 국민의힘으로 바꾼 경우가 116명, 조국혁신당으로 바꾼 경우가 108명이다. 더불어민주당에서 지지를 바꾼 220명 중에는 39.1%가 국민의힘으로, 34.5%가 조국혁신당으로 바뀌었으며, 국민의힘에서 지지를 바꾼 138명 중에는 42%가 더불어민주당으로, 24.6%가 개혁신당으로 바뀌었다.

|

변경후 변경전 |

더불어민주당 |

국민의힘 |

조국혁신당 |

개혁신당 |

기타 |

|

|

더불어민주당 |

|

86 |

76 |

20 |

38 |

220 |

|

국민의힘 |

58 |

|

14 |

34 |

32 |

138 |

|

조국혁신당 |

22 |

1 |

|

1 |

1 |

25 |

|

개혁신당 |

2 |

7 |

2 |

|

3 |

14 |

|

기타 |

22 |

22 |

16 |

6 |

10 |

76 |

|

|

104 |

116 |

108 |

61 |

84 |

473 |

지지 정당을 바꾼 이유를 묻고 선택지 중에서 해당되는 것을 모두 고르도록 한 결과, 지지를 바꾼 사람들 중 42.1%가 정당의 지나친 극단주의 때문을 골랐고, 다음으로 41%가 정책이나 주장에 실망해서를 골랐다. 그 다음으로는 도덕성에 실망해서(29.1%), 스스로 생각이 바뀌어서(26.1%)의 순이었다. 더불어민주당에서 지지 정당을 바꾼 이유로는 정책이나 주장에 대한 실망(39.5%)과 지나친 극단주의(39.1%)가 가장 많았고, 국민의힘에서 지지 정당을 바꾼 이유로도 지나친 극단주의(58.7%)와 정책이나 주장에 대한 실망(42%)이 가장 많았다. 20대와 4~50대에서 주된 이유가 정책이나 주장에 대한 실망인 반면, 30대와 60대 이상에서는 지나친 극단주의가 주된 이유였다. 또한 대학 재학 이상의 학력을 가진 경우 지나친 극단주의를, 고졸 이하의 학력을 가진 경우 정책이나 주장에 대한 실망이 가장 주된 이유였다. 이념성향을 비교하면 진보에서는 정책이나 주장에 대한 실망이, 중도와 보수에서는 지나친 극단주의를 가장 주된 이유로 꼽았다.

지지 정당을 바꾸게 된 계기가 된 사건이 무엇인지를 묻고 해당되는 것을 모두 고르도록 한 결과, 최근의 계엄 선포가 34.5%로 가장 많았고, 다음이 조국 교수 사건(31.6%), 박근혜 대통령 탄핵(27.6%)의 순이었다. 연령대별로 비교하면 20대와 40대의 경우 계엄 선포를, 30대와 70대 이상은 박근혜 대통령 탄핵을, 그리고 5~60대는 조국 교수 사건을 지지 정당을 바꾸게 된 가장 중요한 계기로 선택했다. 현재 지지 정당별로 보면 더불어민주당 지지로 바뀐 사람들 중 44.9%가 계엄 선포를 주된 계기로, 국민의힘 지지로 바뀐 사람들 중 41.4%가 조국 교수 사건을 주된 계기라고 응답했다. 흥미로운 점은 조국혁신당 지지로 바뀐 사람들 중 44.4%가 조국 교수 사건을 주된 계기라고 응답한 것이다.

III. 의사소통 상황, 지지 정당 변경과 정서적 양극화

앞서 살펴본 의사소통 상황 특히 정치적 이견을 접할 기회의 여부 및 정치적 의견 충돌과 갈등은 지지 정당의 변경이나 정서적 양극화에 어떤 영향을 미치는가? 정치적으로 지지하는 정당을 바꾼 경험은 정치적 양극화에 어떤 영향을 미치는가?

먼저 정치적 의견과 관련된 의사소통 상황과 지지 정당의 변경 간의 관계를 살펴보자. 대화방이나 소셜미디어에서 정치적으로 이견을 접할 기회가 있다고 응답한 사람들의 33.7%가 지지 정당을 바꾼 경험이 있는 반면, 이견을 접할 기회가 없다고 응답한 사람들 중에서 지지 정당을 바꾼 비율은 27.7%였다. 참여하는 대화방에서 정치적 의견의 차이로 갈등을 경험이 있는 사람들 중 35.7%가 지지 정당을 바꾼 반면, 그렇지 않은 사람들 중 지지 정당을 바꾼 비율은 29.2%였다. 가까운 사람과 정치적 의견 차이로 소원해진 경험이 있는 사람들 중에서 지지 정당을 바꾼 비율은 36.2%인 반면, 그렇지 않은 사람들 중에서 지지 정당을 바꾼 비율은 29.6%였다. SNS의 대화방에서 이견을 접할 기회와 의견 충돌로 인한 갈등은 모두 지지 정당을 바꿀 가능성을 높이는 것을 알 수 있다.

다음으로 정치적 의견과 관련된 의사소통 상황 및 지지 정당의 변경 경험이 정서적 양극화와 어떤 관계를 갖는지 살펴보자.

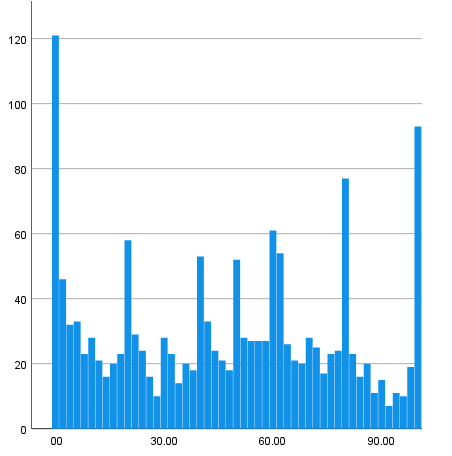

이에 앞서 먼저 정서적 양극화의 측정 및 현황에 대해 설명하고자 한다. 정서적 양극화란 자신이 지지하거나 소속된 집단에 대해서 더 강한 호감이나 신뢰를 갖는 반면, 그렇지 않은 집단에 대해서는 강한 반감이나 불신을 갖는 것이다. 정치적으로 정서적 양극화는 자신이 지지하는 정당에 대한 호감의 정도와 반대 정당에 대한 호감의 정도를 각각 0~100점으로 측정한 뒤 이들 간의 차이로 측정할 수 있다. 아래 그림은 이 방식으로 측정한 정서적 양극화의 분포를 보여준다. 양극화가 전혀 없는 0점에서 완전히 양극화된 100점까지의 분포이며, 양극화의 분포 역시도 중간이 양 극단에 비해 적은 양극화된 양상을 보인다. 양극화 정도의 평균은 46.4이며 표준편차는 31.1이다. 양극화가 0점인 경우는 두 정당에 모두 호감과 신뢰를 가진 경우보다는 두 정당에 모두 반감과 불신을 가진 경우가 더 많을 것이다. 호감의 차이를 70점을 기준으로 나눌 경우 정서적 양극화의 비율은 26.9%이며, 80점을 기준으로 나누면 14.9%이다.

우선 정치적 의사소통 상황과 정서적 양극화의 관계를 살펴보면 다음과 같다. 정치적 이견을 대화방이나 소셜미디어에서 접하는 경우에 양극화는 70점 기준으로 29.1%이고 80점 기준으로 15.8%인 반면, 접하지 않는 경우에는 각각 23.8%와 13.4%이다. 대화방에서 정치적 의견의 갈등이 있는 경우에는 양극화가 70점 기준으로 32.7%이고 80점 기준으로 19.1%인 반면, 갈등이 없는 경우에는 각각 24.4%와 12.9%이다. 정치적 의견갈등 때문에 가까운 사람과 소원해진 경험이 있는 경우 양극화는 70점 기준으로 35.7%이고 80점 기준으로 20.3%인 반면, 소원해진 경험이 없는 경우에는 각각 24.1%와 13.1%이다. 이러한 결과는 정치적 이견을 접할수록 또한 정치적 의견갈등이 심화될수록 정서적 양극화가 늘어나는 것을 의미한다.

마지막으로 지지 정당을 바꾼 경험은 정서적 양극화와 어떤 관계를 보이는가 살펴보자. 지지정당을 바꾼 경험이 있다고 응답한 경우 정서적 양극화의 비율은 70점 기준으로 19.7%이고 80점 기준으로 9.7%인 반면, 지지 정당을 바꾼 경험이 없는 경우에는 각각 30.3%와 17.2%이다. 지지 정당을 바꾼 경험은 정당에 대한 호감에서 양극화의 가능성을 낮추는 것을 알 수 있다.

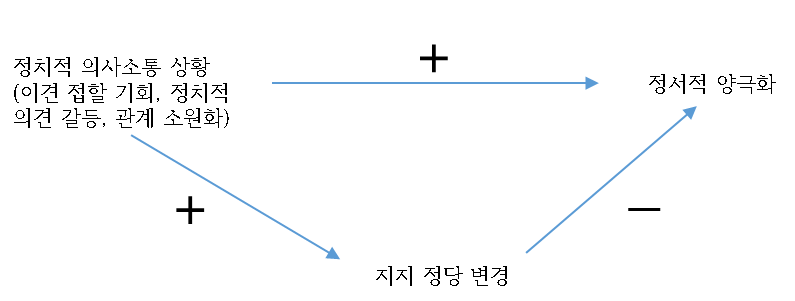

위에서 자료 분석을 통해 살펴본 정치적 의사소통 상황과 지지 정당 변경의 경험, 그리고 정서적 양극화의 관계를 정리하면 아래 그림과 같다.

일상적 대화방 등에서의 정치적 의사소통 상황에서 이견을 접할 기회가 있거나, 이견 때문에 갈등이 발생하거나, 그 때문에 가까운 사람과 멀어지는 등의 경험은 정서적 양극화에 상반된 방향의 영향을 미칠 수 있다. 한 방향에서는 정치적 의사소통에서 이견과 갈등의 경험이 다양하고 복잡하게 생각하도록 한 결과 때로는 지지 정당을 바꾸기까지 한다면 이는 정서적 양극화를 완화하는 결과를 가져올 것이다. 반대 방향에서는 이견을 접하고 갈등을 경험하면서 자신의 생각을 더욱 공고히 하고 상대방에 대한 감정적 적대를 더욱 높인 결과 양극화를 더욱 자극하는 것이다. 이러한 두 방향의 가능성에서 어느 쪽이 더 우세한가에 따라서 양극화는 심화 혹은 완화될 수 있다.

IV. 분석 결과의 함의

앞서 살펴본 것처럼 의사소통 상황에서 어떤 선택을 하는가가 양극화와 긴밀한 관계에 있다면 그 현실적 함의는 분명하다. 최근의 비상계엄 선포를 앞두고 대통령은 이견과 갈등 그리고 동의와 강화의 의사소통 상황을 모두 접했다. 이견과 갈등이 가져올 수 있는 재고와 숙고의 기회를 거부하고, 동의와 강화에만 몰두한 결과는 극단적 양극화의 심화였다.

한국 사회는 압축적 발전의 과정에서 산업화와 민주화를 모두 빠르게 이루었지만 압축성 때문에 여전히 해결해야 할 과제가 많다. 특히 민주화와 관련해서 정치적 의사판단에서 개인적으로는 이성적 숙고보다 감정적 독단에 빠지고, 의사소통에서 개방적 대화와 협의를 멀리하고 상대방을 거부한 채 힘의 우위로 압도하기에만 몰두한 결과 양극화와 극단적 갈등이 만연하게 되었다.

특히 의사소통을 더욱 촉진하고 많은 사람들과의 대화를 가능케 한 SNS의 대화방과 소셜미디어는 편의성에도 불구하고 정보 획득과 의사소통에서 편향을 심화시킬 수 있는 가능성 때문에 위험성을 지닌다. 한국에서의 최근 상황은 시민 개개인이건 공권력과 정치세력이건 이러한 우려와 위험에 대해 조심하고 해악을 줄이고자 노력하기 보다는 오히려 적극적으로 이용해서 자신의 입장에 대한 지지를 높이고 정치적 우세를 점하고자 하는 악마적 유혹에 굴복했다고 할 수 있다.

정치심리학자 테틀록(Tetlock)이 제안한 통합적 복잡성(integrative complexity) 개념은 이와 관련해서 시사하는 바가 크다(Conway et al. 2018). 국제관계에서의 위기 상황에서 지도자들이 상황의 복잡한 다면성을 인정하고 다양한 정보를 고려해서 의사소통하고 의사결정을 내리는가를 그는 인지에서의 통합적 복잡성이라고 했다. 최근의 연구들은 이 생각을 온라인에서의 정치적 의사소통(Jakob et al. 2023)이나 사회적 양극화(Savage et al. 2021)에도 적용하였다. 점점 더 인지에서의 통합적 복잡성을 낮추어 흑백논리에 빠지도록 만드는 환경과 상황 속에서 시민들은 꾸준히 자신의 인지에서의 통합적 복잡성을 유지해야 한다.

정치적 양극화를 우려하고 민주주의의 강화를 위해 양극화를 해결해야 할 문제라고 생각한다면 이견을 접하고 갈등에 직면해야 하는 불편을 무릅쓰더라도 이를 회피하거나 감정적으로 대응하면 안된다. 이견과 갈등의 상황에 적극적으로 대응해서 자신의 생각을 보다 깊이 하고 적극적 대화를 통해서 자신과 상대방이 빠질 수 있는 오류나 편견을 줄여가려는 노력을 해야 한다. 이 글에서 제시된 분석에서 지지 정당의 변경은 어느 정당이 더 옳다는 함의를 갖지 않으며, 반드시 지지 정당을 바꾸어야 한다는 것도 아니다. 지지 정당을 바꿀 정도로 심사숙고하고 또한 변경 과정에서 어느 정당도 완벽하지 못하며 정당들 중에서 문제가 덜 심각한 쪽을 지지한다는 생각을 하는 것 자체가 양극화로부터 벗어날 수 있는 가능성을 제시한다는 점이 중요하다. ■

참고문헌

Conway, Lucian, Peter Suedfeld and Philip Tetlock. 2018. “Integrative Complexity in Politics.” The Oxford Handbook of Behavioral Political Science. Oxford: Oxford University Press.

Habermas, Jurgen. 1984. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Honneth, Axel. 1995, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press.

Jakob, Dobbrick, Timo Dobbrick, and Hartmut Wessler. 2023. “The Integrative Complexity of Online User Comments Across Different Types of Democracy and Discussion Arenas.” The International Journal of Press/Politics 28, 3: 580-600.

Savage, Sara, Emily Oliver, Ellen Gordon, and Lucy Tutton. 2021. “Addressing Social Polarization Through Critical Thinking: Theoretical Application in the “Living Well With Difference” Course in Secondary Schools in England.” Journal of Social and Political Psychology 9, 2: 490-505.

■ 한준_ EAI 미래혁신연구센터 소장. 연세대 사회학과 교수.

■ 담당 및 편집:송채린, EAI 연구원

문의 및 편집: 02 2277 1683 (ext. 211) | crsong@eai.or.kr

민주주의와 정치혁신