연구센터

미중관계와 한국

[EAI 이슈브리핑] 2024 한국인의 핵무장 지지 분석: 워싱턴 선언의 안심 효과 사라졌나?

- 2025-04-01

- 김양규

ISBN 979-11-6617-815-3 95340

Ⅰ. 2022년 수준으로 회귀한 한국인의 핵무장 지지율

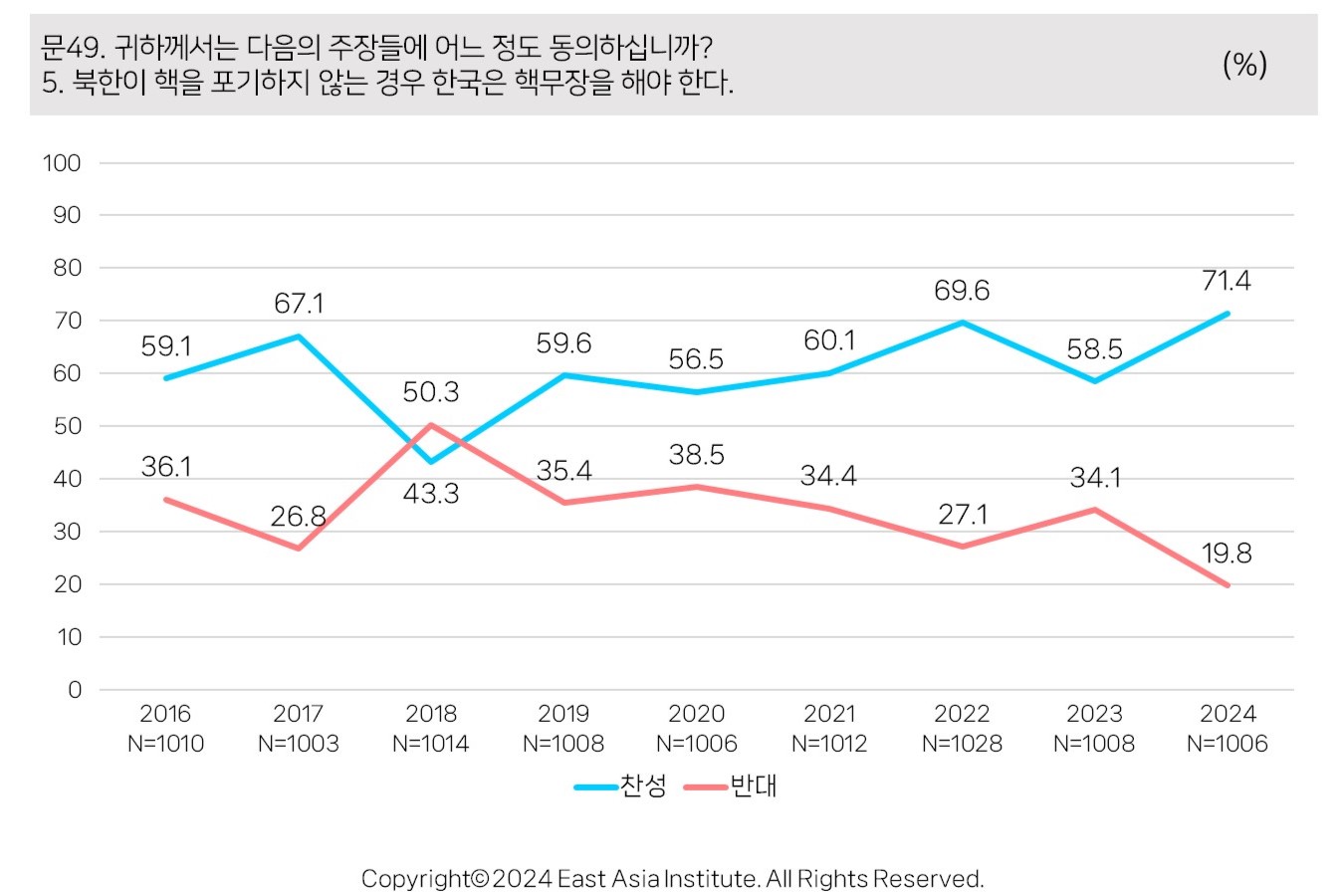

한국인의 핵무장 지지 여론이 2022년 수준으로 회귀했다. 지난 10여 년 동안 동아시아연구원(EAI)의 여론조사 결과에 따르면, 한국인의 자체 핵무장 지지도는 2018년 남북 및 북미 정상회담이 이어진 ‘평창의 봄’ 시기를 제외하면 50% 아래로 내려간 적이 없다. 특히, 북한이 대륙간탄도미사일(Intercontinental Ballistic Missile: ICBM) 8발을 포함하여 총 69회에 이르는 기록적인 미사일 도발을 감행한 2022년 한국인의 자체 핵무장 지지율은 2016년 이후 최고 수준인 69.6%에 달했다([그림 1]). 이는 대부분의 다른 국내 여론 조사 결과에서 모두 유사하게 나타나는 패턴이다(Cha 2024, 6; 제임스 김, 강충구, 함건희 2023; 손열, 김양규, 박한수 2023; 이상신, 민태은, 윤광일, 구본상 2023).

[그림 1] 북핵 위협 지속 시 한국 핵보유 찬반 여론 추이(2016-2024)

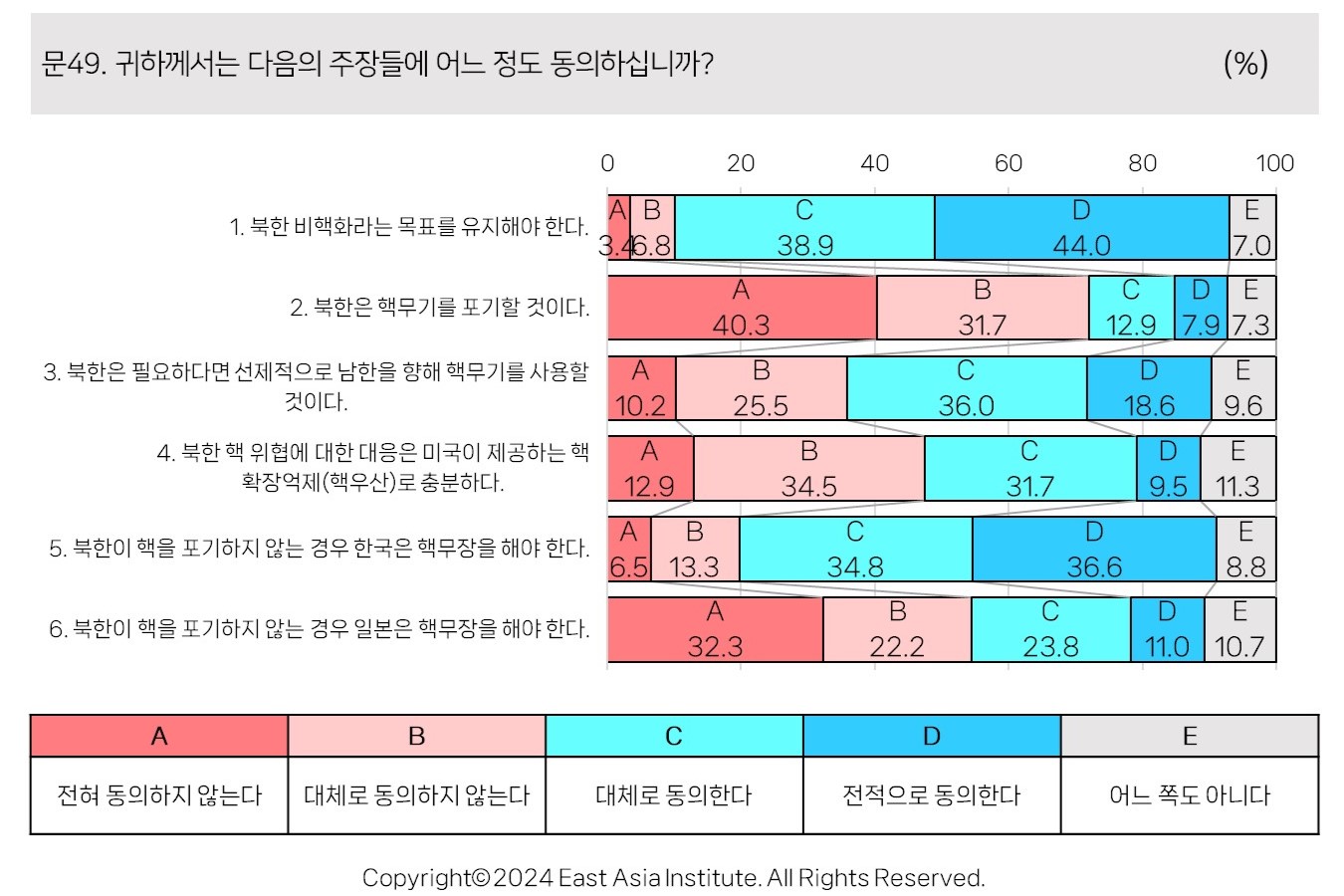

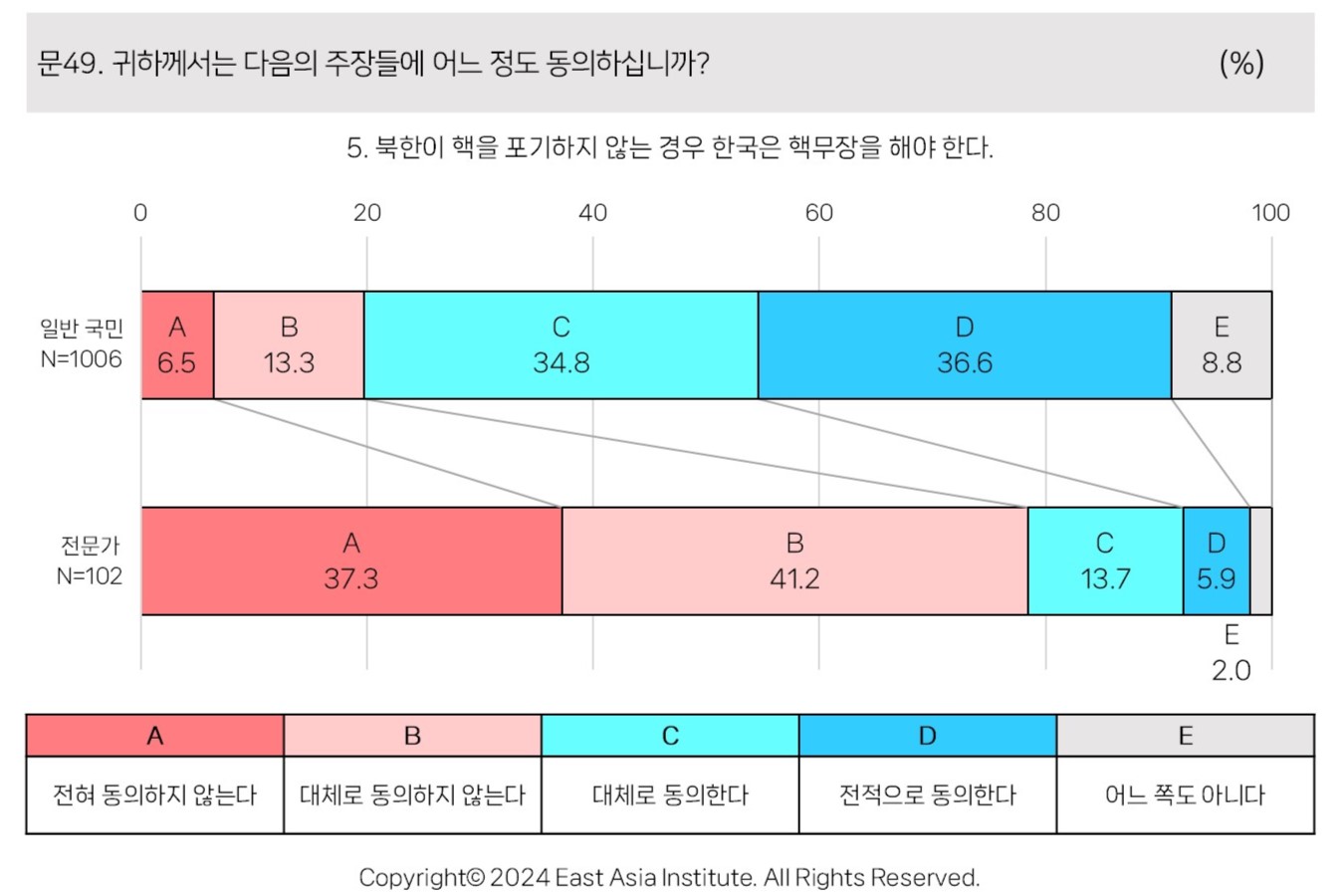

그런데 올해는 [그림 1]과 [그림 2]의 5번 질문에서 보듯, 핵무장에 대한 지지율이 71.4%(“북한이 핵을 포기하지 않는 경우, 한국은 핵무장을 해야 한다”라는 주장에 대체로 동의 34.8%, 전적으로 동의 36.6%)로 급등하였다. 이것이 올해의 특별한 현상인지, 또는 계속 이어질 패턴일지는 이후 여론조사 결과 추이를 주의 깊게 살펴보아야 하겠지만, 이번 조사 결과는 2023년이 도리어 2018년 ‘평창의 봄’처럼 한국인의 핵무장 지지 여론의 예외적 시기로 기록될 가능성을 암시한다. 2023년에는 응답자 과반(57.7%)이 “워싱턴 선언으로 인해 한국의 안보 우려가 해소되었다”라는 의견에 동의하였고, 그 결과 [그림 1]에서 보듯 한국의 자체 핵무장에 찬성하는 응답자 비율이 2022년 대비 11.1%포인트 감소한 바 있다(손열, 김양규, 박한수 2023, 13).

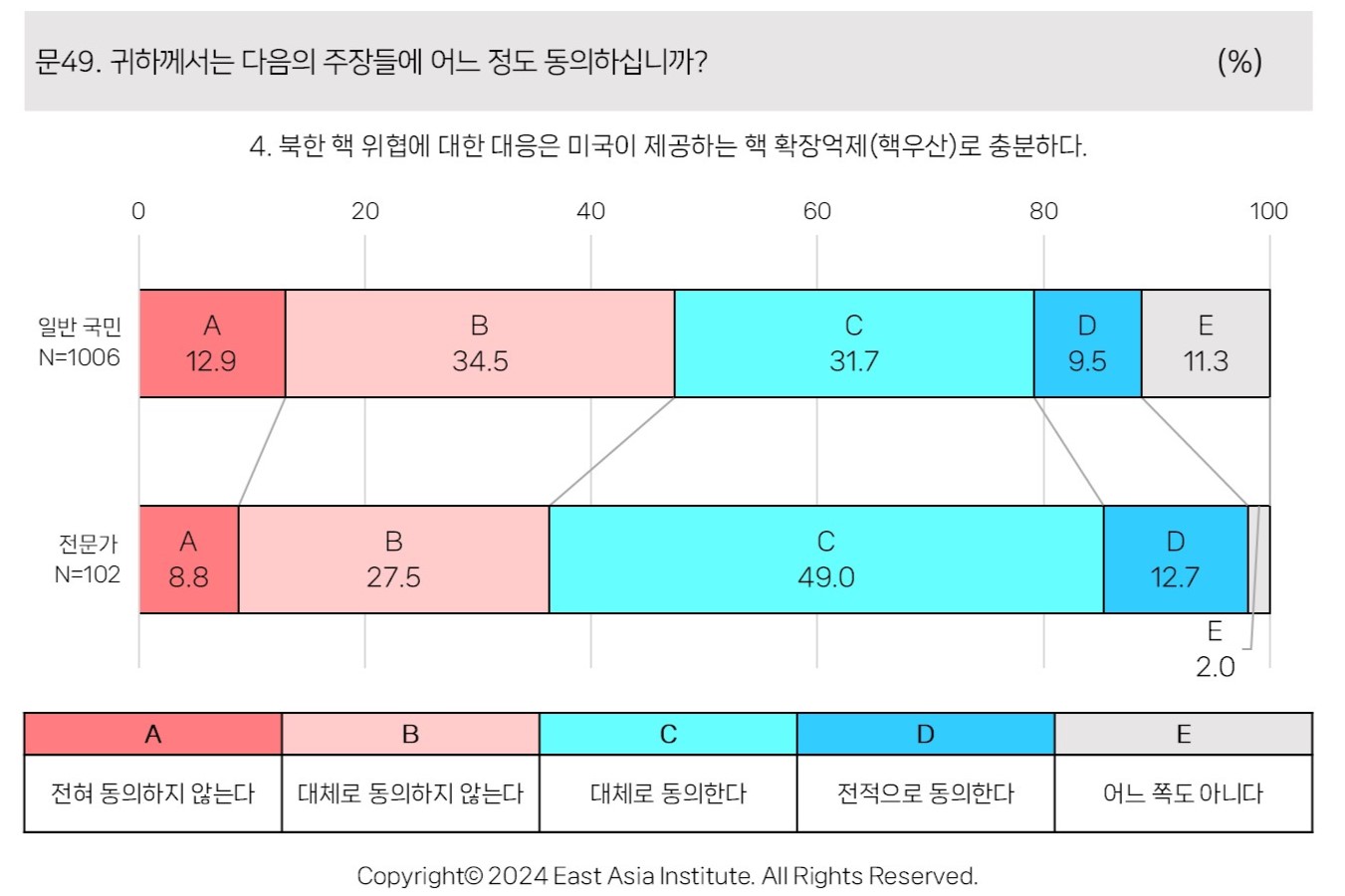

[그림 2] 북핵 및 대응 관련 주장 동의 정도

2024년 조사에서 한국인의 핵무장 지지율이 반등한 이유는 무엇일까? 본 이슈브리핑은 핵 확산에 관한 기존 연구들이 제시하는 위협인식, 한미동맹(미국 확장억제의 신뢰성), 국내정치 및 이념성향 등 변수들을 중심으로 2024년 한국인의 핵무장 지지율에 통계적으로 유의미한 영향을 미친 변수들을 살펴보고 그 함의를 논하고자 한다.

Ⅱ. 핵무장 지지에 영향을 미치는 변수: 위협인식, 동맹 신뢰성, 국내정치

핵확산(nuclear proliferation)에 관한 선행연구에 따르면, 국가들이 핵무장 지지 여론 증대에 기여하는 요인들로는 (잠재적) 적국의 군사력 증진에 따른 안보 위협 증대(Bett 1993; Cirincione 2007; Dalton et al., 2022; Lee 2023), 동맹국이 제공하는 안전 보장의 신뢰도 약화(Kroenig 2009; Bleek 2010; Reiter 2014; Ko 2019), 핵무기가 부여하는 국제사회 내 위상 증대 및 강대국 지위 인식(Epstein 1977), 핵무장을 지지하는 국내 정치 세력(보수 정당) 또는 여론(Solingen 2009; Charnysh 2014; Berger 2014) 등이 있다. 반대로 핵무장 지지 여론을 약화시킬 수 있는 변수들로는 핵무장의 높은 경제적∙인적 비용(Son and Park 2023)과 동맹국이 제공하는 안전 보장의 신뢰도 강화(Jo and Gartzke 2007) 등이 있다.

이처럼 핵무장 지지 여론에 기여하는 변수들에 대해서는 상당히 축적된 연구 성과들이 있다. 물론, 전통적으로 동맹국이 제공하는 안전 보장 혹은 확장억제(extended deterrence)의 신뢰도가 높을수록 해당 국가의 핵무장에 대한 열망이 줄어든다는 보고(Jo and Gartzke 2007)와 높은 확장억제 신뢰도가 도리어 “연루에 대한 공포(fear of entrapment)”를 자극함에 따라 외교정책 독립성을 제고해야 한다는 필요성을 느껴 핵무장을 더 강하게 지지하게 된다는 보고(Sukin 2020)에서 보듯, 동일한 변수의 효과에 대해 상반된 연구 결과를 제시하는 한계를 보이기도 한다.

그러나 대부분의 연구에서 공통적으로 지적하는 변수들을 중심으로 생각할 때, (1) 북한이 제기하는 핵 위협의 크기를 심각하게 인지할수록, (2) 미국이 제공하는 확장억제가 북한 핵 위협 대응에 충분하지 않다고 생각할수록, (3) 보수정당을 지지할수록 자체 핵무장에 대한 지지율이 높아질 것으로 예측할 수 있다. 따라서 상기 변수들을 중심으로 2024년 핵무장 지지 여론이 2022년 수준으로 회복된 원인을 살펴볼 필요가 있다.

Ⅲ. 조사 개요 및 분석 결과: 2024 한국의 핵무장 지지 여론

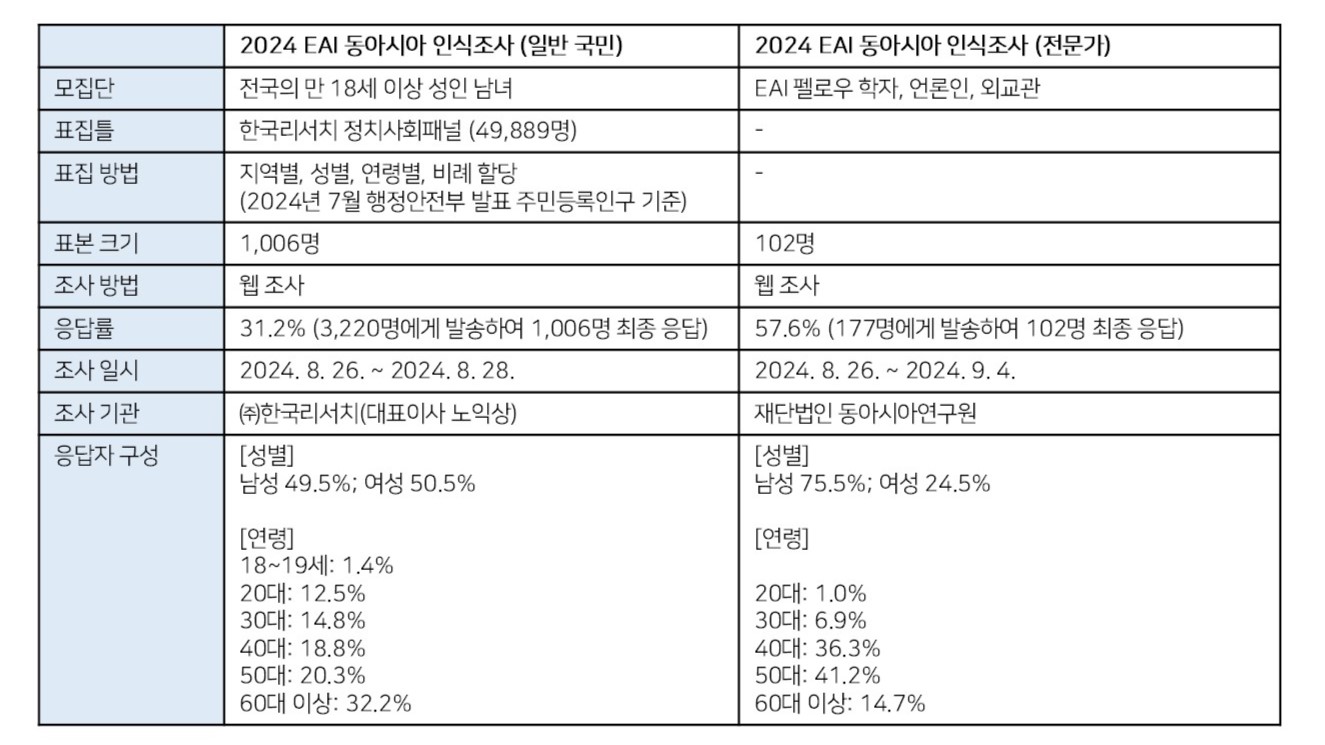

EAI는 2013년부터 매년 한국 국민들의 대미, 대일, 대중, 대북 인식을 파악하기 위한 여론조사를 실시해 왔고 올해에는 2024년 8월 26-29일 한국 국민 및 관련 분야 전문가를 대상으로 온라인 조사를 실시하였다. 국민 여론조사는 2024년 7월 행정안전부 발표 주민등록인구 기준으로 지역별, 성별, 연령별 비례 할당한 패널 1,006명으로 웹 조사 방식으로 실시하였다. 조사 방식 및 응답자 구성은 [표 1]과 같다. 전문가 조사는 국제문제를 전문적으로 다루는 연구자, 언론인, 정부 및 공공기관 종사자 102명을 대상으로 실시하였다.

[표 1] EAI 동아시아인식조사 개요

2024년 한국인의 핵무장 지지 여론에 영향을 미친 변수들을 파악하기 위해서 순서형 로지스틱스 회귀분석을 실시하였다. 한국의 자체 핵무장 지지도는 5점 척도(“전적으로 동의한다,” “대체로 동의한다,” “어느 쪽도 아니다,” “대체로 동의하지 않는다,” “전혀 동의하지 않는다”)로 측정하였다. 설명변수로는 앞서 논의한 것처럼, ‘북한이 제기하는 안보위협 수준’과 ‘미국 확장억제의 신뢰도’를 현재와 미래로 나누어 측정한 값을 모델에 포함시켰다. 아울러 ‘특정 정당 지지 여부’를 이항변수로 재코딩하여 핵무장 지지 이슈가 당파적 문제인지 또는 ‘정치이념’의 영향을 더 많이 받는 문제인지 살펴보았다. 끝으로 통제변수로 세대와 성별 변수를 추가하여 해당 변수들의 중요성을 검증하였다. 통계분석 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 한국의 자체 핵무장 지지

| 모델 1 (안보위협 변수) |

모델 2 (안보위협, 동맹 변수) |

모델 3 (안보위협, 동맹, 국내정치 변수) |

모델 4 (전체) |

|

|---|---|---|---|---|

| 북한 핵 선제공격 가능성 | 0.520*** (9.93) |

0.507*** (9.67) |

0.482*** (9.09) |

0.485*** (9.09) |

| 북한 핵 포기 가능성 | -0.156** (-3.23) |

-0.0876 (-1.65) |

-0.0512 (-0.95) |

-0.0369 (-0.68) |

| 10년 후 한반도 정세 | 0.102 (1.44) |

0.0983 (1.38) |

0.0806 (1.11) |

0.0353 (0.48) |

| 미 확장억제 충분성 | -0.174** (-3.09) |

-0.189*** (-3.33) |

-0.204*** (-3.58) |

|

| 한미관계 미래전망 | 0.183* (2.20) |

0.0954 (1.12) |

0.0569 (0.66) |

|

| 더불어민주당 지지 | -0.351* (-2.12) |

-0.276 (-1.61) |

||

| 국민의힘 지지 | 0.622*** (3.63) |

0.241 (1.28) |

||

| 조국혁신당 지지 | -0.251 (-0.97) |

-0.348 (-1.32) |

||

| 개혁신당 지지 | -0.0403 (-0.13) |

-0.236 (-0.74) |

||

| 이념 | 0.323** (3.26) |

|||

| 세대 | 0.121** (2.82) |

|||

| 성별 | 0.333* (2.54) |

|||

| cut1 | -2.459*** (-17.45) |

-2.508*** (-17.55) |

-2.563*** (-14.69) |

-1.986*** (-8.19) |

| cut2 | -1.153*** (-11.98) |

-1.193*** (-12.13) |

-1.222*** (-8.85) |

-0.630** (-2.86) |

| cut3 | -0.789*** (-8.69) |

-0.824*** (-8.88) |

-0.843*** (-6.29) |

-0.242 (-1.11) |

| cut4 | 0.873*** (9.42) |

0.857*** (9.13) |

0.888*** (6.53) |

1.530*** (6.75) |

| N | 874 | 874 | 874 | 874 |

t statistics in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

첫째, 2024년 한국에서 자체 핵무장이 필요하다는 인식을 가진 사람들(“전적으로 동의한다” 또는 “대체로 동의한다”라고 응답한 전체 응답자의 71.37%)의 인식에 가장 일관된 영향을 미치는 것은 ‘북한의 핵 선제공격 가능성’과 ‘미국이 제공하는 확장억제의 충분성’에 대한 인식이다. 특히 북한 핵 선제공격 가능성은 가장 높은 t-값을 보여 그 영향력을 기각하기 가장 어려운 변수로 나타났다. 회귀계수의 값을 고려했을 때, 북한 핵 선제공격 가능성이 높다고 생각할수록 핵무장을 더욱 강하게 지지하는 양의 상관관계가, 미국 확장억제가 북핵 위협을 대응하기에 충분하다고 인식할수록 핵무장을 더욱 강하게 반대하는 음의 상관관계가 나타났다.

둘째, 회귀분석 결과 미래 북한의 위협에 대한 우려(향후 북한의 핵 포기 가능성)나 한미동맹의 미래(한미관계 미래 전망)에 대한 인식 변수는 모델1이나 2에서는 통계적 유의미성을 보이나, 다른 변수들이 포함된 모델들(모델 3와 4)에서는 그 유의미성을 상실하였다. 이는 2024년 한국인의 핵무장 지지 여론을 견인하는 주요 변수가 ‘현재 북핵 위협의 크기’와 ‘현 시점에서 미국이 제공하는 확장억제’에 대한 인식이고 미래에 대한 우려가 아니라는 점을 유추할 수 있게 한다.

셋째, 핵무장 이슈가 정치적 당파성의 지배를 받는 이슈인지 살펴보면, 모델 3에서 보듯 더불어민주당을 지지할수록 핵무장 지지율이 낮아지고, 국민의힘을 지지할수록 자체 핵무장을 더욱 강하게 지지하는 패턴을 보인다. 그러나 흥미롭게도 정치이념 변수가 모델에 포함되면(모델 4) 특정 정당을 지지하는 문제는 통계적 유의미성을 상실한다. 이는 핵무장 문제가 당파적 이슈라기보다는 정치 이념의 영향을 더욱 강하게 받는 이슈라는 점을 확인시켜 준다. 넷째, 정치이념이 보수적일수록, 나이가 많을수록, 남성일수록 핵무장을 지지하는 패턴이 확인된다. 이는 기존 여러 연구 결과와 일치한다.

정리하자면, 2023년 일시적으로 낮아졌던 핵무장에 대한 여론의 지지가 2024년 다시 급등한 것의 주요 원인은 (1) 전쟁 초기부터 전술핵을 사용한다는 공세적 핵교리 및 “대한민국 궤멸” 발언 등으로 북한이 제기하는 핵 위협이 2024년 들어 크게 증가한 점과 (2) 미국이 제공하는 핵우산의 신뢰성에 대한 국민들의 의구심이 높아진 점에서 찾을 수 있다. 특별히 이러한 여론의 변화가 2023년 워싱턴 선언 이후 켄터키함의 부산항 방문, 전략폭격기 한반도 착륙 등 미국의 확장억제 신뢰성을 가시적으로 보여주는 조치를 시행하고, 일련의 핵협의그룹(Nuclear Consultative Group: NCG) 회의를 통해 한국의 재래식 능력과 미국 핵능력을 통합하는 핵∙재래식 통합(Conventional Nuclear Integration: CNI) 조치들을 협의하는 중에 나타났다는 점을 심각하게 받아들일 필요가 있다. 즉, 기존과 확연히 구분되는 한미 당국의 다양한 노력에도 불구하고, 일반 대중의 시각에서는 증대된 북한 핵 위협에 비해 미국의 확장억제 조치는 불충분하다는 의구심이 강하게 작동하고 있는 것이다.

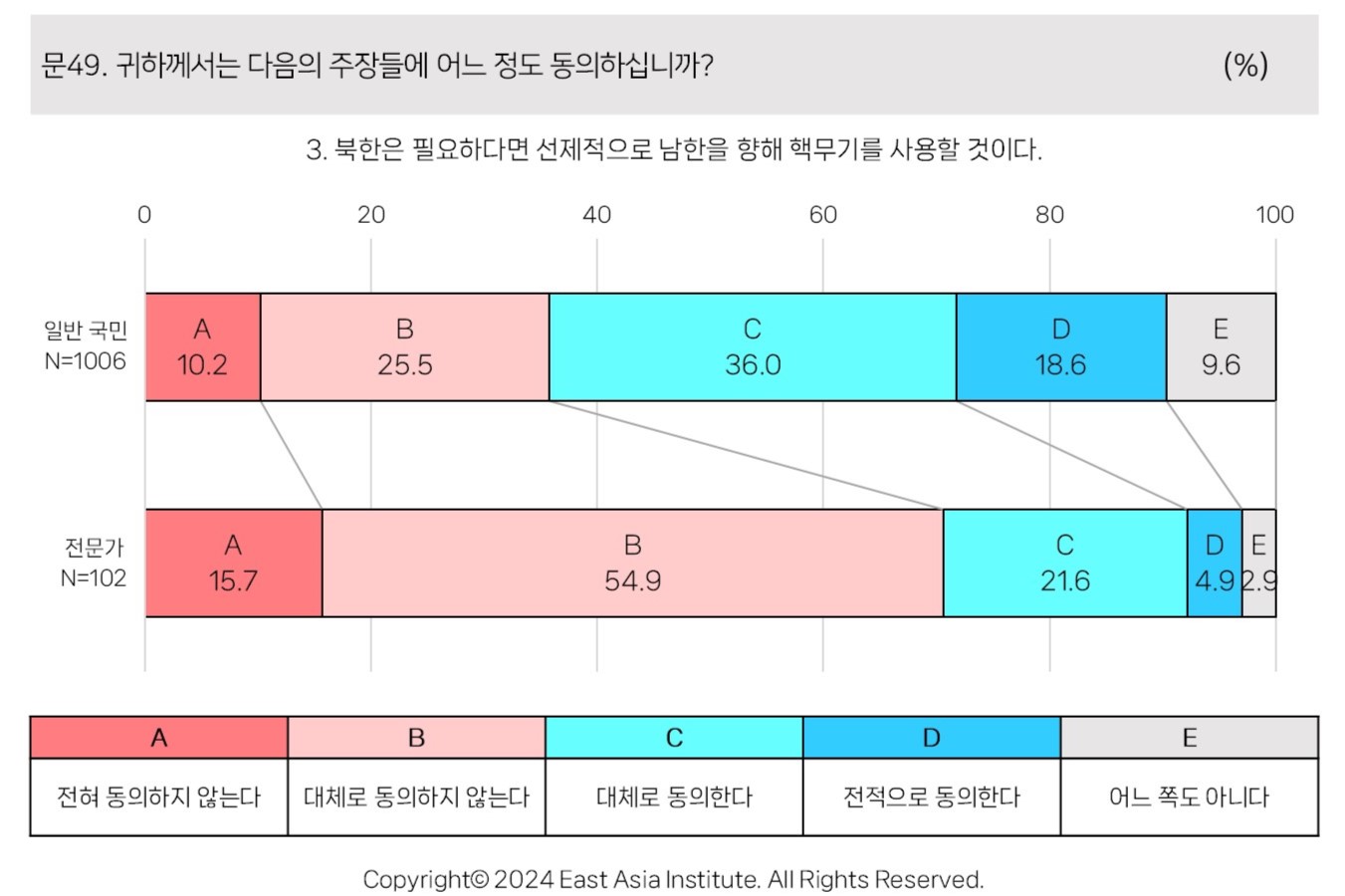

관련 분야 전문가들의 인식은 어떠할까? 통계분석을 통해 드러나는 북한의 핵 선제공격 가능성과 미국의 확장억제 신뢰성 문제에 대한 전문가들의 인식은 일반 여론과 상당히 큰 차이를 보인다. [그림 3]에서 보듯, 일반 국민들이 북한의 핵 선제공격 가능성을 무겁게 받아들이고 있는 반면(54.6% 응답자가 가능성 긍정), 전문가 다수는 그럴 가능성이 낮다고 본다(70.6% 응답자가 가능성 부정). 미국이 제공하는 핵 확장억제가 북한의 위협에 대응하는 데 충분한지를 묻는 질문([그림 4])에 대해서도 일반 여론은 부정적인 인식(47.4%)이 긍정적인 인식(41.2%)를 앞선 반면, 전문가들은 압도적으로 긍정적인 인식이 더 높았다(61.7% 긍정, 36.3% 부정).

[그림 3] 북한의 핵 선제공격 가능성

[그림 4] 미국이 제공하는 확장억제의 충분성에 대한 인식

이러한 인식 차이는 결국 일반 여론의 다수가 핵무장을 지지(71.4%)하는 것과 달리, 전문가의 압도적 다수(78.5%)가 한국의 자체 핵무장을 지지하지 않는 결과로 귀결된다([그림 5]). 자체 핵무장 문제를 놓고 한국의 일반 대중과 전문가 사이 격차가 크게 벌어지는 것은 미국 전략국제문제연구소(Center for Strategic and International Studies: CSIS)의 연구를 통해서도 확인된 바 있다. 빅터 차(Victor Cha)는 이런 맥락에서 한국 여론의 높은 핵무장 지지도를 우려하기 보다는 NCG, 통합 조기경보체제 강화, 전략 자산의 한반도 전개 강화 등의 노력을 지속적으로 기울이는 한편, 미국 정부가 동맹 분담금 이슈 등을 부각시켜 한국에 제공하는 미국의 안보 공약을 약화시키는 듯한 발언과 행동을 자제할 것을 당부한다(Cha 2024, 17-18).

[그림 5] 한국 핵무장 필요성에 대한 인식: 일반 국민 vs. 전문가

Ⅳ. 정책적 함의

이상의 조사 및 분석 결과는 2024년 들어 핵무장에 대한 한국인들의 지지가 강화되고 있음을 보여주고 있지만, 핵무기 개발 문제에 대한 한국 정부의 공식입장은 “핵확산금지조약(Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT)상 의무에 대한 한국의 오랜 공약”의 “준수”에서 벗어나고 있지 않다(대한민국 대통령실 2023). 그럼에도 불구하고, 민주주의 정치 체제에서 10년 넘게 국민 과반의 지지를 받는 정책은 정부 당국자들에게 상당한 압력 요인으로 작용할 수밖에 없다. 특히 정부에 대한 지지율이 낮을 때, 이를 반등시키기 위해 여론의 높은 지지를 받는 정책을 카드로 활용하고자 하는 유혹을 받을 수 있다.

그러나 전문가들의 응답에서 확연하게 드러나는 것처럼, 핵무장은 국익 차원에서 한미동맹의 미래, 북한 비핵화, 한국 원자력의 지속적 발전, 환경오염 문제 등 여러 요소를 고려해 볼 때 종합적으로는 마이너스 요인으로 작용하는 측면이 크다. 무엇보다 핵무기는 개발된 지 70년이 넘은 오래된 무기체계이고, 최근 활발히 논의되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence: AI)의 군사적 이용이 가져오게 될 변화를 고려하였을 때 장기적으로 그 위상이 크게 감소할 가능성이 있다. 최소한 AI 기술과 통합된 형태로 핵 자산을 운영하는 국가와 그렇지 못한 국가 사이에서는 극복할 수 없는 간극이 생길 것으로 보이고, 전자가 후자에 대해 1차 공격능력을 획득하게 될 가능성도 배제하기 어렵다(김양규 2024, 12).

그렇다면 한국은 NPT 조약을 준수하면서도 심화되는 북핵 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 발굴하고 이를 적극적으로 국민들에게 알릴 필요가 있다. 그 과정에서 핵심적으로 고려해야 할 변수는 군사기술 차원에서 나타나고 있는 변화이다. 2023년 워싱턴 선언 이후 NCG를 포함하여 현 정부가 미국과 함께 추진하고 있는 확장억제 신뢰성 제고 방안들은 그 함의를 잘 이해하고 있는 전문가들 사이에서는 긍정적인 효과를 거두고 있으나, 일반 국민들에게는 의미 있는 변화를 일으키고 있다고 보기 어렵다. 그러므로 앞으로 한국 정부는 미국이 제공하는 핵우산 공약의 신뢰성을 높이기 위한 노력을 기울이는 것에 그쳐서는 안 되고, 핵무기의 대체재 역할을 할 가능성이 있는 미래 전략 자산을 파악하고 이를 발전시키기 위한 국가적 차원의 노력을 기울이면서 이 같은 정책 방향을 적극적으로 국민들에게 발신해야 한다. ■

참고 문헌

김양규. 2024. “군사도전①: 인공지능-핵무기 넥서스(AI-Nuclear Nexus)와 세계군사질서 전망.” 『AI와 신문명 표준 스페셜리포트』 동아시아연구원 (9월 6일). https://www.eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22706&board=kor_special (검색일: 2024. 10. 1.)

제임스 김, 강충구, 함건희. 2023. “변화하는 대북 인식: 북핵 위협 인식과 대응.” 아산정책연구원 (4월 6일). https://www.asaninst.org/wp-content/themes/twentythirteen/action/dl.php?id=87941 (검색일: 2024. 7. 30.)

대한민국 대통령실. 2023. “워싱턴 선언.” (4월 27일). https://www.president.go.kr/newsroom/press/C8pBYSLx (검색일: 2024. 7. 30.)

손열, 김양규, 박한수. 2023. “2023 한미동맹 국민인식 분석: 포괄적 동맹에 대한 기대와 우려.” 『EAI 이슈브리핑』 동아시아연구원 (9월 26일). https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22118&board=kor_issuebriefing (검색일: 2024. 7. 30.)

이상신, 민태은, 윤광일, 구본상. 2023. “KINU 통일의식조사 2023: 요약보고서.” 통일연구원 (6월 5일). https://www.kinu.or.kr/main/module/report/view.do?nav_code=mai1674786536&category=51&idx=114284 (검색일: 2024. 7. 30.)

Bleek, Phillipp C. 2010. “Why Do States Proliferate? Quantitative Analysis of the Exploration, Pursuit, and Acquisition of Nuclear Weapons.” In Forecasting Nuclear Proliferation in the 21st Century, Volume 1: The Role of Theory, ed. William C. Potter and Gaukhar Mukhatzhanova. Stanford: Stanford University Press.

Cha, Victor. 2024. “Breaking Bad: South Korea’s Nuclear Option.” CSIS Korea Program (April 29). https://www.csis.org/analysis/breaking-bad-south-koreas-nuclear-option (검색일: 2024. 7. 30.)

Charnysh, Volha. 2014. “Nuclear Proliferation: History and Lessons.” In Approaches to Peace: A Reader in Peace Studies, ed. David P. Barash, 109-117. Oxford University Press.

Cirincione, Joseph. 2007. Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons. New York: Columbia University Press.

Dalton, Toby, Karl Friedhoff, and Lami Kim. 2022. “Thinking Nuclear: South Korean Attitudes on Nuclear Weapons.” The Chicago Council on Global Affairs, Lester Crown Center on US Foreign Policy, Carnegie Endowment for International Peace (February 21). https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/thinking-nuclear-south-korean-attitudes-nuclear-weapons (accessed on November 20, 2023)

Jo, Dong-Joon, and Erik Gartzke. 2007. “Determinants of Nuclear Weapons Proliferation.” Journal of Conflict Resolution 51, 2: 167–194.

Krieger, David and Angela MaCracken. 2014. “Ten Nuclear Myths.” In Approaches to Peace: A Reader in Peace Studies, ed. David P. Barash, 100-103. Oxford University Press.

Lee, Kyung Suk. 2024. “South Korean Cost Sensitivity and Support for Nuclear Weapons.” International Interactions (May 19).

Kroenig, Matthew. 2009. “Importing the Bomb: Sensitive Nuclear Assistance and Nuclear Proliferation.” Journal of Conflict Resolution 53, 2: 161–180.

______. 2010. Importing the Bomb: Technology Transfer and the Spread of Nuclear Weapons. Ithaca: Cornell University Press.

Narang, Vipin. 2022. Seeking the Bomb: Strategies of Nuclear Proliferation. Princeton: Princeton University Press.

Sagan, Scott D. 1996-1997. “Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb.” International Security 21, 3 (Winter): 54-86.

Singh, Sonali, and Christopher R. Way. 2004. “The Correlates of Nuclear Proliferation: A Quantitative Test.” Journal of Conflict Resolution 48, 6: 859-885.

Snyder, Glenn H. 1997. Alliance Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Sukin, Lauren. 2020. “Credible Nuclear Security Commitments Can Backfire: Explaining Domestic Support for Nuclear Weapons Acquisition in South Korea.” Journal of Conflict Resolution 64, 6: 1011-1042.

■ 김양규_동아시아연구원 수석연구원, 서울대학교 정치외교학부 강사.

■ 담당 및 편집: 박한수_EAI 연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 204) | hspark@eai.or.kr