연구센터

북한 바로 읽기

[Global NK 논평] 한미 전시작전통제권 전환: 결기와 추진전략

- 2025-04-28

- 정경영

ISBN 979-11-6617-911-2 95340

■ Global NK Zoom&Connect 원문으로 바로가기

초록

군은 최악의 사태를 예측하여 대비해야 한다. 동북아에서 발생할 수 있는 중국의 타이완 침공과 북한의 선제공격에 의한 동시 전쟁 시나리오를 고찰하면서 한국군 주도의 전쟁수행체제를 모색하고자 한다.

한미 양국군은 양국 정부의 합의에 의거하여(U.S. Department of Defense and ROK Ministry of National Defense 2018) 전작권 전환을 위해 한국군 대장을 사령관으로 미군 대장을 부사령관으로 임명하는 미래 연합사로 재편 중이다. 트럼프 2기 정부가 출범하면서 전작권 전환이 급물살을 탈 전망이다. 미 국방부의 「잠정국가방위전략지침」과 콜비 (Elbridge Colby) 국방부 정책차관의 발언을 통해서 트럼프 정부의 한국군으로의 전작권 전환 의지를 읽을 수 있다(Washington Post 2025).

전쟁에 대비하기 위해 전작권 전환을 추진하는 것은 국가사활이 걸린 문제로서 국민적 결기가 요구된다.

전시 작전통제권 전환을 위해 국민, 정부, 군, 동맹 차원에서 총체적인 준비가 필요하다. 국민은 동맹에 과도하게 의존하는 안보로부터 우리가 주도적으로 이 나라를 지킨다는 자주국방과 자유민주주의를 수호하는 가치안보로 무장해야 한다. 정부는 국가안보회의 기능을 강화하고 전쟁지도체제를 구축해야 한다. 한국군은 합동군사령부를 창설, 전·평시 지휘체제를 일원화하고, 전쟁지휘, 전략기획, 정보판단, 작전계획, 작전 지속 등 전쟁수행능력을 배양하면서 전략과 전술에 능란한 강군을 육성해야 한다. 동맹국과 협의하여 한국 합참, 유엔사, 연합사, 주한미군사의 상호관계와 역할을 정립해야 한다. 한미 합참의장으로 구성된 군사위원회는 연합사에 전략지시와 작전지침을 하달하고, 한국 합참은 전비태세와 국지도발작전을 지휘하며. 유엔사는 정전협정을 관리하고 유사시 회원국의 전력 제공을 한다. 연합사는 작전계획을 발전시키고 연합연습을 주관하며 전시에는 주한미군과 미증원전력을 작전통제하고 유엔사의 전투부대를 전술통제하여 전쟁을 지휘한다. 주한미군은 연합전비태세를 유지하고, 유사시 연합사령관 작전통제하에 전시 임무를 수행한다.

동북아 지역내 도전, 도발, 위협시 공동대응을 위해 한국 합참과 미 인도태평양사령부, 일본 통합작전사령부의 전략기획요원과 안보전문가로 편성한 한·미·일군사협력 TF 설치를 제안한다.

I. 서론

군은 평소부터 최악의 사태에 대비해 전쟁을 준비해야 한다. 동북아에서 발생할 수 있는 중국의 타이완 침공과 북한의 선제 공격에 의한 동시 전쟁 시나리오를 살펴보면서 한국군 주도의 전쟁수행체제의 필요성을 제기하고자 한다.

가상 시나리오: "중국인민해방군 창설 100주년이 되는 2027년, 중국은 해양패권 장악과 통일을 명분으로 타이완 침공을 감행하였다. 남북관계를 동족 관계가 아닌 교전 중인 적대 국가로 규정하고 있는 김정은은 이때를 틈타 한국을 점령하기 위해 전면적인 무력 남침을 개시하였다. 타이완과 한반도 2개 지역에 동시전쟁 발발이다. 미국은 주한미군 전력의 일부를 포함한 미군 전력을 타이완 전쟁에 집중적으로 투입하였고, 일본도 타이완 전쟁을 지원하여, 한국은 주도적으로 북한의 침공에 맞서 싸우고 있다(Chung and Zmire 2024)."

북한은 2023년 12월 당 전원회의에서 적대적 두 국가론을 주장하였다(<조선중앙통신> 2023/12/31). 북한 주민들에게까지 영토완정을 위한 대사변을 독려하면서 전술핵 부대를 운용, 한국 점령을 위한 전군 지휘관 기동훈련을 하고 있다(<중앙일보> 2024/4/23.

북한에서 발사한 미사일이 동·서해, 일본 열도 넘어 낙하한다. 발사 지점을 축으로 탄착지점에서 발사된 미사일들의 방향을 틀면 전략 표적인 용산 대통령실과 국방부 합참, 오산, 평택, 계룡대는 물론 한반도 전구에 전개토록 되어 있는 미군의 발진기지인 일본 요코스카, 가데나, 사세보, 오끼나와 등 미 해공군기지는 물론 괌, 하와이를 정확히 지향하고 있다. 마치 전면전을 상정한 예행연습을 하는 것처럼 보인다.

한편 타이완 통일을 위해서 무력 사용을 배제하지 않겠다고 선언한 중국은 2024년 5월 23일 라이칭더 대만 총통 취임을 즈음하여 타이완을 에워싸는 포위훈련을 감행했다. 또한 2024년 10월 14일부터 16일에도 라이칭더 대만 총통의 건국기념일 연설에서 나온 양국론[1]을 문제 삼아 항공모함과 수백대의 전투기를 동원하여 대규모 대만 포위 무력시위를 하였다(<경향신문> 2024). 2025년 4월 1일 중국은 대만을 포위하는 형태의 육·해·공군·로켓군 합동 훈련에 돌입했다. 중국인민해방군 동부전구 대변인은 "대만 독립 분열 세력에 대한 엄중한 경고이자 강력한 억제"라며 "국가 주권과 조국 통일을 수호하기 위한 정당하고 필요한 행동"이라고 주장한다(<노컷뉴스> 2025).

시진핑과 김정은이 야합해 타이완과 한반도에 동시 전쟁을 일으킬 가능성을 배제할 수 없다. 2개 지역 동시 전쟁이 발발한다면, 미국은 주일미군 전력과 괌도의 전력은 물론 주한미군 전력까지도 타이완 전쟁에 투입하게 될 것이며, 한국은 독자적으로 방어할 수밖에 없을 것이라고 미국의 안보전문가들은 이야기한다(

또한 북러 간 포괄적 전략동반자 조약에 의거 러시아는 블라디보스톡 태평양함대 전력을 동해와 남해에 투입하고 하바롭스크 동부군관구사령부의 지상군 전력도 개입할 수 있을 것이다. 반면 한국군은 동맹국의 지원이 없는 최악의 상황에서 독자적으로 북·중·러 침략군과 전쟁을 수행할 수밖에 없을 것이다.

과연 한국은 이러한 최악의 상황에 직면했을 때 이들과 맞서 승리할 수 있는 태세가 되어 있는가? 이러한 전략 인식과 문제의식을 갖고 전작권 전환이 왜 절박한가를 논의하고자 한다. 이어서 전작권 전환의 목적과 의의를 고찰한 후에 국민, 정부, 군, 동맹차원에서 전작권 전환 추진 전략을 모색하고자 한다. 마지막으로 정책제안과 함께 전작권 전환 이후의 모습에 대해 조망하고자 한다.

II. 미군 주도의 한미연합방위체제와 북한의 오만한 대남 인식

한미상호방위조약에 따라 수립된 한미동맹과 한미연합방위체제는 지난 70년에 걸쳐서 한반도에서 전쟁을 억제하는 데 결정적으로 기여하였다. 하지만 북한의 끊임없는 국지도발을 억제하는 데는 실패하였다. 북한은 정전 이후 침투 2,002건, 국지도발 1,119건 등 도합 3,121건의 정전협정을 위반하는 대남 도발을 감행했다(대한민국 국방부 2022). 1968년 1·21 청와대 기습사건, 프에블로호 납치 및 삼척·울진 무장공비 침투, 1976년 판문점 도끼만행, 1983년 아웅산 묘소 폭탄 테러, 1987년 대한항공 858편 폭파, 1996년 강릉 무장공비를 침투시켰다. 2010년 3월 26일 백령도 영해에서 경비 임무를 수행하던 초계함 천안함이 북한군 어뢰 공격으로 피격되어 46명이 전사하는 상황에서도 제대로 응징보복을 하지 못하였다. 2010년 11월 23일 대낮에 연평도에 수백발의 포격으로 우리의 영토가 유린되었는데도 유엔사 정전 시 교전규칙에 얽매여 우리군은 K9포로만 대응하고 출격했던 KF-16이나 F-15K전투기가 응징보복을 못하고 회항하였다. 북한군은 지난 해 5월 24일부터 11월 28일까지 6개월에 걸쳐 8,870개의 오물풍선으로 집성된 풍선을 3,097차례에 걸쳐서 한국의 고가치 표적들을 대상으로 무자비하게 살포하였다(Cha and Lim 2024). 이는 분명히 생화학전을 감행하기 위한 제원산출 목적이었다고 판단된다.

왜 우리 군은 이러한 도발에 대해 무자비하고 즉각적으로 응징하여 더 이상 무력도발을 하지 못하도록 할 수 없을까? 왜 계속 당하고만 있는가? 왜 이렇게 되었을까? 정전협정을 지키기 위해 유엔사의 교전규칙에 따라 도발 무기체계에 상응하는 무기로만 대응해야 한다는 비례성의 원칙과 치사율이 높은 무기로 도발해 올 경우 대응 사격 승인 권한이 상향되어 실기(失機)함에 따라 제대로 된 응징보복을 할 수 없었기 때문이다(

평시에는 한국군 합참의장이 작전통제권을 행사하나 방어준비태세(DEFCON, Defense Condition)가 격상되면 한국군은 한미연합사령관의 작전통제를 받는다. 전·평시 이원화된 지휘구조로 인해 군사력 운용이 제한 받게 된다.

1994년 12월 1일 평시작전통제권이 한국 합참으로 이양되었으나 한미연합사령관은 조기경보 및 위기관리, 연합작전계획 발전 및 연합훈련, 교리발전, 상호운용성 등 연합권한위임사항(CODA, Combined Delegation Authority)을 행사한다. 한국군은 경계작전, 부대관리, 교육훈련, 재난구조작전을 실시한다. 한미연합사령관이 한국군이 수행할 기본 권한을 행사하는 상황이다.

2000년 9월 25-26일 제주도에서 개최된 남북국방장관회담에서 북한 인민무력부장 김일철은 주장한다. "남북 간 아무리 군사문제를 논의해도 주인인 미국이 이를 틀어버리면 소용없다. 남조선은 주권도 없는 군대이므로 군사문제는 북미 간에 논의해야 한다"고 하면서 한국을 무시하고 미국과 직거래하고자 한다(문성묵 2018).

김정은은 2019년 8월 7일 트럼프 미 대통령에게 보낸 편지에서 “남조선군대는 조선인민군대가 상대할 대상이 못된다(South Korea forces are matchless with DPRK People’s Army)” 는 오만한 인식을 보여 주었다(Woodward 2020).

전작권이 전환되는 순간, 국군은 전·평시 지휘체제가 일원화되어, 군사력 운용 권한을 회복하게 될 것이며, 국군은 북한 도발에 대해 과감하고도 즉각적으로 도발 원점은 물론, 지휘 지원시설까지 단호하게 응징보복할 것이다. 또한 북한이 침략을 감행한다면 한국군 주도로 무자비하게 조기에 반격하여 전쟁에서 승리할 수 있을 것이다.

III. 한국군으로의 전작권 전환 당위성과 결기

1. 전작권 전환의 당위성

한미는 한국군 대장을 사령관으로 미군 대장을 부사령관으로 하는 미래 연합사 지휘구조 재편을 통해서 이루어지는 전작권 전환을 추진하고 있다. 그러나 현재의 미군 주도의 연합방위체제는 군사력을 운용할 수 있는 권한이 제한을 받고 있다. 국토를 지키고 국민의 생명을 보호하는 것은 군사력 운용을 통해서 가능하다.

타이완과 한반도 전쟁이 동시에 발생했을 때 한반도 전구작전을 미국이 주도하는 현 연합사 체제는 많은 문제점이 예상된다. 전쟁은 무기만 가지고 싸우는 것이 아니다. 전쟁의 목표가 무엇이며, 적의 전략전술을 꿰뚫고 있어야 하고, 적의 강약점을 파악해야 한다. 또한 작전지역에 정통해야 하며 적을 무력화시킬 수 있는 고도의 작전술을 발휘하면서 동맹군의 인적·물적 동원에 의한 재편성 등 한미연합군의 전력을 운용할 수 있는 감각이 있어야 한다.

그런데 부임한지 1-2년밖에 안되었을 연합사령관이 상당수 미군 전력이 타이완전쟁에 투입되고 주력이 한국군인 연합사를 제대로 지휘할 수 있을까?

2. 미군의 외국군 작통 사례가 없다는 퍼싱 원칙의 오류

미군은 한 번도 외국군의 작전통제를 받은 사례가 없다는 ‘퍼싱원칙’을 내세워 한국군 통제를 받는 전작권 전환을 추진하지 않을 것이라고 주장한다. 이는 2018년 10월 31일 한미 국방부장관 간에 합의한 “전작권 전환에 따른 한미연합지침”(U.S. Embassy Seoul 2018)에 따라 한국군 대장이 지휘하는 미래연합사를 추진하기로 한 사실을 수용하기 어렵다는 시각이다(정경영 2023).

미군이 외국군 사령관의 작전통제를 받은 사례가 없었다는 것은 다음과 같은 세 가지 사례에서 오류이다(정경영 2017). 첫째 사례는 제1차 세계대전 중 1918년 후반기에 프랑스 에느-마른 전투에서 퍼싱(John J. Pershing) 미군사령관이 이끄는 120만 명의 미군병력과 상대적으로 미군보다 규모가 적은 뻬뗑(Petain)이 이끄는 프랑스군, 헤이그(Douglas Haig) 원수가 이끄는 영국군으로 구성된 연합군이 참전하여 독일의 루덴도르프(Erich Friedrich Ludendorff) 장군이 지휘하는 독일군과 맞서 싸웠다. 이 때 프랑스의 포시(Ferdinand Foch) 원수가 연합군사령관으로 미국, 영국, 프랑스군을 작전통제하여 1차 대전을 승리로 이끌었다(육사 전사학과 2007; Liddel Hart 1991). 프랑스군대가 독일군 침공으로 심대한 전투력 손실로 미군이나 영국군 병력보다 소수였음에도 작전지역과 적에 대해서 정통한 프랑스군 사령관이 미군과 영국군을 작전통제하였던 것이다.

둘째 사례로 2005년 유엔에서 채택된 ‘자국민보호책임(R2P, Responsibility to Protect People)’에 의거하여, 유엔안보리에서 2011년 3월 19일 리비아 카다피에 대해 군사제재 결의안이 통과되어 미국을 포함한 나토군이 카다피 제거작전에 참가하게 되었다. 미군은 투입전력이 나토회원 참전국 전체 전력보다 3배 이상이었음에도 식민지 통치를 했던 현지사정에 밝은 이태리 사령관에게 작전통제권을 위임, 작전을 실시하여 2011년 10월 20일 카다피 제거작전을 성공적으로 종료하였다.

셋째, 2007 을지프리덤가디언(UFG, Ulchi Freedom Guardian) 연습 2부 작전시 벨(B. B. Bell) 연합사 사령관은 김병관 연합사 부사령관에게 사령관 권한을 위임, 연습을 지휘토록 하였으며 그 결과, 2006 UFG 연습 시 Bell 연합사령관이 지휘했을 때 보다 훨씬 작전을 잘한 것으로 평가받은 사례가 있다(김병관 2007).

한편 전쟁 경험도 없는 한국군 장군 지휘를 어떻게 미군이 받을 수 있을 것인가에 대한 의문에 대해 브룩스(Vincent K. Brooks) 전 주한미군사령관은 2018년 2월 14일 미하원 군사위원회의 증언을 통해, "미군 장군이 미래 연합사령부의 부사령관의 역할로 조정되나 여전히 유엔군사령관과 주한미군사령관 직위가 존속되며, 주한미군은 미 국가통수권하에 있게 된다"고 발언하였다(Brooks 2018). 또한 에이브럼스(Robert B. Abrams) 전 연합사령관도 2020년 7월 1일 한미동맹재단이 주최한 포럼 기조연설에서 "미국은 한국군 대장이 연합사를 지휘하게 되는 동맹계획의 성공적인 시행을 위해 확고부동한 의지"가 있음을 천명하였다(The Korea Herald 2019). 연합사의 지휘구조 조정과 한국군에게 작전통제권을 전환하는 것에 대해 미국 정부의 분명한 의지를 밝힌 것이다(Chung 2021; Nishizuka 2018).

3. 결기어린 전작권 전환

한편, 핵을 보유한 북한군을 우리 군이 상대할 수 있을까? 모든 국가 역량을 128만 대군의 군사력 증강에 집중해온 북한군을 우리가 어떻게 이길 수 있을까?

전시작전통제권을 우리가 행사하는 것에 대해서 알레르기 반응을 보이고 있다. 6·25전쟁 개전 초 맥아더 유엔군사령관에게 국군 작전지휘권을 이양한 이후, 우리는 70년 이상 한번도 작전통제권을 우리가 행사해 본 적이 없어서 작전통제권을 회복하는 것에 대해 불안해 할 수도 있을 것이다. 우리군이 아닌 외국군사령관이 작전통제권을 행사하는 것에 이상하게 생각하지 않고 있는 전형적 경로의존성(path dependence)이다. 심지어 전작권이 넘어오면 주한미군이 철수할 명분을 주게 될 것이고, 한미동맹이 와해되는 것이 아니냐고 우려한다.

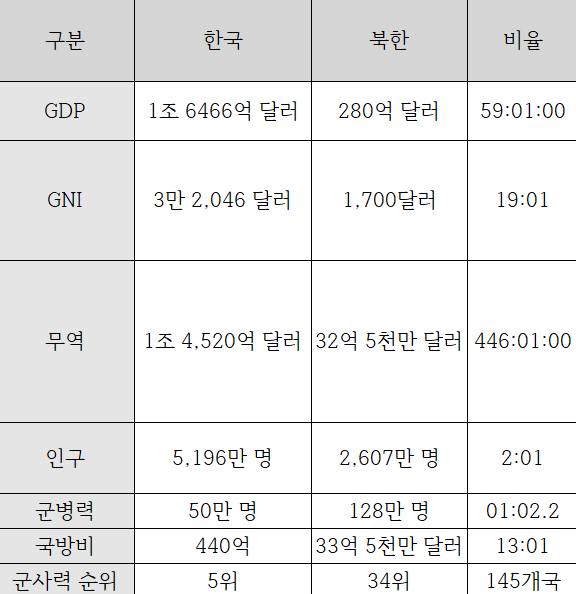

그러나 <표 1>의 남북한 국력비교에서 보듯이 지난 80년간의 체제전쟁에서 우리 국민의 헌신과 혁신으로 한국이 북한에 비해 압도적으로 우위에 있다. 군사력에서도 한국은 세계 5위, 북한은 34위이다. 무엇이 두려운가? 전시 작전통제권을 행사할 자신이 있다.

<표 1> 남북한 국력 비교

출처: 대한민국 국방부 2023; CIA 2024; Global Firepower 2025; IISS 2024; 2025년 한국의 국방비는 61조 5,878억 원이다.

연합사를 해체하는 것이 아닌 연합사를 존속시킨 상태에서 한국 주도의 연합방위체제를 구축하기 위해 한국군 대장을 사령관에, 미군 대장을 부사령관에 임명하여 연합사를 재편하겠다는 것이다. 2018년 한미 국방부 장관 간에 전시작전통제권 전환에 합의한 것은 한국 방어를 위해서 매우 유의미하다. 세계 최강의 미군이 한국군 작전통제하에 전쟁에 참여한다. 미국은 동맹군에 대한 신뢰와 동맹국으로서 의무를 다하겠다는 메시지다.

베트남전쟁에서 혁혁한 위용을 떨쳤던 한국군(1965-1973), NLL을 넘어 도발한 북한 함정을 격침시켰던 제1연평해전(1999. 6. 15), 소말리아 해적이 나포한 삼호주얼리어호를 구출했던 아덴만 여명작전(2011. 1. 15), 북한이 설치한 목함지뢰로 한국군이 부상당하자 한국군은 심리작전 확성기 방송을 재개하자 북한군이 소구경포 사격을 가해 왔을 때 우리군은 대구경포 30여발로 무자비하게 응징한 8·20작전(2015. 8. 20)으로 북한을 무릎 꿇게 했던 우리 군이 전작권을 행사하지 못할 이유가 없다. 북한은 전시작전통제권을 우리가 행사하는 것에 대해서도 핵무장 못지 않은 알레르기 반응을 보이고 있는 이유를 간파할 필요가 있다.

III. 전작권 전환의 목적과 추진 전략

1. 한국 주도의 한미연합방위체제 구축의 목적과 의미

전작권 전환의 목적은 한국 주도의 연합방위체제를 구축하여 우리 땅은 우리 스스로의 힘으로 지키고, 침략자에게는 힘으로 응징하고야 만다는 투철한 자주국방의 결의와 태세를 갖추는 데 있다(박정희 1972). 세계 어느 나라도 자국군에 대한 작전통제권을 외국군사령관에게 위임한 나라가 없다. 심지어 패전국이었던 일본 자위대도 작통권을 위임하지 않고, 미·일군 간 병렬형 지휘체제의 동맹이 한미동맹 못지 않다. NATO가 있다고 하나 쌍무동맹이 아닌 집단방위체제이고 회원국의 30%의 전력만 나토사령관에게 위임하고 2/3주력은 회원국이 행사한다(NATO n.d.). 국군에 대한 작전통제권을 회복하는 것이 바로 정상국가가 되는 길이다.

국군에 대한 전작권 행사는 국방의 정체성과 군사력 운용의 자율권을 복원한다는 의미가 있다. 북한의 무력도발에 대해서 더욱 단호하게 대처할 수 있게 된다, 우리군의 기를 세워주고 국민의 자존감을 드높이는 계기가 될 것이다. 전작권 행사는 전・평시 통일전략을 추진하는 데 있어서도 필수적이다. 군비통제를 통해 한반도 평화 정착에 기여할 수 있고, 유사시 한국 주도로 반격작전을 하게 되면 중국 개입 명분을 차단시켜 승리할 수 있을 것이다. 전시작전통제권의 전환은 한미동맹에 힘입어 경제성장과 정치발전에 이어 자립안보까지 이루어 냄으로써 동맹의 모델로 평가받게 될 것이다. 또한 전작권 전환은 외교의 자율성을 행사함으로써 국제무대에서의 지평을 확장시킬 수 있는 계기가 될 것이다. 나아가서 전작권 전환은 한반도의 작전지역과 군사전략에 부합하는 교리를 발전시키고, 한국군에 맞는 무기개발로 싸워 이기는 군대 육성은 물론, 방위산업을 진흥시켜 일자리 창출과 방산수출로 국익 증진에 기여하게 될 것이다(정경영 2017).

2. 전작권 전환 추진 재조명과 트럼프 2기 정부의 전작권 전환 의지

한미양국 정부는 2012년 4월 12일부로 전작권을 전환하기로 합의하였으나 북한의 핵실험과 한국 국민의 반대로 2025년 12월 1일로 연기하였다. 또한 2013년 5월 한측은 한국군의 능력이 구비되지 않은 상태에서 한미간 합의한 2015년 12월 1일부로 전작권 전환은 북한의 오판을 야기할 수 있다고 판단하여 전작권 전환 조건을 재검토하자고 미 측에 요청, 2014년 10월 제46차 SCM에서 한미 양국 국방부 장관은 조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP, Conditions-based Operational Control Transition Plan)에 합의하였다.

전작권 전환 3대 조건은, (1) 한국군의 연합방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력 확보, (2) 동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응능력 확보, (3) 안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경이다. 또한 미래연합사 임무수행 능력 3단계 평가로 1단계 기본운용능력(IOC, Initial Operation Capability), 2단계 완전운용능력(FOC, Full Operation Capability) 3단계 완전임무수행능력(FMC, Full Mission Capability)이다(국방부 n.d.; 대한민국 정책브리핑 2014).

2019년 6월 9일 한미 국방부 장관은 연합사를 용산기지에서 국방부 영내로 이전하는 최초 계획에서 평택 캠프 험프리즈(Camp Humphreys)로 이전하기로 합의하여 2022년 10월 말 캠프 험프리즈로 이전하였으며, 2021년 5월 21일 문재인 대통령과 바이든(Joseph R. Biden) 미 대통령 간의 한미정상회담에서 “조건에 기초한 전작권 전환에 대한 확고한 의지”를 재확인하였다(외교부 2021).

2019년 후반기 연합지휘소훈련(CCPP, Combined Command Post Training)에서 기본운용능력(IOC)을 검증한 데 이어, 2021년 12월 2일 제53차 한미안보협의회의를 통해서 양국 국방부 장관은 조건에 기초한 전작권 전환계획의 진전에 주목하였고, 2023년에 미래연합사의 완전운용능력(FOC) 평가를 시행하였으며, 2023년 54차 SCM에서 한국의 핵심군사능력과 동맹의 포괄적인 북한 핵・미사일 위협 대응능력에 대해 한미공동으로 평가하기로 합의하였다(<경향신문> 2021).

전작권 조기 전환을 추진하기로 했던 문재인 정부에서 전작권 전환이 이루어지지 않은 것은 아쉽다. 연합사를 존속시킨 상황에서 미래연합사로 재편하기로 하였음에도 불구하고, 박근혜 정부에서 합의한 연합사 해체를 전제로 한 조건에 기초한 전작권 전환을 왜 계속 추구했는가에 대한 의문이 든다.

이 사안을 군에만 맡기고 정부의 의지가 실리지 않은 것은 아니었나 하는 점, 2018년 6월 싱가포르 미북 정상회담 후 트럼프 대통령의 연합훈련 전격 중단 선언과 남북관계가 미묘한 상황에서 미군의 전략자산이 전개되었을 때 남북관계에 미치는 파장을 우려하여 미군 전력을 전개할 수 없어서 완전운용능력(FOC)을 평가하지 못했던 점, 코로나로 대규모 연합훈련을 할 수 없었던 제한사항, 미측이 중국과의 전략경쟁을 우선시하는 분위기 등이 복합적으로 작용했을 것으로 판단된다.

한편, 2022년 5월 10일 취임한 윤석열 대통령은 조 바이든 미국 대통령과의 2022년 5월 21일 한미정상회담을 통해 양국 정상은 연합방위태세 제고를 통해 억제를 보다 강화할 것을 약속하고, 조건에 기초한 전작권 전환의 추진 의지를 재확인하였다(대통령실 2022).

2022년 을지자유방패(UFS, Ulchi Freedom Shield)훈련 시 중단 및 축소되었던 연합훈련을 재개하였다. 2023년 미군 전략자산이 전개되는 대규모 한미 연합기동훈련을 통해 완전운용능력(FOC)을 검증 평가하였다. 라카머라(Paul LaCamera) 전 한미연합사령관은 2024년 3월 미 의회 증언에서 “전작권 전환은 연기된 것이 아니며, 시간이 아닌 조건에 의한 것으로 전환을 완료하기 위한 궤도위에 있다”고 증언하고 있으나(

밀러(Christopher C. Miller) 트럼프 1기 미 국방부 장관 대행이 집필한 트럼프의 정책 공약집 『프로젝트 2025』에는 “한국이 북한에 대한 재래식 방어를 주도하도록 한다”고 명시돼 있고(Miller 2024), “전시작전통제권 전환을 시작으로 한미관계를 더욱 확고하게 평등한 파트너십(equal partnership)으로 발전시킬 수 있다(<동아일보>2024),” “한반도에서 다시 전쟁이 일어난다면 한국군 장군과 제독이 군대를 지휘하는 것을 확실히 하고 싶다(

전작권 전환이 급물살을 탈 전망이다. 전작권 전환을 위해선 조건을 반영한 추진일정을 발전시켜 진행하는 것이 중요하다.

IV. 전작권 전환 추진 전략

전작권 전환은 단순히 연합사령관이 미군에서 한국군 장성으로 전환되는 것뿐 아니라, 대한민국의 국가안보틀을 새롭게 짜는 계기로 삼아야 한다. 전작권 전환을 위해선 국민, 정부, 군, 동맹 4차원에서 한국 주도의 전쟁수행체제를 구축해야 한다.

1. 자주국방과 가치안보

먼저, 대한민국 국민은 과도하게 동맹에 의존하는 안보로부터 우리가 주도적으로 이 나라를 지키겠다는 자주국방과 자유민주주의를 수호하겠다는 가치안보로 무장해야 한다.

2. 전쟁지도체제 구축

정부 차원에서는 국가안보회의 기능을 강화하고, 국가 차원의 전쟁지도체제 확립을 통해 국가안보역량을 강화해야 한다. 국가안위와 국민안전에 심대한 위기가 발생할 때 대통령이 즉각 회의를 주관하여 대처하고, 국내외 안보정세에 대한 지속적 평가와 대응을 위해 대통령 주관 격월제 국가안전보장회의와 국가안보실장이 주관하는 월간 상임위원회회의를 정례화하고, 사안별로 유관부서 장관과 전문가를 참석시켜 국가안전보장과 관련된 안보정책회의를 발전시켜 정책을 내실있게 추진해야 한다.

그리고 을지자유방패훈련 등 전 국민, 국가기구를 통합하여 진행하는 종합 훈련들을 통해 싸워서 이길 수 있는 전쟁지도체제를 구축한다. 탁월한 전쟁 수행 능력을 갖춘다는 것은 전쟁을 예방하는 전략일 뿐만 아니라 전쟁에서 승리할 수 있는 지름길이다.

전쟁지도란 평시 전쟁을 억제하고 전시 승리하기 위해 통수권을 행사하는 것으로 국가전략과 군사전략을 통합, 조정, 통제하여 국가 총역량을 조직화하는 지도역량이다. 국가통수권은 대통령이 행사하며, 국방부 장관의 보좌를 받아 평시에는 합참의장에게 전시에는 한미 안보협의회의와 군사위원회를 통해서 연합사령관에게 전략지시와 작전지침을 하달하여 군사작전을 지도한다. 또한 민간방위 책임기구로서 국무총리를 중심으로 행정안전부 등 국가행정기관을 통합하여 전시 국민을 통제한다. 산업동원책임기구는 경제부총리를 중심으로 경제관련 부처를 총괄하여 전쟁에 대한 경제적 지원을 한다.

전쟁수행 국면을 시기별로 개전기, 전쟁 수행기, 전쟁 종결기로 분류하여 살펴보면 먼저 개전기에 전쟁지도기구를 설치・운용하고 전쟁목적 및 목표를 설정하며 국민 지지를 획득한다. 전쟁자원을 확보하며 군사목표를 선정하고 미 증원전력을 협조하며 국제사회의 지지와 지원을 확보한다. 전쟁 수행기에는 적의 전략 및 작전적 중심을 무력화하고, 제3국 개입을 차단하며, 국경선을 조기에 확보한다. 전쟁 종결기에는 종전방법과 전후처리, 종전시기를 결정하고, 자유민주 통일정부 완성을 목표로 전쟁을 지도한다. 이러한 시스템이 작동되도록 을지자유방패훈련 등을 통해 전쟁지도체제를 구축한다. GDP 대비 국방비를 현 2.6%를 3%수준으로 상향책정한다. 자주국방 및 방위역량 확충을 위한 국방혁신은 선택이 아닌 필수다. 이를 위해 획기적인 재정 지원이 필요하다.

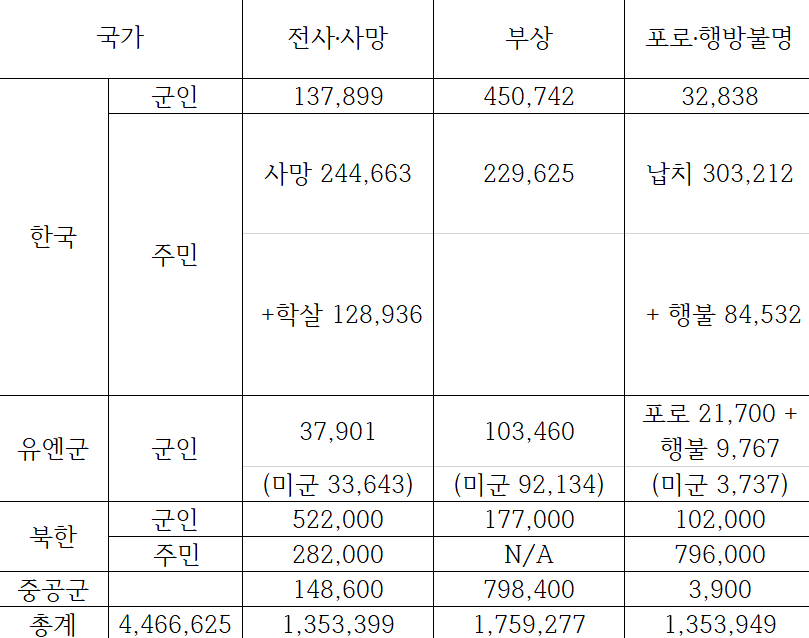

국민통합이 안되고 내분에 휩싸이며 평화만능주의에 빠져 있을 때 외부의 적은 여지없이 침략해왔다. 4색당파에 의해 분열되어 있는 상황에서 왜군이 침략한 1592-1598년의 임진왜란시 수십만명의 백성이 희생되었고 국토가 초토화되었다. 숭문천무의식이 만연하자 또 1636-1637년 병자호란을 겪었다. 동학농민혁명이 발생했는데 이를 스스로 진압하지 못하고 외세를 끌어들여 이 땅에서 1894-1895년 청일전쟁이 일어났다. 해방 후 좌우 극심한 대립과 내분으로 분열되자 1950년 6월 북한군이 남침하여 전쟁을 통해서 희생된 인원은 <표 2>에서 보는 바와 같이 446만 명에 이른다. 오늘의 극도로 불안정한 정국은 하루빨리 통합·상생·협치의 정치를 통해 안정화되어야 한다.

<표 2> 6·25 전쟁 피해

출처: 박동찬 2014.

3. 안정적 안보환경 조성을 위한 남북 정치·군사대화와 한·미·중 전략대화

동시에 안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경을 조성할 필요가 있다. 남북 정치·군사대화를 통해 남북관계가 강 대 강으로 대치되지 않도록 해야 한다. 동북아 안보환경을 개선하기 위해 한·미·중 전략대화를 추진한다. 또한 지역 내 국가 간 안보협력을 통한 신뢰구축을 위해 남·북· 미·일·중·러·몽골이 참여하는 동북아안보협력기구를 제도화시킨다. 지역내 재해재난에 공동대처하기 위한 신속대응체제를 구축할 필요도 있다. 군, 경찰, NGO로 구성된 동북아신속대응군(Rapid Response Forces)을 창설하여 재해 재난 발생시 신속 전개하여 인도적 지원·재난구조 작전을 수행하도록 한다(정경영 2005).

또한 2023년 8월 18일 캠프 데이비드 한·미·일정상회담에서 동북아 지역내 도전, 도발, 위협시 공동대응하기 합의한 바 있는데(The White House 2023), 캠프 데이비드 정신을 이행하기 위해 한국 합동참모본부와 미 인도태평양사령부, 일본 통합작전사령부의 전략기획요원과 안보전문가로 편성한 한·미·일 군사협력TF 운용을 제안한다.

4. 한국군: 상부지휘구조 개편

군 차원에서는 전작권 전환의 완전성 보장과 상부구조를 슬림화하기 위해 상부지휘구조를 개편하여 합동군사령부를 창설한다. 전작권 전환이후 서로 다른 한국군 대장 두 사람이 전·평시 작전통제권을 나누어 행사하지 않고 평시에는 합동군사령관으로서 한국군 대장이 평시작전통제권을 행사하고 전시에는 동일한 인물이 미래연합사령관으로서 전작권을 행사하여 전·평시 지휘권을 일원화할 필요가 있다. 그렇게 되면 합참은 군령보좌, 군사전략 수립, 군사력 건설, 군사외교 등 합참 고유의 기능을 충실히 수행할 수 있다(심동현 2021). 우리 군은 공세 전략을 발전시키고, 전쟁 지휘·정보판단·작전기획·작전지속 등 전쟁 수행 능력을 제고하며, 사이버전, 우주전, 전자전, 정보전 수행 능력 배양은 물론 AI 과학기술군과 전략전술에 능한 강한 군을 육성해야 한다.

5. 동맹: 합참-유엔사-연합사-주한미군사 상호관계 정립

동맹차원에서는 전작권 전환을 통해 한국 주도의 전쟁수행체제를 구축해야 한다. 이를 위해 한국 합참, 유엔사, 연합사, 주한미군사 간의 상호관계와 역할을 규정할 필요가 있다. 한미 합참의장으로 구성된 군사위원회는 연합사에 전략지시와 작전지침을 하달해야하며, 한국 합참은 전비태세와 국지도발작전을 지휘한다. 또한 유엔사는 정전협정을 관리하고 유사시 전력을 제공한다. 연합사는 정전시 작전계획을 발전시키고 연합연습을 주관하며 전시 한국군, 주한미군과 미증원 전력을 작전통제하고 유엔사의 전투부대를 전술통제(TACCON, Tactical Control)하여 전쟁을 지휘한다. 주한미군은 연합전비태세를 유지하고 유사시 미증원전력과 함께 연합사령관의 작전통제하에 전시임무를 수행한다. 한국 주도의 전쟁수행체제 구축을 위해 합동군사령부 창설, 한미연합사 지휘구조 개편, 창설된 전략사 운용 등 군구조를 개편한다. 이를 전작권 전환 시 전략지시 3호에 반영해야 할 것이다.

IV. 정책 제안과 전작권 전환 이후의 모습

한반도 안보 긴장과 타이완 사태는 그 어느 때보다 엄중하다. 타이완과 한반도 위기를 제대로 관리하지 못하면 동북아 지역에서 2개 전쟁이 동시에 발발할 수도 있다.

한국은 총력전 대비태세를 구축해야 한다. 군 통수권자에 의한 전쟁지도체제 확립은 물론 한국군 주도의 전쟁수행체제를 구축하고, 전략·작전술·전술에 능한 실전적인 훈련, 실전 상황을 상정한 예비군 동원훈련과 민방위훈련 등 총력전 태세를 구축해야 전쟁을 예방할 수 있고, 전쟁이 발발하면 최소의 희생으로 승리하여 자유통일한국을 실현할 수 있다.

군 통수권자인 대통령은 전작권 전환 추진회의를 주관할 것을 제안한다. 국회 국방위원장·외교통일위원장, 국무총리, 경제부총리, 국가안보실장, 국방·외교·행안부 장관, 군 수뇌부, 안보전문가 등이 참석하여 전작권 전환 추진 실태를 점검하고, 전작권 전환 이후의 안보전략을 구상해야 한다.

전작권 전환 추진과 관련하여 2019년 기본운용능력(IOC)을 검증하였고, 2024년 자유방패연습 시 미군 전략자산이 전개된 상황에서 완전운용능력(FOC)을 평가한 바 있다. 한국군은 연합방위 및 전구작전을 주도하기 위해 확보해야 할 정보, 작전, 군수, 통신 분야의 능력을 구비한 것으로 평가되었으며, 동맹의 북한 핵·미사일 위협 대응능력은 워싱턴 선언을 통한 일체형 확장억제 추진과 한국군의 전략사령부 창설로 상당부분 적정 수준에 이른 것으로 평가된다.

전작권 전환에 부합하는 안보환경 조성을 위해 남북 간 정치·군사대화 및 남·북·미 간 대화와 한·미·중 간 전략대화는 물론 남·북·미·중 간 평화협상 등을 추진하면서 안보환경을 개선시킬 필요가 있다. 미래연합사가 완전임무수행능력을 확보했다고 평가했을 때 한미안보협의회의 시 한미 국방부 장관은 이를 추인, 한미 양국 대통령에게 전작권 전환을 건의하여 전시작전통제권을 한국군에게 전환할 수 있을 것이다.

전략적 유연성(Strategic Flexibility)과 관련하여 주한미군의 일부가 한반도 이외 지역으로 차출될 때(flow-out) 사전에 또는 동시에 대체전력을 전개한 후 나가도록 차출 조건과 대책을 한미간 사전 합의할 필요가 있다. 아울러 한반도 유사시 세계 전역에 나가 있는 미군 전력이 한반도 전구로 유입(flow-in)하여 한미연합방위태세를 증강해야 할 것이다(전제국 2024). 동북아 지역내 도전, 도발, 위협 시 공동 대응하기위한 한국 합동참모본부와 미 인도태평양사령부, 일본 통합작전사령부의 전략기획요원과 안보전문가로 편성한 한·미·일군사협력TF도 조속히 운용해야 한다. 타이완전쟁, 한반도 전쟁, 타이완·한반도 동시전쟁 시나리오를 발전시켜 워게임을 통해 각국의 역할과 책임을 발전시켜 나갈 수 있을 것이다.

전작권 전환이 되었을 때 한국은 비로소 우리나라는 우리 힘으로 지킨다는 데서 자괴감에서 벗어나 자존감을 회복하게 될 것이고 국제적으로도 위상이 크게 격상될 것이다. 우리군은 군대다운 군대로 환골탈태(換骨奪胎)하여 조국을 똑바로 지키고, 싸워 승리하는 군대로 거듭날 것이다. 미국은 동맹의 역할과 책임을 다하는 동맹국으로 재탄생된 것에 찬사를 아끼지 않을 것이다. 북한에게는 오만한 대남(對南) 인식을 근절시키고 오판하지 못하게 하는 계기가 될 것이다. 국제사회는 자유민주국가, 디지털 선도국, 문화강국에 이어 한반도의 평화 수호와 자유주의 국제질서를 지키는 한국에 대해 경이롭게 보게 될 것이다. ■

참고문헌

<경향신문>. 2021. "제53차 한미안보협의회의 공동성명." 12월 2일.

김병관. "전작권 전환 대비 연합사령관 역할 연습." 필자와의 인터뷰, 10월 7일; 정경영. 2023. 『전작권 전환과 국가안보』. 서울: 도서출판 매봉. 90.

대한민국 국방부. 2023. 『국방백서 2022』. 서울: 국방부.

대한민국 정책브리핑. "전작권 전환의 3대 조건." https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148897535 (검색일: 2025. 3. 30).

대한민국 정책브리핑. "제46차 한미안보협의회의(SCM) 공동성명, 2014년 10월 23일 워싱턴." https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156003067 (검색일: 2025. 3. 30).

대한민국 정책브리핑. "제53차 한미안보협의회의(SCM) 공동성명." https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156484127 (검색일: 2025. 3. 30).

문경환. 2025. "[2025 북한 전망] '최강경 대미 대응 전략'을 선언한 북한." 〈자주시보〉 1월 8일.

문명기. 2024. "주한미군 2만 8,500명이 필요한가." 〈동아일보〉 3월 18일.

문성묵. 2018. "안보환경개선을 위한 남북 군사적 신뢰구축과 국방외교 전략." 〈(사)통일안보전략연구소 주최 2018년 국방·안보학술회의〉 발표, 6월 24일.

박동찬. 2014. 『통계로 본 6·25전쟁』. 서울: 군사편찬연구소.

박은하. 2024. "라이칭더, "중국은 대만 대표할 권리 없다"…대만 불예속론 강조." 〈경향신문〉 10월 11일.

박정희. 1972. 『자립에의 의지』. 서울: 한림출판사.

백담. 2025. "중국, 6개월 만에 '대만 포위' 훈련…"독립 세력에 경고"." 〈CBS노컷뉴스〉 4월 1일.

심동현. 2021. "안보분야 국정성과와 과제." 〈문재인 정부 5년 성과와 과제, 평화와 번영의 한반도〉 국회연속 토론회, 11월 17일.

외교부. "한·미 정상 공동성명(2021.5.21., 워싱턴D.C.)." https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_3973/view.do?seq=367942 (검색일: 2025. 3. 30).

육사 전사학과. 2007. 『세계 전쟁사』. 서울: 황금알, 240-250.

이정진. 2021. "[전문] 제53차 한미안보협의회의 공동성명." 〈경향신문〉 12월 2일.

이조은. 2024. "주한미군사령관 "전작권 전환, 완료위한 궤도위에 있어." 〈VOA〉 3월 22일.

전제국. 2024. "주한미군 전략적 유연성." 필자와의 인터뷰, 6월 22일.

정경영. 2020. 『피스 크리에이션: 한미동맹과 평화창출』. 서울: 한울아카데미.

______. 2023. 『전작권 전환과 국가안보』. 서울: 도서출판 매봉.

______. 2024. "트럼프 재집권시 안보정책 전망과 한국의 대비방향." 『군사논단』 통권 117호.

제20대 대통령실. "한미정상회담 공동성명." 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) (검색일: 2024. 7. 4).

<조선중앙통신>. 2023. "2023년 12월 조선로동당 제8기 9차 전원회의확대회의." 12월 31일. http://www.mfa.gov.kp/view/article/19059 (검색일: 2025. 4. 28).

<중앙일보>, 2024. 김정은, 핵반격 전술훈련 첫 지도…"전술핵 운용 다중화" 4월 23일. https://www.joongang.co.kr/article/25244433 (검색일: 2025. 4. 28).

<한국정책브리핑〉. "상부지휘구조 개편." https://www.konas.net/article/article.asp?idx=24801 (검색일: 2024. 10. 20).

한기범. 2024. "2024 상반기 북한의 대남 도발 평가와 전망." 〈아산정책연구원 이슈 브리프〉.

함지하. 2024. "타이완 전쟁 시 한국 스스로 방어해야…미국도 한국 판단 존중할 것." 〈VOA〉 1월 20일.

Alex, Horton and Hannah Natanson. 2025. "Secret Pentagon memo on China, homeland has Heritage fingerprints." The Washington Post. March 29.

Brooks, Vincent K. 2018. "Testimony Before the House Armed Services Committee." February 14, 11-12. https://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20180214/106847/HHRG-115-AS00-20180214-SD002.pdf (Accessed: September 20, 2021).

Cha, Victor and Andy Lim. 2024. "Garbage, Balloons, and Korean Unification Values." Center for Strategic & International Studies (CSIS). July 1. https://www.csis.org/analysis/garbage-balloons-and-korean-unification-values (Accessed: April 2, 2025).

Chung, Kyung-young. 1989. "An Analysis of ROK-US Military Command Relationship." Master Thesis, U.S. Army Command General Staff College.

___. 2005. "Building a Military Security Cooperation Regime in Northeast Asia: Feasibility and Design." PhD Dissertation, The University of Maryland.

___. 2021. "The Transition of Wartime Operational Control for Entering A New Era." The Korean Journal of Defense Analysis, 33, 1.

Chung, Kyung-young and Zeljana Zmire. 2024. "Two Simultaneous Wars Scenario in Northeast Asia and Implications to South Korea's Security." Commentary Global NK, East Asia Institute. July 8.

CIA. 2024. The World Factbook 2024-2025. Washington, D.C.: CIA, June.

Colby, Elbridge A. 2021. The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict. Yale University Press.

Global Firepower. "2025 World Military Strength Rankings." https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php#google_vignette (Accessed: April 1, 2025).

IISS. 2024. 2024-2025 Military Balance. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Liddell Hart, B. H. 1991. Strategy. New York: The Penguin Group, 190.

NATO. n.d. “Official Website.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm (Accessed on March 31, 2025).

Nishizuka, Chad R. 2018. "Demystifying the U.S.–ROK Command and Control Structure: How "OPCON Transfer" Can Advance the Unity of Effort on the Korean Peninsula." The Korean Journal of Defense Analysis, 30, 4.

Song, Sang-ho. 2025. "Pentagon nominee voices support for bolstering S. Korea's role in alliance over OPCON transfer question." Yonhap. March 5.

“Responsibility to Protect.” n.d. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect#Libya.2C_2011 (Accessed on August 24, 2021).

The Korea Herald. 2019. "U.S. commander reaffirms successful handover of wartime role." July 2.

The White House. 2023. "The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States." August 18.

___. 2024. "Joint Statement by President Joseph R. Biden of the United States of America and President Yoon Sukyeol of the Republic of Korea on U.S.-ROK Guidelines for Nuclear Deterrence and Nuclear Operations on the Korean Peninsula." July 11.

U.S. Embassy in Seoul. 2018. “Resolution of the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea: Guiding Principles Following the Transition of Wartime Operational Control.” https://kr.usembassy.gov/ (Accessed: July 28, 2024).

Woodward, Bob. 2020. Rage. New York: Simmon & Schuster.

[1] 양국론(兩國論)은 대만 태생으로 중국 본토에 뿌리를 둔 국민당 출신 총통이었던 리덩후이(李登輝) 전 총통이 1999년 도이치벨레 인터뷰에서 처음 거론한 것으로, 중국과 대만이 각각 별개 나라라고 주장한다.

■ 정경영_한양대학교 국제대학원 겸임교수.

■ 담당 및 편집:김채린, EAI 연구보조원

문의: 02 2277 1683 (ext. 208) | crkim@eai.or.kr