연구센터

한일관계 재건축

[신년기획 특별논평 시리즈] ④ 2025년 한일관계 3대 리스크 관리

- 2025-04-01

- 손열

ISBN 979-11-6617-849-8 95340

Ⅰ. 들어가며

2024년 한일관계는 대체로 순항했다. 2023년 3월 한국 정부의 강제동원 해법 제안을 전기로 하여 관계 개선의 추세가 이어졌고, 특히 캠프 데이비드 선언으로 한일관계는 한미일 협력의 틀에서 상당한 진전을 이루었다. 양국 정부는 이러한 성과를 모아 한일 국교정상화 60주년이 되는 올해를 한일 신시대 원년으로 삼고자 하였다. 그러나 이러한 기대는 관계 개선의 주동력이던 양국 정상의 교체로 빛을 잃고 있다.

지난 10여 년간 일본은 쇠퇴하는 국제적 영향력을 만회하고자 ‘자유와 개방의 인도-태평양’을 기치로 규칙 기반의 자유주의 국제질서 수호를 핵심 국익으로 삼고 적극적인 외교를 전개해 왔다. 미일동맹을 기축으로 하여 G7 등 선진국 외교, 그리고 역내 다양한 소다자 네트워크를 만들어 왔으며 그간 일종의 ‘빠진 고리(missing link)’인 한국과의 관계 개선으로 작년 한 해 한미일 협력과 한중일 협력, 한일호 협력 등도 적극 가동할 수 있었다. 쇠퇴하는 미국의 글로벌 리더십을 일본이 보완하여 기성 질서를 유지하겠다는 대전략이다(손열 2024a).

문제는 트럼프 2기 정부의 등장이다. 규칙 기반 국제질서의 공공재를 제공해 온 미국의 역할을 부정하는 트럼프 리더십은 미국우선주의 하에 다자주의적, 가치 중심적 접근보다는 양자주의적, 거래중심적 접근으로 자국의 물리적 이익을 최대화하고자 한다. 큰 틀에서 일본의 대전략과 배치되는 부분이다. 특히 지난 10월 기시다 후미오(岸田文雄) 수상 대신 등판한 이시바 시게루(石破茂) 수상은 트럼프 당선으로 인하여 아시아판 나토(North Atlantic Treaty Organization: NATO)라는 다자안보체제와 미일지위협정 개정이라는 본인의 지론을 일찍이 접어야 하는 수모를 겪었다. 이시바의 일본은 우선적으로 미일관계의 안정화에 외교력을 기울여야 할 처지가 되었다.

2025년 한일관계는 일차적으로 트럼프 2.0이 초래할 안보적, 경제적 리스크 대응의 맥락에서 폭넓게 이루어질 것으로 전망된다. 다만 여기서 핵심 변수는 한일 양국의 국내정치 즉, 리더십 리스크이다. 이시바 리더십의 불안정성과 한국 리더십의 공백 상황 여부에 따라 양자관계는 부침을 거듭할 것이며, 특히 한국의 경우 국내정치적 대립이 대일정책에 미치는 강한 영향력이 주요 변수로 작용할 것이다.

Ⅱ. 트럼프 리스크

2025년 일본 외교 최대의 과제는 1월 20일 출범하는 트럼프 정부와의 양자관계 안정화이다. 역대 정권이 “일본 외교안보정책의 기축”으로 미일동맹을 설정한 것처럼 이시바 수상 역시 트럼프 대통령과 안정적 관계를 구축하고 이를 축으로 하여 한미일, 미일호인(쿼드), 미-일-필리핀 등 소다자 네트워크를 강화하고자 한다(首相官邸. 2024). 여기서 일본에게 미일동맹의 최대 도전 요인은 — 트럼프 외교정책에 대한 전재성 교수의 분류(2025)에 따르면 — 우세주의자(primacist) 도전과 자제주의자(restrainer) 도전으로 나누어 볼 수 있다(森 聡 2024).

트럼프 2.0에서 자제주의자는 그간 미국이 지켜 온 자유주의 국제질서가 오히려 자국의 쇠퇴를 가져왔다는 인식, 그리고 민주주의, 법의 지배, 인권 등 보편가치 추구가 무용하다는 인식을 가지고 있다. 따라서 지구 거버넌스를 위한 국제기구 참여를 축소하고 국가 주권과 자국 우선을 강조하며 물질적 이익의 획득을 최우선시한다. 이런 경향은 법의 지배에 기반한 자유주의 국제질서 수호와 촉진을 외교전략의 중심 목표로 삼는 일본의 입장과 정면 배치된다. 일본은 ‘자유와 개방의 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific: FOIP)’이 내세우는 규칙 기반 질서가 국익을 보장한다고 믿고 있다.

미국이 국제기구 개입이나 해외 군사개입을 억제하고 지구 공통 과제에 대한 책무 역시 타국에 넘기고 국익을 축소적으로 정의하고자 한다면, 즉 미국이 지구 공공재 제공을 축소한다면, 과연 일본은 기존 질서 수호를 위해 미국이 초래하는 공백을 메울 능력과 의지가 있는가?

좀 더 구체적으로 동맹의 경우, 자제주의자는 미일동맹을 미국의 글로벌 리더십의 정당성을 담보하는 기제이며 규칙 기반 국제질서를 형성, 유지하는 공공재로 여기는 기존의 인식을 거부한다. 자제주의 노선은 미일동맹이 오로지 미국의 평화와 번영을 위한 도구이며 따라서 일본에 더 큰 상호 책임과 부담을 부과해야 한다고 믿는다. 경제의 영역에서도 자국의 번영을 위해서 보호주의, 경제민족주자국내 제조업을 부활하여 양질의 일자리를 늘리고 국내에서 생산하고 소비하는 시스템을 만들고자 하며 동맹국이라도 무역흑자를 내는 경우, 관세 폭탄을 부과할 태세다. 이미 트럼프는 중국 수입품에 대해 60%, 주요국 수입품에 대해 10-20% 보편관세를 부과하겠다고 공언하였는데, 일본은 미국에 대해 무역흑자를 기록하고 있는 국가로서 관세 폭탄을 피해 가기 어렵다. 일본은 한편으로 주일미군 주둔비용 부담 증대와 함께 다른 한편으로 자국 수출품에 대한 관세 부과를 감내해야 하는 이중고에 처할 것이다.

한편, 우세주의자는 ‘힘에 의한 평화’란 기치하에 중국을 미국의 최우선적 위협으로 설정하고 중국에 대한 우위를 확보하기 위해 군사적, 경제적, 기술적 역량 신장에 주력한다는 입장을 갖고 있다. 이런 차원에서 보면 일본과 한국 등 동맹국의 협력이 중요하다. 이들은 군사면에서 동맹국과의 결속을 강화하고 통합억제를 확장, 심화하여 중국에 대항하고자 한다. 경제와 기술면에서는 이른바 프렌드-쇼어링(friend-shoring)이란 이름으로 동맹국을 중심으로 핵심 기술 및 산업의 공급망을 재편하고 중국과의 경제적 분단을 이끌어내는 경제안보전략을 추구하고자 한다. 이 두 측면에서 보면 일본은 높은 전략적 가치를 지닌 동맹국으로서 미국으로부터 동맹 방기(abandonment)의 위험성은 낮다고 할 것인 반면, 한국은 대북 억지를 위한 동맹국이기 때문에 중국 견제 차원에서의 전략적 가치는 상대적으로 낮고 방기의 가능성은 높다고 볼 수 있다.

끝으로 미국 우선의 자제주의 노선과 중국 견제의 우세주의 노선이 서로 교차하며 상호 모순되는 메시지를 내는 경우 트럼프 리스크는 극대화될 수 있다. 예컨대, 자제주의 노선의 보호주의와 거래중심적 동맹관이 미국의 글로벌 리더십의 쇠퇴를 가져오는 경우 중국에게 그 공백을 차지할 기회를 부여하여 결과적으로 우세주의자의 목표를 훼손할 수 있다. 또한 지구남반부(Global South)가 미국에 대한 비판과 함께 무역을 축소하고 브릭스(BRICS) 경제권을 확대하는 방향으로 움직일 수 있다. 이런 경우 미국의 국제적 위신이 하락하고 국제경제질서는 더 큰 혼란에 빠질 것이며 대외개방형 일본과 한국 경제는 구조적 어려움에 처할 것이다.

이렇듯 트럼프 리스크는 일본과 한국에게 거대한 도전인 반면 양자간 공통 이익의 분면도 넓혀 주고 있다. 양국은 자유주의 국제질서의 수호라는 거시적 이익을 공유하고 있고 중국의 영향력 확대를 견제하는 미국의 긍정적 역할을 지지하고 있다. 양국은 트럼프 2.0을 동맹 강화라는 관점에서 바라보고 있으며, 미국 주둔 비용 부담 증액이라는 국내정치적으로 민감한 현안도 공유하고 있다. 미국의 거래주의적 · 도구적 동맹관에 비판적 입장을 공유하고 있으며, 미국에 대해 무역흑자를 기록하고 있는 대외개방형 경제체제로서 보호주의 압력에 대해 자유와 개방의 경제질서 수호 입장을 견지하고 있다. 양국은 대미 무역흑자를 기록하고 있어 향후 트럼프 관세 조치의 주 타겟으로 지목되어 있으며, 막대한 대미 투자를 적극적으로 호소해 관세 보복을 피하고자 하는 점에서 한 배를 타고 있다. 끝으로 중국과의 공급망 분단을 반대하고 전체적으로 경제적 상호의존관계를 유지하는 대중 디리스킹(de-risking)을 지지한다. 요컨대, 2025년 한일 양국은 다양한 분면에서 협력의 유인을 확인하고 있는 것이다.

Ⅲ. 일본의 리더십 리스크

2025년 일본은 국내정치적으로 리더십 리스크를 안고 있다. 이시바 수상이 1월 1일 발표한 ‘연두소감(年頭所感)’을 보면 정치적 안정이 최대 과제임을 알 수 있다. 그는 외교안보, 일본 경제의 활성화, 치안과 방재 등 3대 중요정책과제를 지목하면서, 자민당과 공명당 연립을 기반으로 하여 “가능한 한 폭넓은 합의 형성을 꾀하겠다”고 한 데 이어 ‘대연립’의 가능성도 언급하였다. 자민당 정권의 불안정성을 시사하는 것이다(首相官邸, 2025).

지난 10월 중의원 총선거에서 연립 여당이 과반수(233석)에 미치지 못하는 패배(22석)를 거두어 30년만에 소수 여당이 된 이시바 정권은 국민민주당이나 유신의 회와 같은 야당과 연립을 확대해 2025년도 예산안을 통과시켜야 할 처지이다. 예산안 통과가 다수 야당의 반대로 부결되거나 대폭 수정되는 경우 이시바 정권은 위기에 빠질 수 있고, 심지어 야당 간 합의하에 내각불신임안이 가결될 수도 있다. 올 상반기 이와 같은 리스크를 넘더라도 7월 참의원 선거에서 패배한다면 이시바 정권은 무너질 것이다.

사실, 이시바 리스크는 일본정치의 보다 구조적인 문제에서 비롯된다. 자민당 일당우위 체제, 당내 아베(파) 1강 구도, 자민당 정권 담당 능력 등 세 차원에서 국민의 불신이 가중되고 있다는 점이다. 지난 기시다 정권이 파벌의 정치자금 스캔들로 위기를 맞자, 자민당은 비주류의 신선한 얼굴의 총리를 내어 마치 정권이 교체된 것처럼 느끼는 ‘의사(擬似) 정권교체’ 효과를 만들어 선거를 치르고 위기를 봉합하는 기존 패턴을 반복했다(김성조 2024). 그러나 이런 수법은 더 이상 통하지 않았다. 결과적으로 압도적으로 당세를 확장한 야당의 견제를 받으면서 향후 정권을 잃을 수도 있다는 우려 속에서 조심스럽게 국정운영을 해 나아가야 하는 여야 세력균형 상태를 맞이하였다(이주경 2024). 일본 유권자는 자민당 정권이 장기화되면서 정권의 자기이익화가 반복되거나 정치적 반응성이 쇠퇴하는 상황을 경계하며, 여야 간 세력균형을 만드는 전략적 선택을 했다.

이시바 정권이 유권자의 여망에 부응하기는 어렵다. 선거 최대 쟁점인 정치자금 스캔들의 해법은 결국 자민당의 구조 개혁인데, 이시바 수상은 당내 소수파 출신으로서 개혁보다는 안정에 방점을 두고 기존 파벌체제를 유지하려 하며, 당내 여론에 순응하고 있다. 또한 기시다 정권과 차별적인 경제정책 비전을 제시할 능력도, 세력도 갖추고 있지 못하다(이정환 2024). 2025년 일본의 리더십은 정당 간 연대와 연립구도, 정권 교체 등 여러 국내정치적 변동성에 좌우될 것이며 따라서 일관된 외교정책 추진은 어려울 전망이다.

Ⅳ. 한국의 리더십 리스크

2025년을 맞는 한국은 리더십 공백 상태이다. 사실 지난 2년 한일관계 개선은 한국 윤석열 대통령이 보인 리더십의 역할이 컸다. 2023년 3월 윤석열 정부가 강제동원 관련 해법으로 이른바 “제3자 변제안”을 제시하면서 한일관계는 해빙 무드를 맞이하였고, 양국은 정상 간 신뢰관계를 바탕으로 정부 간 교류와 민간교류를 확대해 왔다. 이어 한미일 3국 정상회담과 캠프 데이비드 선언으로 한일 양국은 미국을 매개로 북핵-미사일 대응을 넘어서 역내 안보, 경제 번영과 회복력, 규칙기반 국제질서 유지 등 확장된 사안에서 공조와 협력을 이끌었다. 그러나 기시다 수상과 바이든 대통령의 퇴장에 이어 윤석열 대통령이 계엄과 탄핵으로 직무정지 상태에 이르면서 한일 정부 간 관계는 사실상 중단 위기에 처해 있다.

이런 정치적 변화 이면에는 한국 정치의 양극화가 자리하고 있다. 지난 10여 년간 한국 정치는 정파적 양극화로 심각한 정치적 갈등과 분열을 겪어 왔다. 이번의 계엄 발동은 특정인의 시대착오적 결정이기도 하지만 한국 정치의 갈등과 분열이 극단적인 방식으로 터져 나온 것이다. 정치 세력 간의 양극화와 극단적 대결은 정치 마비 현상을 가져왔고, 계엄과 탄핵으로 이어졌으며, 탄핵정국에서도 별반 바뀐 게 없다.

문제는 한국 정치의 양극화가 국민 여론을 분열시키고 올바른 정책 형성 수립을 저해하는 것을 넘어서 외교정책에도 커다란 영향을 미치고 있다는 점이다. 2024년 동아시아연구원(EAI)의 동아시아 인식조사 일본편에 따르면 일본에 대한 인상, 신뢰도, 현 정부의 대일정책 전반, 개별 정책 등 거의 모든 사안에서 국민의힘 지지자 및 보수 진영은 긍정 평가를 한 반면, 더불어민주당 지지자 및 진보 진영은 부정 평가를 내리고 있다(손열 2024b).

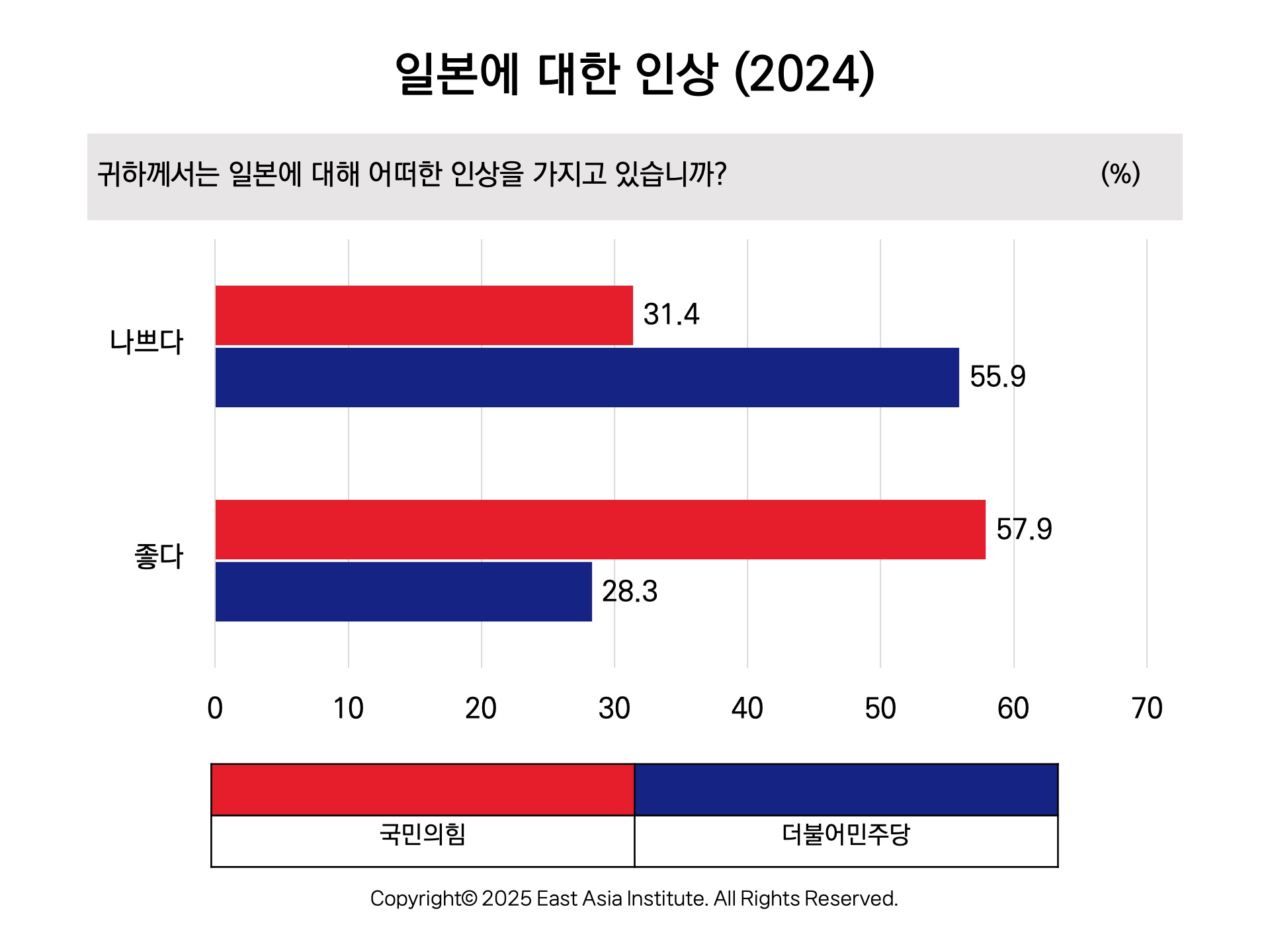

[그림 1] 일본에 대한 인상, 2024

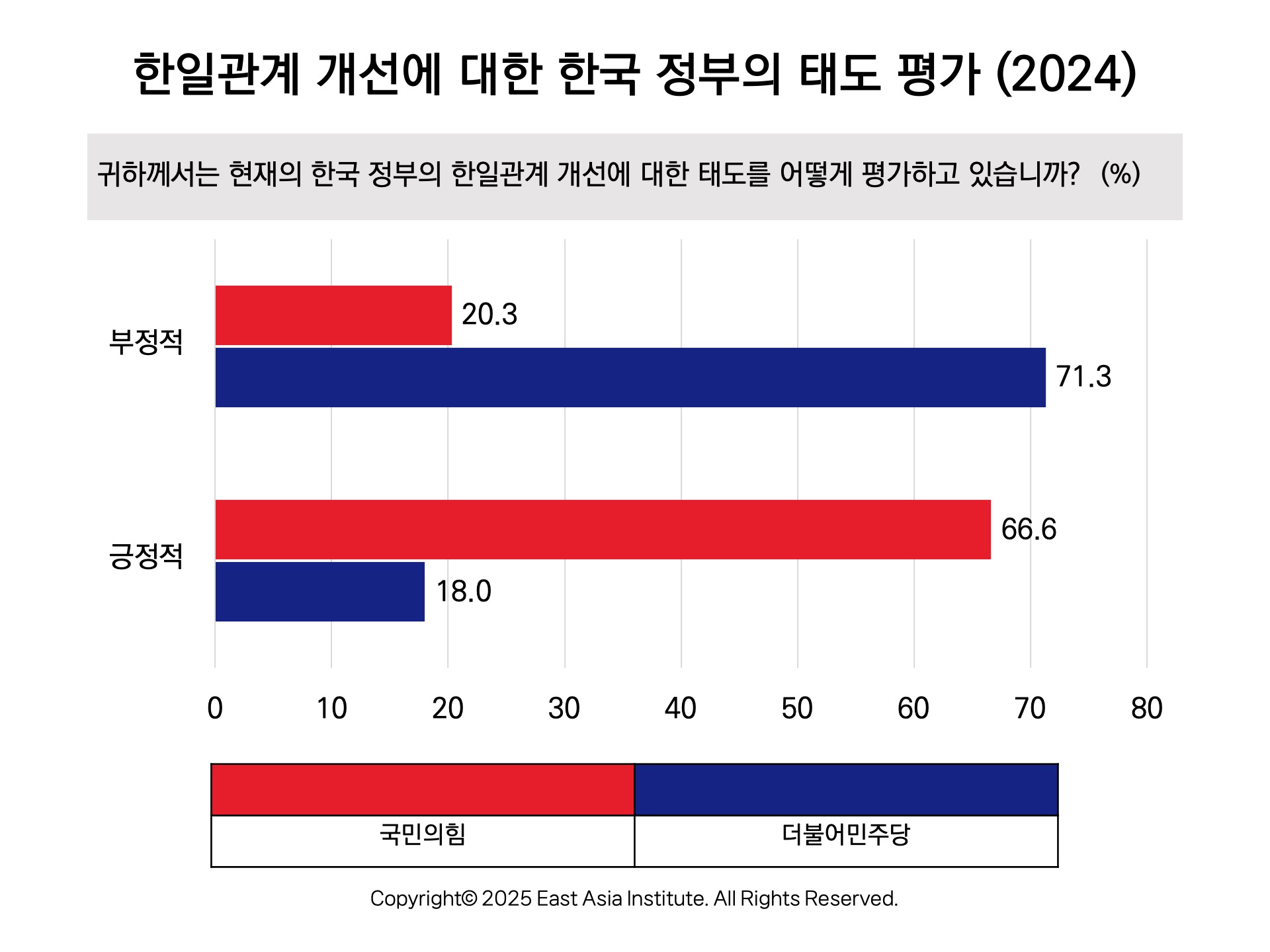

[그림 2] 한일관계 개선에 대한 한국 정부의 태도 평가, 2024.

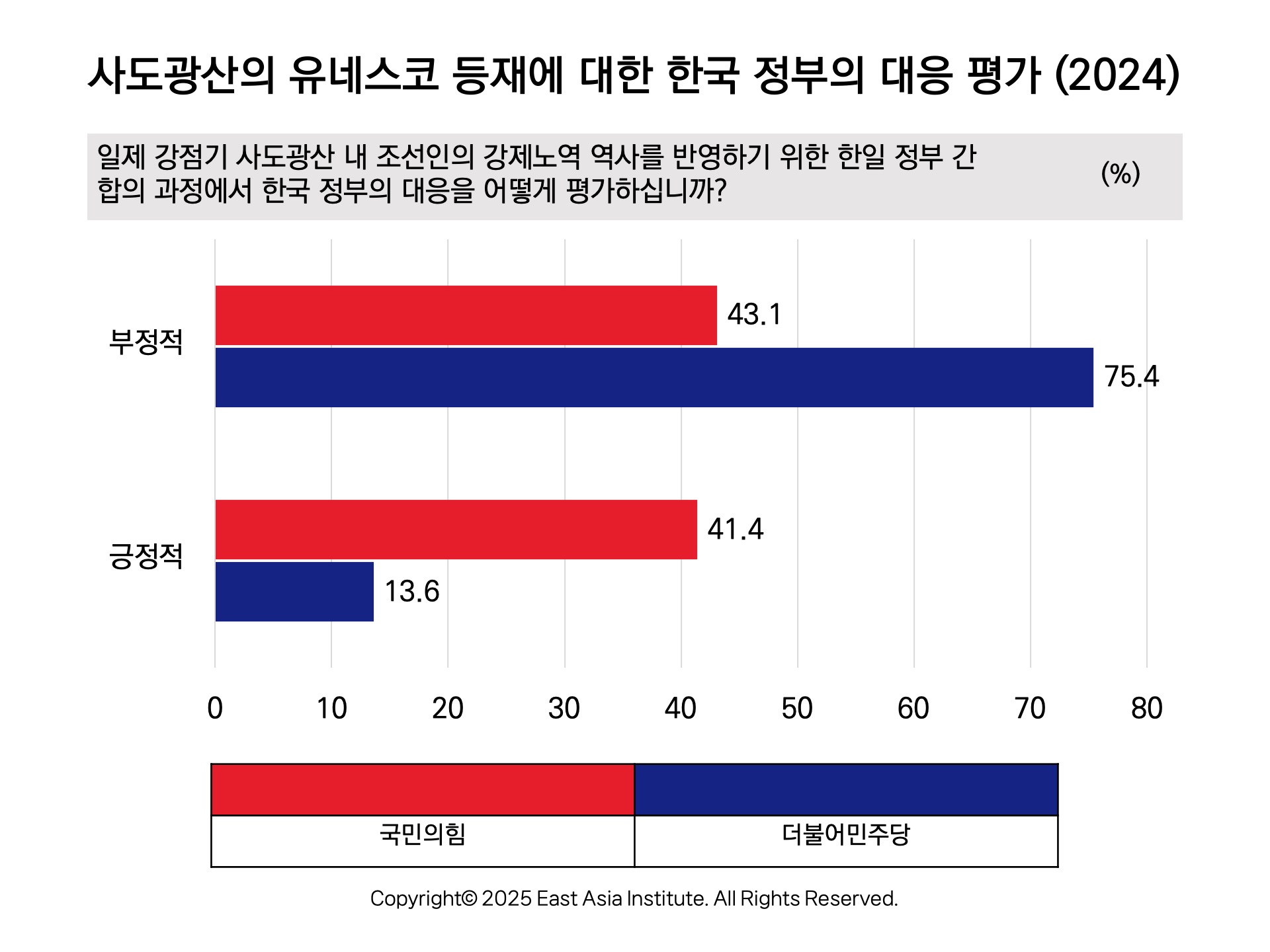

[그림 3] 사도광산의 유네스코 등재에 대한 한국 정부의 대응 평가, 2024.

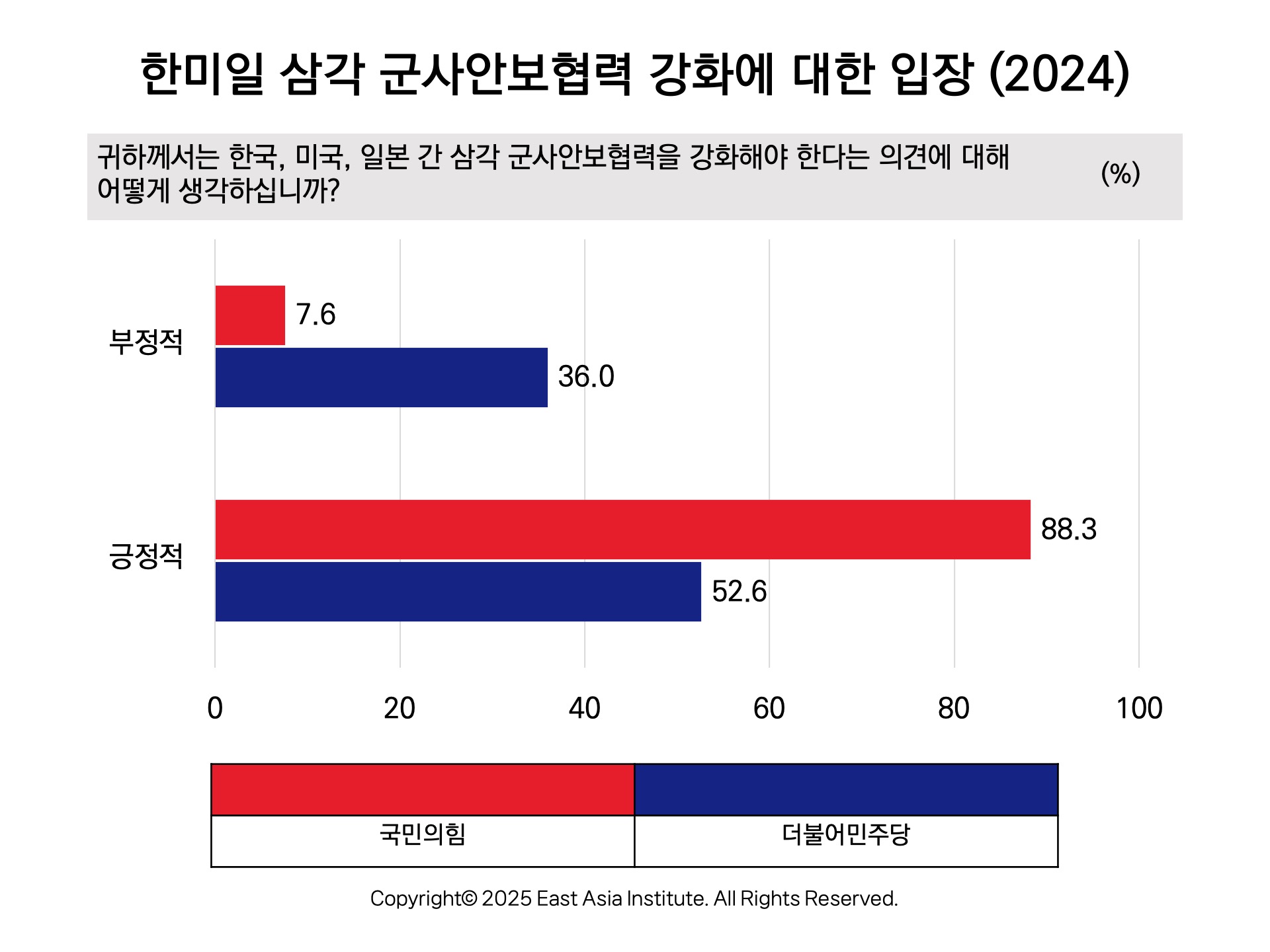

[그림 4] 한미일 삼각 군사안보협력 강화에 대한 입장, 2024.

[그림 1]에서 보듯이 일본에 대한 인상이 전반적으로 상승하고 있는 가운데, 국민의 힘 지지층이 상승을 견인하고 있다. 국민의힘과 더불어민주당 지지자 사이에는 30%포인트 정도의 차이가 존재한다. 한편, 구체적인 정책에 관해서는 지지도의 차이가 보다 확대되어 있다. 두 정당 지지자 간 한일관계 개선에 대한 윤석열 정부의 태도를 긍정하는 의견의 차이는 무려 48%포인트, 부정 의견의 차이는 51%포인트에 이른다([그림 2]). 사도 광산 유네스코 등재에 대한 한국 정부의 대응을 긍정적으로 평가하는 의견의 차이는 28%포인트, 부정적 평가의 차이는 32%포인트를 보였다([그림 3]). 이러한 당파적 차이는 정치 사안뿐만 아니라 심지어 안보 사안으로도 파급되고 있다. 캠프 데이비드 선언으로 인태 아키텍처의 중심으로 부각되고 있는 한미일 군사안보협력의 경우, 이를 긍정적으로 평가하는 의견의 차이는 36%포인트, 부정적 평가의 차이는 29%포인트를 기록했다([그림 4]).

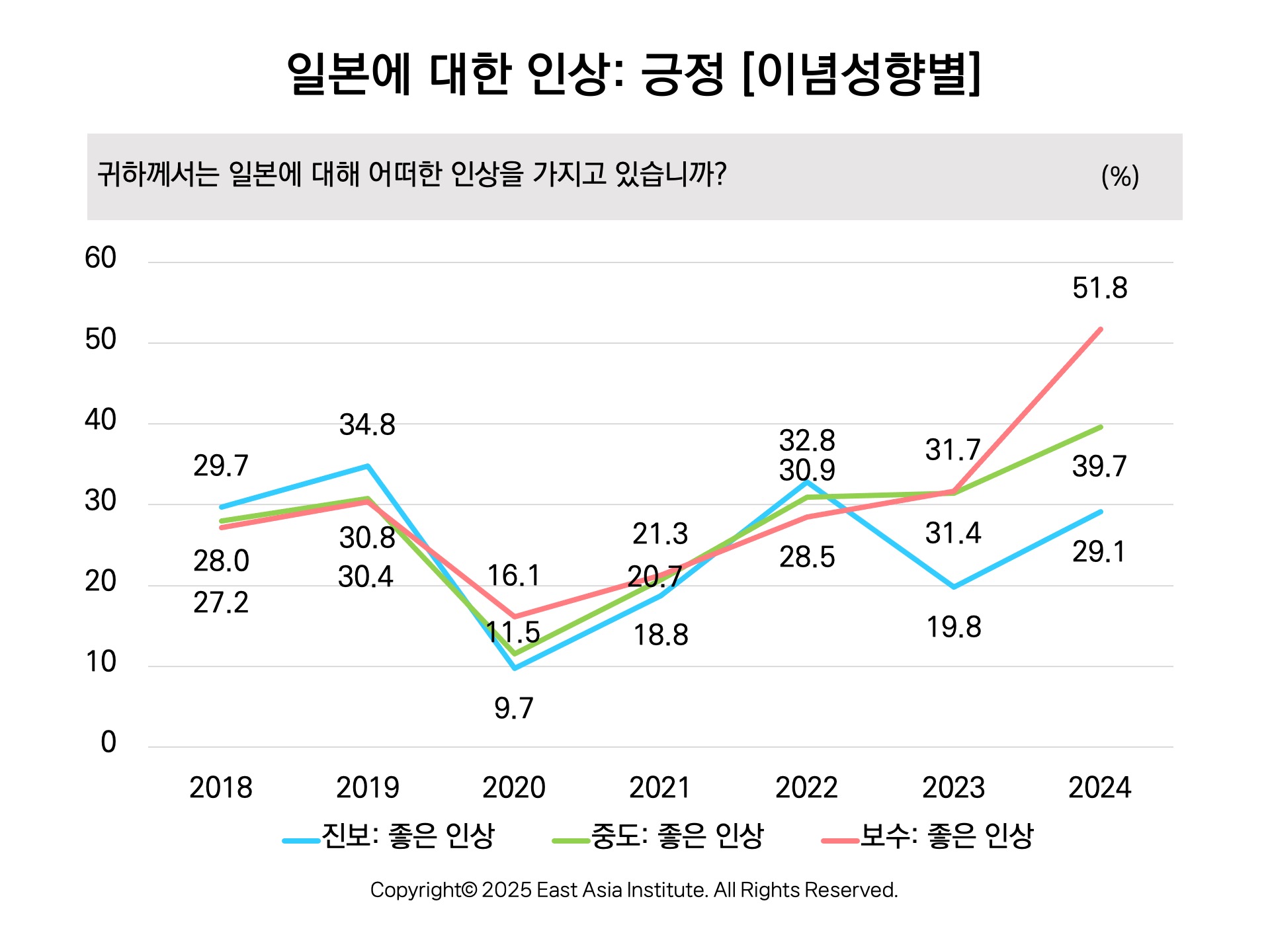

[그림 5] 일본에 대한 인상 추이, 2018-2024.

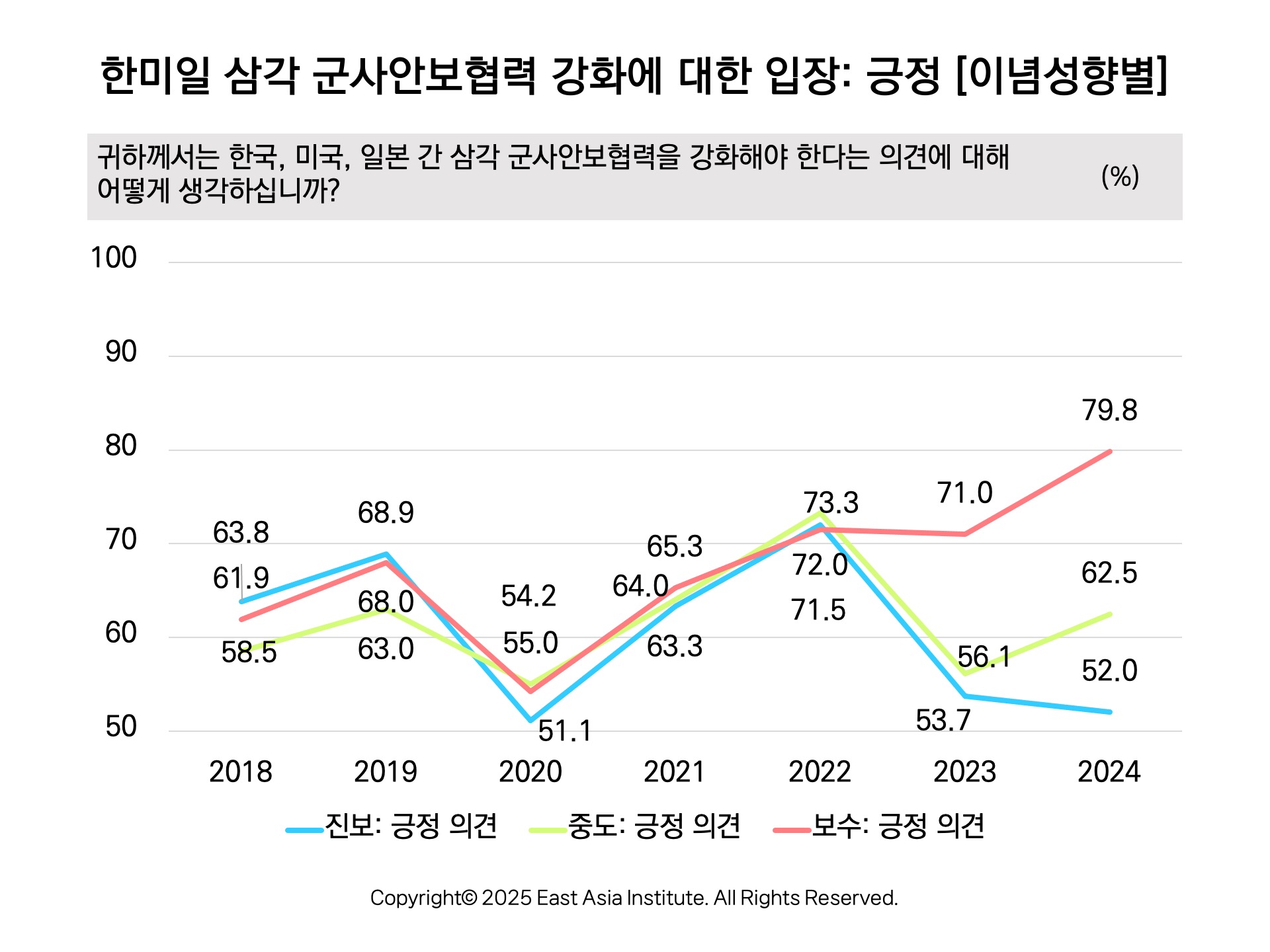

[그림 6] 한미일 군사안보협력 강화에 대한 입장, 2018-2024.

[그림 5]와 [그림 6]을 보면 당파적 양극화는 2022년을 기점으로 확대일로이다. 일본에 대한 호감도의 경우, 보수와 진보 사이에 2-6%포인트 정도의 간극을 보였던 것이 2022년 정권교체 이후 급격히 증가하여 2023년에는 12%포인트, 2024년에는 23%포인트로 확대되었다. 한미일 군사안보협력에 대한 지지도 역시 2022년까지 당파적 차이가 거의 없었으나 2023년 17%포인트, 2024년 28%포인트로 확대되어 유사한 패턴을 보이고 있다. 문재인 정부에서 윤석열 정부로 권력이 이동하면서 진보진영의 일본 호감도와 한미일 안보협력 지지도는 급격히 저하한 반면, 보수진영의 일본 호감도와 한미일 안보협력 지지도는 급격히 증가한 것이다. 2022년 이전과 이후를 확연히 가르는 양자관계 변화 혹은 사건이 존재하지 않았음에도 불구하고 이런 차이가 나타난 것은 정권교체에 따른 당파적 지지 혹은 반대의 결과라 판단할 수밖에 없다.

여론조사에서 드러난 대중의 분열적 여론은 이들이 갖고 있는 이념을 반영하는 것이 아니라 정파 지도자의 이해관계와 정치적 조작에 영향을 받는 것이라 할 수 있다. 2023년 제3자 변제안과 후쿠시마 오염수 문제, 2024년 사도광산의 유네스코 등재 문제 등은 대중을 친일과 반일로 나누는 분열적 이슈로 프레이밍되어 정파적으로 이용되었다. 그 결과 대일정책은 정파적 지지를 규합하고 반대파를 공격하는 소재가 되고 있다. 이런 가운데 중도적 혹은 초당파적 입장이 설 여지는 점점 줄어들고 있다. 2025년 한국의 리더십 리스크는 정치적 양극화에 따른 대일정책의 양극화, 한일관계의 정치화라 할 수 있다.

Ⅴ. 나오며

2025년 한일관계의 과제는 이상의 3대 리스크를 관리하는 일이다. 트럼프 리스크는 미국의 동맹국간 연대를 유인하고 있다. 동병상련의 처지에서 미국을 함께 설득하고 리스크를 함께 관리해갈 필요가 있다. 한국의 경우, 대일정책은 한편으로 당면한 트럼프 리스크에 대비해 한일 협력의 분면을 넓혀 가는 동시에, 국교정상화 60주년을 맞아 장기적이고 대국적인 시점에서 미래 60년의 한일 신시대 개막을 준비해야 한다. 안보·경제 등 기능적 협력을 확대해 가면서 포괄적 전략적 동반자 관계를 만들어가는 한편, 역사인식의 화해를 향한 분위기를 조성하고, 역사문제 협력과 기능적 협력을 병행해 가는 선순환 구조를 만들어가는 일이다.

이러한 전향적 외교를 위해서는 일차적으로 대일 정책의 양극화를 극복하기 위한 국내 제도의 정비와 개혁이 필요하다. 이는 구조적으로 정치적 양극화를 해소하는 문제와 연결된다. 대통령 탄핵에도 불구하고 이러한 극단의 정치를 야기한 정치적 양극화는 하나도 달라진 것이 없다. 극단적 정치 대립과 정치 마비를 가져오는 현행 정치 시스템에서 벗어나 다수의 목소리가 반영되고 정치적 합의가 가능할 수 있는 새로운 제도로의 개혁이 이루어질 때 비로소 초당적인 외교정책과 대전략이 나올 수 있을 것이다. ■

참고 문헌

김성조. 2024. “[2024 일본 선거 이슈브리핑] ② 자민당 정치의 위기: 장기집권, 정치자금, 정치개혁.” EAI 이슈브리핑. 10월 31일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22672&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

손열. 2024a. “[신년기획 특별논평 시리즈] ⑦ 캠프 데이비드 정신을 실천하는 2024년 한일관계: 과제와 전망.” EAI 논평. 1월 11일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22299&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

______. 2024b. “[EAI 이슈브리핑] 정치 양극화에 동요하는 한일관계: 2024년 여론조사에서 드러난 관계 개선과 여론 분열.” EAI 이슈브리핑. 9월 19일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22667&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

이정환. 2024. “[2024 일본 선거 이슈브리핑] ③ 이시바 자민당의 ‘지키다’ 지향과 경제정책의 향배.” EAI 이슈브리핑. 10월 31일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22673&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

이주경. 2024. “[2024 일본 선거 이슈브리핑] ① 탈 아베 시기 진입과 정치 쇄신 압력 속 이시바 정권의 딜레마.” EAI 이슈브리핑. 10월 31일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22671&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

전재성. 2025. “[신년기획 특별논평 시리즈] ① 트럼프주의 외교 전략과 세계질서의 미래, 한미관계.” EAI 논평. 1월 3일. https://eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=22678&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 1. 7.)

首相官邸. 2024. “第214回国会における石破内閣総理大臣所信表明演説” https://www.kantei.go.jp/jp/102/actions/202410/04shu_san_honkaigi.html (검색일:2025.1. 7.)

首相官邸. 2025. “石破内閣総理大臣 令和7年 年頭所感.” https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0101nentou.html (검색일: 2025. 1. 7.)

森 聡. 2024. “第2次トランプ政権の外交・防衛(1)―抑制主義者と優先主義者の安全保障観と同盟国へのインプリケーション―.” 笹川平和財団 論考シリーズ No.173 | 2024.11.25. https://www.spf.org/jpus-insights/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_173.html (검색일: 2025. 1. 7.)

■ 손 열_동아시아연구원 원장, 연세대학교 국제학대학원 교수.

■ 담당 및 편집: 박한수_EAI 연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 204) hspark@eai.or.kr