미디어는 선거에서 단순 조연이 아닌 또 하나의 주인공이다. 유권자들은 후보자의 거의 모든 정보를 미디어에서 얻고 그에 근거해 최종 결정을 내린다. 동아시아연구원(EAI)은 지난해 총선·대선의 다양한 이슈와 현상을 분석한 보고서 <변화하는 한국유권자 5>를 최근 펴냈다. 보고서 가운데 '18대 대통령선거에서 미디어 이용과 후보 선택'의 상관관계를 연구한 서현진 성신여대 사회교육과 교수의 논문을 소개한다.

서현진 교수 이번 논문의 핵심 요지는 이렇게 정리할 수 있을 것 같다. 유권자들은 선거시 후보 선택 과정에서 미디어의 영향을 많이 받는다. 하지만 예상과 달리(?) 어떤 합리적 판단 기준이나 쟁점과 관련한 진실에 접근하기 위한 목적보다는 자신의 지지를 논리적으로 강화하는 데 미디어를 이용한다. 이를테면 "보수 성향 유권자는 보수 성향 언론이나 방송에 지속적으로 노출되고 이런 노출을 통해 자신의 가치와 믿음을 더욱 강화해 궁극적으로 확신을 갖고 보수 후보에게 투표한다"는 이야기다.

구미디어는 박근혜, 뉴미디어는 문재인

서 교수는 지난 대선 투표 1주일 전과 선거 직후 진행된 EAI·SBS·중앙일보·한국리서치의 공동 패널조사 자료를 이용해 분석했다. 패널조사는 동일 유권자에 대한 지속적인 관찰로 표심의 움직임을 파악할 수 있는 조사로 전국 19세 이상 성인 남녀 1400여 명이 참여했다. 패널들에게는 1주일 동안 TV, 신문, 인터넷, SNS(소셜네트워크서비스) 가운데 대선 정보를 가장 많이 얻은 매체는 무엇인지 등을 물었다.

조사 결과 주요 이용 매체는 총선 때와 달랐는데, 총선에선 응답자의 36.4%가 인터넷을 가장 많이 이용했다고 답한 반면 대선 때는 TV가 44.2%로 가장 높은 비율을 차지했다. 인터넷은 대선에서도 33.3%로 여전히 많은 비중을 차지했지만 TV에는 못 미쳤다. 서 교수는 "지역을 기반으로 하는 총선과 비교해 전국을 하나의 선거구로 하는 대선에서는 TV 영향력이 증가"할 수밖에 없다고 설명한다.

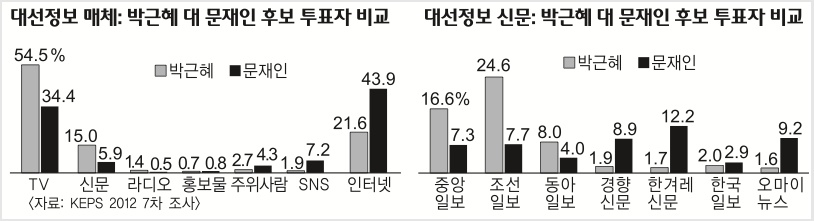

박근혜(새누리당)-문재인(민주당) 두 주요 후보에게 투표한 집단별로 분석한 결과는 더욱 흥미로웠다. 박근혜를 찍은 유권자의 다수(54.5%)는 TV를 가장 많이 이용했다고 답한 반면 문재인 지지 집단은 인터넷(43.9%)이 1위를 차지한 것이다. 박근혜 지지 집단 가운데 인터넷을 꼽은 유권자는 21.6%에 그쳤고 문재인 지지 집단은 34.4%가 TV를 선택했다. 신문 역시 15%-5.9%로 박근혜 지지자들이 주로 이용했다.

종편방송과 팟캐스트 등 인터넷방송 간에도 뚜렷한 차이가 났다. 종편방송의 경우 박근혜-문재인 지지 집단의 격차가 21.1%-11.9%(가장 많이 시청한 방송)로 크게 났고, 인터넷방송은 거꾸로 4.2%-15.4%라는 수치를 보였다. 방송 3사는 66%-64.2%로 별 차이가 없었다. 즉 박근혜-문재인 지지집단 공히 방송3사를 가장 많이 시청했으며, 박 지지자일수록 종편방송을, 문 지지자일수록 인터넷방송을 더 많이 봤다는 이야기다.

신문도 예의 성향별로 갈렸다. 조선일보(24.6%-7.7%)·중앙일보(16.6%-7.3%) 등 보수성향 언론을 많이 이용한 유권자는 박근혜에게, 한겨레(1.7%-12.2%)·경향신문(1.9%-8.9%), 오마이뉴스(1.6%-9.2%) 등 진보성향 언론을 많이 읽은 유권자는 문재인에게 대거 표를 던졌다.

SNS(트위터)의 경우는 이를 통해 선거 정보를 얻거나 다른 사람에게 리트윗을 많이 한 유권자일수록 문재인을 적극 지지한 것으로 조사됐다. 젊은층이 많이 쓰는 인터넷과 SNS가 진보성향 후보에게 유용한 매체임이 다시 한 번 확인된 것이다.

이상을 요약하면 이렇다. 진보 또는 보수성향 매체 이용이나 구미디어-뉴미디어 이용이 유권자들의 후보 선택에 많은 영향을 끼쳤음이 확인됐다. 즉 TV, 신문, 라디오 등 기존 매체나 보수성향 언론에서 더 많은 정보를 습득한 유권자일수록 박근혜를, 반대로 인터넷과 SNS, 그리고 진보성향 언론을 많이 활용한 유권자일수록 문재인을 주로 지지한 것으로 나타났다.

서울언론이 전국언론은 아니다

서두에서 언급한 특정 후보자에 대한 '자신의 지지 논리 강화'를 위해 미디어를 이용했다는 분석은 이 같은 현상에서 어렵지 않게 추론 가능하다. 정부의 입김으로부터 자유로울 수 없거나 기득권층의 영향력이 큰 TV와 거대 (보수)언론은 보수 정당 소속의 박근혜 지지자에게 유용한 매체였다. 반대로 문재인 지지자들은 야권·진보 성향이 상대적으로 강한 신문과 인터넷(공간 또는 매체)을 주로 이용했다.

서현진 교수는 이와 관련해 "SNS 등 다양한 매체가 등장하고 개인적이고 선별적인 미디어 (스마트폰·태블릿PC 등) 선거전이 확대됨에 따라 향후 선거에서 오히려 미디어가 기존의 세대나 이념 균열을 더욱 심화시키는 방향으로 이용될 것이 걱정된다"고 말했다.

선거에서 미디어의 바람직한 역할은 정확한 사실관계를 전달하고, 유권자들이 사안을 보다 객관적이고 넓은 시야로 바라볼 수 있게 해주는 것이어야 한다. 하지만 상대적으로 진보 또는 보수에 '편향적인' 매체에 각 후보 지지자들이 쏠려 있다는 것은 유권자들의 미디어 이용 목적이 이와 큰 상관이 없음을 의미한다. 쉽게 말해 '봐야 할' 기사보다는 '보고 싶은' 기사, 자신이 지지하는 후보에게 유리한 기사, 자신의 성향에 맞는 기사만 찾아 봤을 가능성이 높다. 각 매체도 이런 독자들의 성향에 부응하기 마련이다. 자사의 영향력을 유지하기 위해선 문제가 있는 줄 알면서도 '편향적인' 논조를 계속 이어갈 수밖에 없다.

서 교수의 이번 논문에서 아쉬운 점은 '지역언론' 내지 '지역민' 변수가 아예 빠져 있다는 것이다. 각 지역별로 매체 이용도를 살폈다면 또 다른 확연한 차이가 입증됐을 수 있다. 대체로 지역민들은, 특히 고령이고 대도시와 먼 곳에 사는 사람일수록 인터넷·SNS보다는 TV·신문에서 더 많은 정보를 얻는다.

관심사와 쟁점 자체가 크게 다를 때도 많다. 조선·중앙·한겨레·경향 등 '서울언론'에선 뜨거운 쟁점인 사안이 지역(언론)에서는 거의 이슈가 안 되기도 한다. 대개 지역언론은 지역과 민생 현안을 부각한다. 이런 현실에서 서울언론만 주요 조사·분석 대상으로 삼는 것은 서울·수도권 중심의 의제만 중시하거나 서울이 곧 '전국'이라는 시각의 한계를 드러낸 것이라고 볼 수밖에 없다.