사회 개혁할 유력한 수단 … 유권자 참여 끌어낼 사회적 합의 절실

국회의원을 뽑는 총선은 더욱 심각한 양상이다. 1985년 84.6%를 기록한 뒤 80년대엔 70%대, 90년대 60%선, 200년 이후엔 과반을 위협받고 있다. 실제 최근 총선인 지난 2008년에는 46.1%로 역사상 처음으로 과반을 넘기지 못했다. 경합지역 선거구에선 30%대 당선자가 있다는 점을 고려하면, 전체 유권자 중 15~20%만 찍은 국회의원이 적지 않다. 국회의원이나 대통령의 대표성까지 의심받게 하는 대목이다.

국회의원을 뽑는 총선은 더욱 심각한 양상이다. 1985년 84.6%를 기록한 뒤 80년대엔 70%대, 90년대 60%선, 200년 이후엔 과반을 위협받고 있다. 실제 최근 총선인 지난 2008년에는 46.1%로 역사상 처음으로 과반을 넘기지 못했다. 경합지역 선거구에선 30%대 당선자가 있다는 점을 고려하면, 전체 유권자 중 15~20%만 찍은 국회의원이 적지 않다. 국회의원이나 대통령의 대표성까지 의심받게 하는 대목이다.

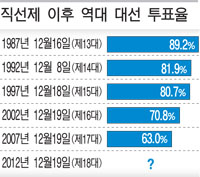

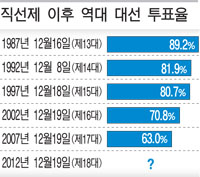

대통령 직선제는 70~80년대 유신과 군사독재에 반대하는 유권자들의 힘으로 역사의 물줄기를 바꾼 대사변이었다. 1987년 6월민주항쟁의 기억이 가시지 않았던 그해 12월16일 치러진 제13대 대통령선거 투표율은 무려 89.2%였다. 유권자 10명 가운데 1명만 빼곤 전원 투표에 참여한 것이다.

하지만 대선 투표율은 해를 거듭해 추락했다. 5년 뒤인 92년 대선에서는 81.9%, 97년엔 80.7%로 떨어졌다. 2000년대 이후엔 가속도가 붙어 2007년 17대 대선에서는 63%로 20년전보다 36.2%나 급락했다.

국회의원을 뽑는 총선은 더욱 심각한 양상이다. 1985년 84.6%를 기록한 뒤 80년대엔 70%대, 90년대 60%선, 200년 이후엔 과반을 위협받고 있다. 실제 최근 총선인 지난 2008년에는 46.1%로 역사상 처음으로 과반을 넘기지 못했다. 경합지역 선거구에선 30%대 당선자가 있다는 점을 고려하면, 전체 유권자 중 15~20%만 찍은 국회의원이 적지 않다. 국회의원이나 대통령의 대표성까지 의심받게 하는 대목이다.

국회의원을 뽑는 총선은 더욱 심각한 양상이다. 1985년 84.6%를 기록한 뒤 80년대엔 70%대, 90년대 60%선, 200년 이후엔 과반을 위협받고 있다. 실제 최근 총선인 지난 2008년에는 46.1%로 역사상 처음으로 과반을 넘기지 못했다. 경합지역 선거구에선 30%대 당선자가 있다는 점을 고려하면, 전체 유권자 중 15~20%만 찍은 국회의원이 적지 않다. 국회의원이나 대통령의 대표성까지 의심받게 하는 대목이다.

◆기업·단체보다 불신 받는 정치권 = 이런 투표율 추세는 정치권에 대한 유권자의 오랜 불신에서 비롯됐다는 분석이다. 80~90년대 민주화 과정에서 높아진 시민들의 정치의식은 정치권에 대한 기대로 이어졌다.

그러나 20여년에 걸쳐 정치권은 계파나 개인 이익을 앞세워 유권자들을 실망시켰다는 것이다. 또 적지 않은 정치인이 유권자들이 위임한 권한을 악용해 비리나 부패를 조장, 국민 불신을 자초했다.

실제 동아시아연구원이 2009년 조사한 '25개 파워조직 영향력·신뢰도 조사' 결과는 충격적이다. 동아시아연구원은 지난 2005년부터 2009년까지 매년 한국사회 25개 기관을 파워기관으로 선정해 2000여 명의 유권자를 대상으로 조사해왔다. 파워기관에는 정부기관과 정당, 기업, 사회단체, 노동조합 등이 주로 선정됐다. 조사결과 한나라당과 민주당 등 정당은 매년 신뢰도에서 최하위를 차지했다. 신뢰도 상위권은 현대차, SK, 삼성 등 기업들이 휩쓸었고 정부부처와 사회단체, 노동계가 그 뒤를 이었다.

집권여당인 한나라당은 영향력 면에서는 중간순위인 13위를 기록했지만 신뢰도에서는 최하위(25위)를 기록했다. 제1 야당인 민주당은 영향력에서 하위권인 공동 21위, 신뢰도에서는 24위로 겨우 꼴찌를 면했다. 두 정당은 신뢰도 점수도 10점 만점에 3.6점 가량을 받는데 그쳤다.

◆"권력은 이미 시장으로 넘어갔다" = 한국선거학회의 서복경 서강대 연구교수는 "노무현 전 대통령의 '권력이 이미 시장으로 넘어갔다'는 언급처럼 변화되는 현실을 따라잡지 못한 정치권에 대한 유권자의 냉엄한 인식을 반영한 것"이라고 진단했다. 그러나 우리 사회의 구조개혁을 가장 효과적으로 주도할 수 있는 수단이 '정치'임을 고려한다면 매우 안타까운 현실이란 것이 전문가 분석이다.

서 박사는 "현재 유권자의 삶이 어려운 이유 가운데 많은 부분은 시장에서 공정한 경쟁이 보장되지 않음으로 인해 발생하는 문제"라고 진단했다. 비정규직을 대량으로 양산하고 중소기업이 버틸 수 없는 시장의 왜곡된 구조에서 비롯되는 문제란 것이다.

또 우리 사회의 구조적 개혁과제가 법률로 집약되고, 이를 최종결정하는 곳이 국회와 행정부이다. 따라서 행정부의 수반인 대통령과 국회를 구성하는 의원을 선출하고 제 역할을 하도록 하는 '정치'의 기능을 무시해선 우리사회가 효과적으로 발전하기 어렵다는 지적이다.

◆고평가된 기업, 저평가된 정치 = 그런 점에서 유권자들의 높은 기대감으로 인해 한국사회의 정치를 지나치게 '도덕적이고 높은 잣대'로 평가하고 있다는 지적도 나온다.

서 박사는 "최근 기업에 대해서는 '산업역군' 식의 70년대 패러다임을 가지고 수출경쟁력에 대한 칭송만을 하는 반면, 정치에 대해서는 '경제가 작동하는데 빌붙어 사회적 지대(rent)를 축내는 존재'로 접근하는 시각이 팽배하다"면서 "이런 인식은 자칫 '정치 무용론'을 확산시킬 수 있다"고 우려했다.

현대민주주의에서 사회구조와 시장의 왜곡을 바로잡을 수 있는 힘이 정치에서 나오는 것이라면, '정치'의 신뢰도와 역할을 높이도록 함께 노력하는 방법밖에 없다는 진단이다. 서 박사는 "정치가 존재론적으로 필요하고, 실제 현실에서 영향력을 가지고 있는 존재로 비춰져야 '정치'가 시장의 왜곡된 관행을 바로잡을 수 있는 힘을 가질 수 있다"면서 "결국 가장 큰 힘은 유권자들의 투표참여에서 시작되고 거기에서 결정될 것"이라고 지적했다.