역대 선거 투표 성향 분석해보니

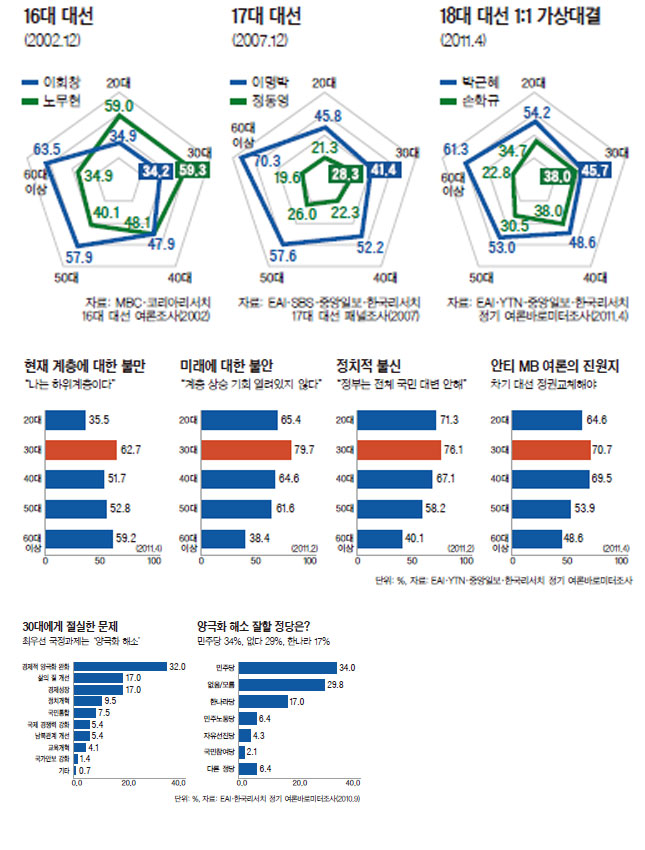

2002년 노무현 정부의 탄생은 젊은 세대와 나이 든 세대 사이의 균열이 한국 사회의 중요한 갈등 축으로 등장했음을 알리는 신호탄이었다. 16대 대선에서 노무현 후보와 이회창 후보의 세대별 득표율은 아주 대조적이었다. 특히 30대(59.3% 대 34.2%)와 20대(59.0% 대 34.9%)에서 노 후보 지지가 압도적이었다. 40대에선 48.1% 대 47.9%로 거의 비슷했다. 반면 50대는 40.1% 대 57.9%, 60대 이상은 34.9% 대 63.5%로 이 후보에게 압도적인 지지를 보냈다.

5년이 지난 2007년에는 참여정부 심판론이 거세지며 모든 세대에서 이명박 후보 지지율이 정동영 후보를 앞섰다. 특히 50대에서는 31.6%포인트(57.6% 대 26.0%), 60대 이상에서는 무려 50.7%포인트(70.3% 대 19.6%) 차이로 이 후보 지지가 압도적이었다. 그러나 당시에도 30대는 13.1%포인트(41.4% 대 28.3%) 차이로 격차가 가장 좁았다. 40대는 19.9%포인트(50.0% 대 21.3%), 20대는 24.5%포인트(45.8% 대 21.3%) 차이를 보였다.

내년 대선에서는 어떨까. 4·27 재·보선 직후 동아시아연구원(EAI)과 중앙일보·YTN·한국리서치 등이 실시한 여론조사 결과를 보자. 한나라당 박근혜 전 대표와 범야권 단일후보로 손학규 대표가 1대 1 대결을 벌인다고 가정할 경우 박 전 대표가 모든 세대에서 앞선 것으로 나타났다. 하지만 역시 30대에서 가장 근소한 격차를 보였다. 45.7% 대 38.0%로 7.7%포인트 차이에 불과했다. 40대는 10.6%포인트(48.6% 대 38.0%) 차이였다.

반면 20대에선 19.5%포인트(54.2% 대 34.7%), 50대에선 22.5%포인트(53.0% 대 30.5%), 60대에선 38.5%포인트(61.3% 대 22.8%) 차이로 박 전 대표의 우세가 두드러졌다. 2002년부터 현재까지 줄곧 30대가 반(反)한나라당 표심의 진원지 역할을 해온 셈이다.

불만·불신· 불안의 3不 세대

30대의 정치·사회 의식을 분석해보면 ▶계층적 불만 ▶정치적 불신 ▶미래에 대한 불안 등이 가장 심각한 것으로 나타난다. 무엇보다 계층 인식에서 상대적 박탈감이 크다. 올 2월 조사에서 스스로 ‘나는 하위 계층’이라고 생각하는 비율을 조사했다. 30대가 무려 62.7%로 가장 높았다. 은퇴 세대인 60대 이상도 59.2%나 됐지만 30대에는 미치지 못했다.

반면 다수가 아직 냉엄한 생존 현장을 접하지 않은 20대는 35.5%로 가장 낮았다. 외환위기와 글로벌 금융위기 등 경제·사회적으로 불안한 환경 속에서 청년기를 보낸 경험이 계층적 불만과 박탈감을 키운 것으로 분석된다.

더구나 한국 사회의 양극화가 심화되고 중산층 붕괴 위험이 높아지면서 계층 상승에 대한 기대조차 포기하고 있다. 같은 조사에서 ‘한국 사회에서 계층 상승의 기회가 열려있다’는 주장에 대해 ‘공감하지 않는다’는 응답이 30대에서 79.7%로 가장 높았다. 청년실업이 심각한 20대(65.4%)보다 더 높은 수치다.

이런 요인들은 정치적 불신으로 이어지고 있다. ‘정부가 소수집단의 이익보다 전체 국민의 이익을 대변한다’는 주장에 대해 ‘공감하지 않는다’는 30대의 응답 비율은 무려 76.1%에 달했다. 정치 불신은 정권교체 요구로도 표현되고 있다. 4월 조사에서 ‘차기 대선에서 집권당인 한나라당을 심판하고 정권교체를 이뤄야 한다’는 주장에 대해 30대 중 70.7%가 공감을 표시했다.

급격한 물가상승과 전세대란 등 체감 경제가 최근 악화되고, 사회 양극화에 대한 우려가 커지는 것도 30대의 정권 심판론을 강화시키는 요인으로 꼽힌다. 실제로 지난해 9월 ‘정부가 추진해야 할 최우선 국정과제’를 물어봤을 때 30대는 ‘경제적 양극화 완화’(32.0%)를 첫째로 꼽았다. 이어 ‘삶의 질 개선’과 ‘경제 성장’(이상 17.0%) 등 개인 경제 생활의 개선과 직접 연관 있는 어젠다가 최상위 과제에 올랐다. 반면 정치개혁(9.5%), 국가경쟁력 강화(5.4%), 안보 강화(1.4%) 등 국가적 어젠다들은 우선순위에서 크게 밀렸다.

주류 정치에 대해 냉소적 반응

여기서 주목할 점은 정권 교체론을 강하게 지지하고, 양극화와 삶의 질 등 진보 친화적인 어젠다를 중시하는 30대의 여론이 곧바로 야권 지지로 이어지진 않는다는 점이다. 양극화 문제나 삶의 질 문제를 가장 중요한 어젠다로 꼽은 응답자들에게 ‘어느 정당이 그 문제를 가장 잘 해결할 거라고 보느냐’고 물어본 결과 민주당을 꼽은 30대는 34%에 불과했다. 29.8%는 ‘해결할 정당이 없다’거나 응답을 유보했다. 한나라당이라고 답한 경우도 17.0%나 됐다. 대안이 불확실하다는 얘기다.

30대에서 박근혜 전 대표와 손학규 대표 간의 지지율 격차가 가장 좁긴 하지만 여전히 박 전 대표가 우세한 이유다. 내년 대선을 앞두고 여야 정치권이 30대 표심의 유·불리만 따지기에 앞서 30대를 정치불신 세대로 만든 데 대해 진지하게 반성하고 대안 모색에 힘써야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

정한울 동아시아연구원 여론분석센터 부소장