중앙SUNDAY·EAI·한국리서치 정기 여론조사

외국어고교(외고)의 존폐 여부를 둘러싼 논란이 갈수록 가열되고 있다. 외고는 수월성 교육의 상징으로 인식되면서 경쟁을 강조해 온 보수층의 지지를 받았다. 그러나 최근 여권 일각에서 외고를 사교육비 증가의 주범으로 낙인찍고, 외고의 학생선발권을 폐지하자는 주장이 나왔다. 외고를 자율형 사립고(자사고, 추첨으로 학생선발)로 전환해야 한다고 문제를 제기하는 이들이 나와 찬반 논란이 불붙고 있는 것이다.

중앙SUNDAY는 동아시아연구원(EAI)·한국리서치와 공동으로 외고 문제에 대해 여론조사를 실시했다. 지난달 24일 실시된 조사에선 외고에 대한 다양한 의견이 표출됐다.

먼저 ‘외고의 학생선발권을 폐지하고 추첨제로 학생을 선발하는 자율형 사립고로 전환해야 한다’는 쪽에 동의한 응답자는 35.8%였다. 이어 ‘외고를 일반사립고 형태로 바꾸어야 한다’는 응답은 28.6%이었고 ‘현행 외고를 유지해야 한다’는 응답은 26.4%였다.

외고 문제에 대해서는 진보층과 보수층 양측 모두 크게 다르지 않은 의견을 나타낸 것도 특징이었다. 스스로 진보적이라는 응답한 층에서 외고의 자사고 전환론 지지는 40.9%였다. 이는 외고를 일반고로 평준화하는 방안에 대한 지지자(31.3%)보다 많았다. 보수라고 생각하는 층에서도 외고의 자사고 전환론에 대한 지지는 36.5%로, 외고 존속론(28.1%)보다 높았다.

시야를 넓혀 교육 전반의 문제에 대한 국민 여론에서 나타난 특징은 다음과 같다. 첫째, 교육 문제의 책임 소재를 보는 인식이 천차만별이라는 점이다. 문제를 어떤 차원으로 보느냐에 따라 문제 해결의 주체와 출발점이 달라진다.

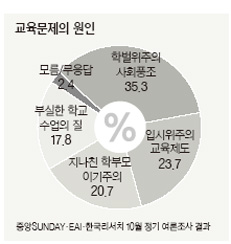

교육 문제의 주된 원인으로는 ‘학벌위주의 사회 풍조’를 꼽은 응답이 35.3%로 가장 많았다. 23.7%는 ‘입시위주의 교육제도’를 가장 큰 문제라고 답했고, ‘학부모들의 이기주의’를 꼽은 응답도 20.7%였다. ‘부실해진 학교 수업의 질’을 꼽은 응답도 17.8%였다.

연령대별로도 시각 차이가 적지 않다. 20대에서는 학벌위주의 사회풍조를 지적하는 응답이 52.9%였고, 30~40대에서는 학벌주의와 함께 입시제도에 대한 책임론이 컸다. 50대 이상은 학부모 책임론을 편다.

이번 여론조사 결과에서 확인되는 다른 특징은 바로 진보 대 보수라는 이념적 틀에서 벗어나 경쟁력과 수월성을 모두 중시하는 여론이 다수를 형성하고 있다는 점이다.

‘현 정부가 강조해온 수월성 및 교육 경쟁력 강화 정책’에 대해 응답자의 37.3%만이 ‘경쟁을 통한 실력 향상에 기여하기 때문에 찬성한다’고 했고, 58.4%는 ‘지나친 경쟁으로 학생 부담을 가중시키기 때문에 반대한다’는 입장이었다. 하지만 교사 간의 경쟁 유도와 경쟁력 강화 방안으로 제기되고 있는 교원평가제의 경우에는 찬성 여론이 압도적으로 많았다. 찬성한다는 입장이 무려 72.7%(매우 찬성 36.7%, 약간 찬성 36.0%)에 달한 반면 반대는 24.0%(약간 반대 17.3%, 매우 반대 6.7%)에 불과했다. 마지막 특징은 교육문제에 대한 비관주의와 패배주의 극복이 선결과제라는 점이다.

사교육비 문제에 대한 전망을 물어 본 결과 ‘현 정부 임기 내에 우리나라 사교육비 문제가 더욱 심각해질 것’이라는 응답이 과반수에 달하는 49.6%, ‘현재 수준과 비슷할 것이다’라는 전망이 34.8%였다. 반면 ‘지금보다 완화될 것’이라는 낙관적 전망은 10.7%에 불과했다. 연령·학력·소득 같은 사회경제적 처지나 이념적·정치적 입장에 따라 비관하는 강도의 차이는 있지만 사교육비 문제가 나아지지 않을 것이라는 비관적 전망이 전 계층에 만연되어 있음을 알 수 있다. 심지어 이명박 대통령 국정지지층에서조차 현 정부 임기 내에 사교육비가 악화될 것이라는 전망이 31.4%, 현 수준이 지속될 것이라는 전망이 41.8%로 크게 나아질 것 없다는 입장이다. 완화될 것으로 보는 입장은 18.6% 수준에 불과했다.

이해 당사자들의 다양한 이해관계가 얽혀 있고, 다양한 차원의 문제들이 복합되어 있는 문제일수록 교육 관련 주체들 스스로 문제를 해결하겠다는 의지가 필수적이다.

최근 이 대통령은 청와대가 직접 교육 문제를 챙기고 반드시 해결하겠다는 정책적 의지를 밝힌 바 있다. 그러나 정부의 의지와 자신감에도 불구하고 중요한 교육주체 중 하나인 다수의 교육소비자들은 대단히 비관적이다. 비관주의 극복이 선결과제다.