한국사회 이념의 좌표는…조사기관별 제각각…몇달새 우열 바뀌기도

이념-주장 서로 배치되는 자기모순도 늘어

우리는 왼쪽으로 가고 있는 것일까, 오른쪽으로 가고 있는 것일까. 한국의 이념지형에 대한 최근의 통설은 진보가 퇴조하고 보수가 부흥하고 있다는 것이다. 짧게 보면 진보개혁을 표방하며 출범한 노무현 정부 5년 동안, 진보가 우위를 점하던 흐름이 역전됐다는 시각이다. 그래서 한나라당 대선 후보끼리 지지도 1, 2위를 다투고 있다는 것이다.

길게 보면 민주화 20년 동안 계속돼 온 이념의 거대한 흐름이 바뀌고 있다는 주장도 있다. 1987년 6월 항쟁으로 이념의 금기가 깨진 뒤 시작한 진보의 성장이 멈췄다는 것이다. 왜 실패한 것일까, 책임논쟁이 진보진영 내에서 격렬히 벌어진 것도 이 때문이다. 젊은 세대가 보수화하고 있다는 점은 이념의 시대가 끝났음을 알려주는 징표처럼 보인다.

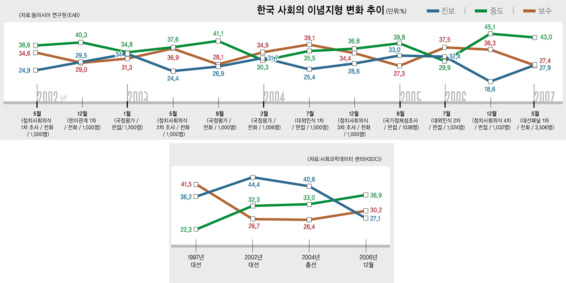

그러나 최근 잇따라 나온 다양한 조사들을 분석해보면, 이와 같은 한국사회의 우향우론을 액면 그대로 받아들이기가 어려워진다. 지난해 12월 한국일보와 동아시아연구원(EAI)의 조사에 따르면 자신이 진보라고 평가한 층(주관적 진보층)은 18.6%, 보수층은 36.3%였다. 주목되는 것은 중도층의 신장률이 가장 높아 45.1%에 달했다는 점이다.

다소 각도를 달리해 5월 한겨레신문과 한국사회과학데이터센터(KSDC) 조사를 살펴보면, 보수정당(11.4%)보다 진보정당(39.2%)의 선호도가 크게 높았다. 같은 기관의 지난해 12월 조사에서는 주관적 보수층의 약진 속에서도 정책에 대해서는 진보적인 성향을 보이는 응답이 두드러졌다.

차기 정부의 이념성향을 놓고도 ‘진보적이어야 한다’가 ‘보수적이어야 한다’보다 많은 경우(2006년 12월 KSDC 39.8% 대 17.3%)와 보수강세(한국사회여론연구소 11월 45.1% 대 48.2%)가 혼재해 있다.

EAI의 정한울 여론조사센터 부소장은 “한국사회의 이념이 무엇이냐에 대한 합의된 측정지표가 없어 조사기관마다 다른 결과가 나오고 연구자들이 큰 혼란을 겪고 있다”면서 “1개월 단위로 응답이 크게 변하고 있는데, 과연 이 같은 태도의 변화를 이념의 변화로 부를 수 있을 지 의문”이라고 말했다.

노무현 정부 출범 후 여론조사 결과를 살펴보면 한국인들의 이념성향에 대한 생각이 얼마나 어지럽게 변하는지 알 수 있다. 이념은 공고하고, 지속적으로 정책과 태도에 영향을 미치는 생각의 틀이다.

그런데 EAI가 지난 2002년 5월부터 실시한 12번의 조사를 살펴보면 4번이나 보수, 진보의 우열이 바뀌었다. 대선이 치러진 2002년 12월에 시작된 진보우위가 운수노조파업과 한미외교 갈등이 한창이던 2003년 5월 바로 역전되고, 탄핵사태 직후 구도가 다시 바뀌는 식이다.

고려대 이내영교수(EAI 여론분석센터 소장)는 “진보 또는 보수라고 응답한 사람 가운데 상당수는 실제로는 자기 이념이 없다”면서 “노무현 정권이나 정당에 대한 태도, 진보나 보수라는 이미지에 대해서만 소속감을 나타내고 있을 가능성이 크다”고 말했다.

한국 이념지도의 또 한가지 특징은 이념의 축이 다양화하면서 자기모순이 늘고 있다는 것이다. 자신이 진보층이라고 여기면서 분배보다 성장을 중시해야 한다고 응답하는 층이 늘고 있다.

또 성장을 중시하는 응답자가 정책질문에서 복지혜택을 강화해야 한다고 말한다. 최근 진보진영의 지도자급 인사가 “여성 대통령은 시기상조”라고 말했다가 논란을 빚은 것도 단적인 사례다. 남녀평등의식은 한국에서 진보이념의 척도이다.

이런 특징들 때문에 한국에서 이념층의 구분이 의미 있냐고 회의론을 제기하는 전문가도 있다. 이념의 시대가 끝난 게 아니라, 아예 존재하지 않았다는 주장이다. 김상봉 전남대 철학과 교수는 한 대담에서 “87년 이후 진보적 이념이 과연 어느 정도 생명력이나 영향력을 가지고 있는가 의문”이라면서 “보수도 자기의 기준이 있는 게 아니라 온전히 미국의 패러다임을 따라 하고 있는 게 아닌가”라고 반문했다.