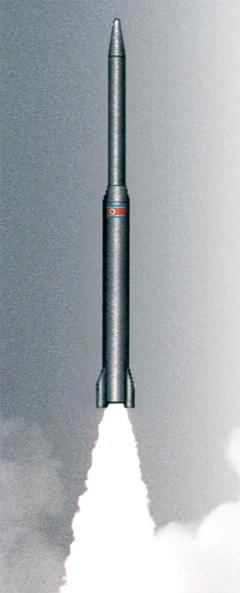

새 정부의 新외교 전략 ③ 변환 속의 4강 외교 : 북한 돌발사태때 한·중 공동대응 체제 구축해야

| 2008-01-03

이태환

중국은 2007년 미국, 일본에 이어 세계 3위 경제대국으로 부상했다. 2008년 북경 올림픽, 2010년 상하이 엑스포를 치르고 나면 중국은 보다 더 초강대국의 모습을 갖추게 될 것이다. 국내경제성장을 최우선으로 삼고 있는 중국은 현재로서는 미국과는 불필요한 갈등 대신 협력관계를 유지하고 있으며 일본과도 최근 정상회담에서 “전략적 호혜관계” 구축을 모색하고 있다. 우리에게도 중국의 중요성은 남다르게 변화해 왔다. 경제적으로 가장 중요한 제1교역 대상국으로서 한·중 교역액이 예상을 앞질러 2008년에 2000억달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 중국은 북핵문제, 평화체제 구축 같은 한반도의 핵심 문제에서도 미국과 함께 중심무대에 서 있다.

환경·에너지 문제 등 非안보분야 협력 강화

韓·美동맹 기초 위에 韓·中관계 강화 돼야

중국은 2007년 미국, 일본에 이어 세계 3위 경제대국으로 부상했다. 2008년 북경 올림픽, 2010년 상하이 엑스포를 치르고 나면 중국은 보다 더 초강대국의 모습을 갖추게 될 것이다. 국내경제성장을 최우선으로 삼고 있는 중국은 현재로서는 미국과는 불필요한 갈등 대신 협력관계를 유지하고 있으며 일본과도 최근 정상회담에서 “전략적 호혜관계” 구축을 모색하고 있다. 우리에게도 중국의 중요성은 남다르게 변화해 왔다. 경제적으로 가장 중요한 제1교역 대상국으로서 한·중 교역액이 예상을 앞질러 2008년에 2000억달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 중국은 북핵문제, 평화체제 구축 같은 한반도의 핵심 문제에서도 미국과 함께 중심무대에 서 있다.

중국은 2007년 미국, 일본에 이어 세계 3위 경제대국으로 부상했다. 2008년 북경 올림픽, 2010년 상하이 엑스포를 치르고 나면 중국은 보다 더 초강대국의 모습을 갖추게 될 것이다. 국내경제성장을 최우선으로 삼고 있는 중국은 현재로서는 미국과는 불필요한 갈등 대신 협력관계를 유지하고 있으며 일본과도 최근 정상회담에서 “전략적 호혜관계” 구축을 모색하고 있다. 우리에게도 중국의 중요성은 남다르게 변화해 왔다. 경제적으로 가장 중요한 제1교역 대상국으로서 한·중 교역액이 예상을 앞질러 2008년에 2000억달러에 이를 것으로 전망되고 있다. 중국은 북핵문제, 평화체제 구축 같은 한반도의 핵심 문제에서도 미국과 함께 중심무대에 서 있다.

노무현 정부는 한때 ‘친중소미(親中疎美)’라는 표현이 나올 정도로 미국과 중국을 대등하게 보며 미국을 벗어나 중국에 접근하는 인상을 국내외적으로 심어주었다. 비현실적인 ‘동북아 균형자론’은 미일과의 외교관계를 소원하게 만들고 한·중 관계의 신뢰구축에도 별 도움을 주지 못한 채 한국의 전략적 입지를 축소시켰다. 그리고 수사적인 차원을 넘어서기 어려운 동아시아 다자협력을 강조하고 집착했다.북핵 문제에서도 미·중의 역할과 협력 정도를 제대로 파악하지 못한 채 6자회담에서 한국의 주도적인 역할에 대한 목소리만 높였을 뿐이다.

이명박 신정부가 대중정책에서 가장 우선적으로 고려해야 할 것은 전략적 관점에서 한·중 관계를 단순한 양자차원이 아니라 한·미관계와 연계해 재정립하는 것이다. 한·미 동맹 강화가 한·중관계를 소원하게 만들거나 한·중관계 강화가 한·미관계를 약화시키면 한국의 입지는 좁아질 수밖에 없다. 한·미동맹을 주축으로 하되 중국과 같은 강대국들과의 네트워크를 전방위적으로 강화하는 이중 그물망 짜기 전략을 구사해야 한다. 중국의 영향력 확대에 효율적으로 대응하기 위해서는 한국과 중국의 공통 이익이 무엇인가를 밝히고 위협 요인을 공동으로 관리하는 협력체제를 구축해야 한다.

지난 대선, 국민의힘에 실망한 만큼 민주당 지지 늘지는 못했다

경향신문 | 2008-01-03

국민의힘은 왜 발밑부터 무너지나

매일신문 | 2008-01-03