![[제21대 대통령 선거와 한국 민주주의: 위기, 분열, 그리고 재편] ② 한국 청년층의 정치적 성향과 후보선택](/data/bbs/kor_workingpaper/20250825171837545378841.jpg)

[제21대 대통령 선거와 한국 민주주의: 위기, 분열, 그리고 재편] ② 한국 청년층의 정치적 성향과 후보선택

| kor_workingpaper |

한정훈

서울대 국제대학원 교수

한정훈 서울대 교수는 2017년 이래 3차례의 대선을 비교하며, 청년은 진보라는 통념이 더이상 유효하지 않다고 분석합니다. 한 교수는 청년층의 뚜렷해진 보수화 및 주요 양당 모두에 대한 실망감으로 제3후보를 통해 자신들의 의사를 표출하는 독특한 행태를 포착합니다. 나아가, 한 교수는 한국 청년층의 인구 감소와 성별 갈등이 정치적 영향력 약화와 세력 약화 요인으로 작용할 것이라고 경고합니다.

Ⅰ. 서론

한국 사회의 청년층에 대한 정의는 매우 난해하다. 표준국어대사전이나 우리말샘 등 사전적 정의에 따르면, 청년층은 ‘사회 구성원 가운데 청년기에 있는 사람을 통틀어 지칭하는 것’이다. 청년층에 대한 구체적인 특징을 제시하지 않고 동어반복적인 이러한 정의는 중장년기, 노년기의 연령집단과 대비를 통해서만 청년층을 이해하게 한다. 그 결과 한국 청년층은 ‘청년기’에 대한 통일된 생물학적 연령 규정 없이 다양한 연령대를 통해 범주화된다. 예를 들어, 법률적 측면에서 청년기본법은 19세부터 34세, 청년고용촉진특별법은 15세부터 29세, 중소기업인력지원특별법은 15세부터 34세를 청년으로 규정하며, 일부 지방자치단체는 조례를 통해 39세까지 청년으로 간주한다.

학술적 측면에서도 이와 크게 다르지 않다. 일반적으로 특정 선거 시점을 기준으로 10년 단위의 연령집단을 범주화한 후 가장 어린 연령집단인 29세 이하를 청년으로 간주하는 경향이 강하다. 더구나 이러한 청년층의 범주화 문제는 최근 청년층을 하나의 ‘세대담론’으로 발전시키려는 시도로 더욱 혼란이 가중되고 있다. M세대, Z세대 또는 이들을 통칭하는 ‘MZ세대’와 같은 개념과 함께 누가 청년층에 포함되는지에 대한 이해를 더욱 어렵게 하고 있다.

본 장은 청년층에 대한 이러한 개념적 정의의 부정확성에도 불구하고 2017년과 2022년, 그리고 2025년 세 차례에 걸친 한국 대통령 선거 과정을 통해 한국 청년층의 정치적 성향과 행태가 중장년, 노년층과 차별적인지를 탐색하는 것을 목적으로 한다. 용어의 부정확성 아래서도 이러한 연구는 두 가지 측면에서 중요하다. 하나는 최근 한국 청년층의 정치적 태도에 대한 점증하는 관심 때문이다. 2010년대 이후 확연히 증가한 청년층의 투표율과 정치참여는 한국 정치 지형의 변화에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되었으며, 실제 구체적인 결과로도 표출되었다(이정진 2022; 조창덕 2022). 또한 2010년대 후반부터 제기된 ‘이대남’, ‘이대녀’로 대표되는 청년층의 내적 분열 현상은 2021년 4월 서울시장 재보궐 선거에서 유의미한 효과를 지녔으며, 2022년 대통령 선거에서도 유사한 영향력이 목격되었다(김은이·송민호 2022).

다른 하나는 최근 한국 청년층의 정치적 태도와 행태는 과거는 물론 서구의 청년층과 많이 다르다는 의심 때문이다. 일반적으로 청년층은 권위나 전통을 거부하거나, 헤게모니에 반대하고(Gramsci 2011), 자유주의적 성향이 강하다(Mill 2015)고 알려졌다. 현대 사회학 및 정치학은 이러한 청년층의 성향을 빈번히 검증하였다. 알윈과 크로스닉(Alwin and Krosnick 1991)은 나이가 들면서 보수적인 정치적 태도를 지니게 된다는 점을 종단자료(longitudinal data) 분석을 통해 확인하였고, 글렌(Glenn 1974)은 이러한 보수화는 나이와 함께, 출생코호트의 차이(cohort differences)와도 관련이 있다는 점을 밝혔다. 최근 미국과 영국의 M세대 또는 Z세대에 관한 연구결과 역시 이러한 이론적 예측이 여전히 유효함을 보여준다.

예를 들어, 미국의 퓨리서치센터(Pew Research Center 2018)는 M세대를 1981년부터 1996년 사이에 태어난 이들로, Z세대를 1997년부터 출생한 이들로 범주화하고, 미국 내에서 M세대는 다른 세대에 비해 가장 진보적이며(liberal) 민주적이라는 사실을 검증하였다. 또한 영국의 사회조사 국립센터(National Centre for Social Research)는 2024년 보고서를 통해 영국 내 1997년과 2012년 사이 출생한 Z세대가 인터넷과 함께 성장하고 환경과 사회문제에 관심을 지닌 최초의 세대라고 규정하면서 이들은 권위에 반대하고, 마약 허용과 사형 금지를 선호하는 자유주의적 경향이 강하며, 사회복지에 대한 선호가 높은 진보성이 강한 세대라고 평가한다 (Lucas et al. 2024). 결국 현재 서구의 청년층인 M세대와 Z세대는 여전히 ‘청년은 진보’라는 오래된 모토(moto)에 부합하는 특성을 지닌다. 반면, 최근 한국 사회는 청년층의 보수화에 대한 인식이 팽배하다. 특히 안보나 성평등 의식 등을 두고 한국 청년층의 보수화에 대한 논쟁이 뜨겁다(최종속 2020). 본 연구는 이러한 논쟁을 보완할 구체적인 근거를 확대하고자 한다.

본 연구의 목적과 필요성에도 불구하고 한국 청년층의 정치적 태도와 행태를 통시적으로 비교함으로써 그 특징을 밝히는 것은 방법론적으로 상당한 한계가 있다. 본 연구를 탐색적 수준의 논의로 한정하는 것도 이러한 한계 때문이다. 우선, 장기간에 걸친 특정 연령집단의 정치적 태도와 행태에 관한 분석을 위해서는 충분한 자료의 축적이 필요하다. 본 연구는 세 차례에 걸친 대통령 선거 관련 설문자료를 비교하는 장점이 있지만 각 시기별 조사에 활용된 설문문항이 상이하기 때문에 여전히 비교분석에 활용할 수 있는 변수가 제한적이라는 한계를 지닌다. 둘째, 청년층으로 규정된 일정한 인구집단에 대한 분석은 연령(Age), 기간(Period), 세대(Cohort) 간 선형관계로 인해 각 변수의 독자적 영향력을 식별(identification)하는데 어려움이 따른다. 위계모형(hyerarchical model) 등 방법론적 개선책이 제시되고 있으나 이 역시 충분한 자료 축적을 바탕으로 활용 가능하다.

따라서, 본 연구는 한국 청년층의 정치적 태도와 행태의 변화를 장기간에 걸쳐 살펴볼 수 있는 한정된 자료 내에서 분석을 시도한다. 이 과정에서 청년층에 대한 선험적 연령 범주화를 시도하기보다 2017년 대선 시점을 기준으로 5년 단위로 연령집단을 범주화한 후, 이들이 세 차례에 걸친 대선에서 보여준 정치적 태도와 행태를 통해 한국 청년층을 규정할 수 있는 연령의 범위 및 특징을 밝히는 귀납적 논증방식을 택하고 있다.

Ⅱ. 자료와 변수

본 연구는 동아시아연구원(East Asian Institute)에서 2017년, 2022년, 2025년 대선 직후 한국인의 정치적 인식과 행태를 분석하기 위해 진행한 설문조사 자료를 활용한다. 장기간에 걸친 정치적 인식과 행태의 변화를 분석하기 위해서는 신뢰할만한 풍부한 자료가 장기에 걸쳐 축적되는 것이 필수적이다. 본 연구에서 활용하는 자료는 아쉽게도 이러한 요건의 일부만 충족한다.

우선 본 연구에서 활용하는 자료는 신뢰할 만하다. 신뢰할 만한 자료를 축적하기 위해서는 해당 자료를 방법론적으로 유사한 과정을 거쳐 축적하는 것이 필수적이다. 동아시아연구원에서 진행한 대선 사후 설문조사는 세 차례 조사 모두 한국리서치라는 동일한 설문조사 전문기관를 활용했다는 점에서 설문조사 과정의 방법론적 일관성을 충족한다. 반면, 본 연구에서 활용하는 자료는 풍부하지는 않다. 8년에 걸친 세 차례의 대선 사후 연구는 각각의 시점에서 중요한 현안들에 대한 관심을 반영하는 시점별 특수성에 초점을 두고 있기 때문에 세 시점에 걸쳐 지속적으로 축적된 자료가 빈약하기 때문이다.

위와 같은 본 연구에 활용된 자료적 특성으로 인해 본 연구는 결국 2017년 이후 세 차례의 설문조사에 공통적으로 등장하는 세 가지 변수를 분석한다. 세 가지 변수는 선거 관련 정보를 얻기 위해 활용하는 미디어 유형의 차별성, 자기규정적(self-placement) 이념성향, 각 선거에서 선택한 후보자에 관한 것이다. 이들 각각의 정보를 측정하기 위해 활용된 설문문항은 다음과 같다. 먼저 응답자들이 선거 관련 정보를 어떤 미디어를 통해 얻는지를 알아보기 위한 문항은 “귀하께서는 선거와 관련한 정보를 다음 중 어떤 경로를 통해 가장 많이 얻으셨나요?”로 세 차례의 설문조사 모두 동일한 문항이 활용되었다. 다만 응답자들이 선택할 수 있는 답항으로는 2022년 설문조사에서 2017년 설문조사에는 없었던 ‘유튜브’와 ‘중안선관위에서 보내는 선거자료’가 추가되었고, 2025년 설문조사에서는 2022년에 비해 ‘카카오톡, 텔레그램 및 그 밖의 온라인 플랫폼을 활용한 온라인 커뮤니티’가 추가되었다.

본 연구는 응답자의 유형을 ‘전통미디어 또는 레거시미디어’ 이용자 집단과 ‘뉴미디어’ 이용자 집단, 그리고 그 밖의 미디어 이용자 집단으로 구분하였다. ‘전통미디어’ 이용자 집단에는 공중파 TV, 종합편성 TV, 신문, 라디오를 통해 선거정보를 획득한다는 응답자가 포함되었고, ‘뉴미디어’ 이용자 집단에는 ‘인터넷 포털’, ‘소셜네트워크서비스’, ‘유튜브’, ‘팟캐스트’, ‘온라인커뮤니티’ 등 각 설문시점에서 추가된 뉴미디어를 반영한 뉴미디어 활용자를 포함하였다.

다음으로 응답자의 자기규정적 이념성향은 “귀하께서는 자신의 이념 성향이 어떠하다고 생각하십니까? 매우 진보적이면 0점, 중도적이면 5점, 매우 보수적이면 10점으로 하여 0에서 10사이의 숫자를 말씀해주십시오”라는 문항으로 측정하였다. 마지막으로 응답자의 대선 후보 선택은 각 선거 시점에 출마한 주요 양당 후보와 의석이 있는 제3정당 후보를 기호순으로 제시하고, 기타 후보를 포함한 답항을 이용하여 측정하였다. 이에 따라 응답자들에게 제시된 제3후보는 2017년에는 안철수, 유승민, 심상정 후보가 포함되었고, 2022년에는 심상정 후보, 2025년에는 이준석, 권영국 후보였다.

한국 사회 내 청년층으로 함께 묶일 수 있는 연령집단을 파악하고 이들의 정치적 태도와 행태의 특징을 규명하기 위해 본 연구는 2017년 대선 당시 연령을 기준으로 5년 단위의 출생코호트를 범주화한다. 그리고 세 차례의 대선 과정에서 관찰되는 출생코호트별 정치적 태도와 행태의 유사성을 근거로 청년층을 범주화한다. 이를 위해 출생코호트의 경우 2017년은 9개, 2022년은 10개, 2025년은 11개의 출생코호트로 구분하였다. 2017년 9개의 출생코호트는 당시 60세에 해당한 1957년 출생자를 기준으로 그 이전 출생자를 모두 하나의 출생코호트로 취급하였으며, 이후 5년 단위의 연령집단으로 구성하고, 1993년-1997년 출생코호트를 가장 젊은 연령집단으로 하였다. 2022년 대선에서는 2017년의 9개 출생코호트에 1998년-2002년 출생코호트가 추가되었으며, 2025년 대선에서는 2003년 이후 출생코호트가 추가되었다.

<표1>은 본 연구에서 활용된 자료를 요약적으로 보여준다. 먼저 시점별 출생코호트의 분포를 보면 일부 출생코호드의 자료 수집이 상대적으로 빈약하다는 점을 알 수 있다. 예를 들어, 2017년 1983년-1987년 출생코호트와 1993년-1997년 출생코호트, 그리고 2025년 1993년-1997년 출생코호트와 2003년 이하 출생코호트가 전체 응답자 비율에서 6% 미만을 차지하고 있어 상대적으로 다른 연령집단에 비해 자료가 빈약하다. 그러나 가장 적은 집단도 50명 이상의 응답자에 관한 자료를 지니고 있기 때문에 통계학적 분석에 유의미한 오차를 발생할 것으로 생각하지는 않는다. 또 한 가지 살펴볼 부분은 2022년 대선 설문에서 응답자들이 선거정보를 획득하기 위한 정보원에 대한 응답과 본인이 선택한 후보에 대한 응답이 상대적으로 낮다는 것을 알 수 있다. 그러나 이와 같은 결측값 역시 체계적인 오차를 발생시키는 것과는 거리가 멀기 때문에 분석의 타당성을 약화시킬 것으로 예상하지 않는다.

<표 1> 기술통계

|

|

|

2017 |

2022 |

2025 |

|

|

|

개체수 |

개체수 |

개체수 |

범주 |

|

|

출생코호트 |

1957년 이하 |

210 (18.2) |

286 (18.9) |

270 (17.9) |

[0,1] |

|

1958-1962 |

157 (13.6) |

160 (10.6) |

159 (10.5) |

[0,1] |

|

|

1963-1967 |

132 (11.4) |

161 (10.6) |

151 (10.0) |

[0,1] |

|

|

1968-1972 |

131 (11.3) |

142 (9.4) |

162 (10.7) |

[0,1] |

|

|

1973-1977 |

140 (12.1) |

143 (9.4) |

153 (10.1) |

[0,1] |

|

|

1978-1982 |

136 (11.8) |

136 (9.0) |

125 (8.3) |

[0,1] |

|

|

1983-1987 |

78 (6.7) |

116 (7.7) |

114 (7.6) |

[0,1] |

|

|

1988-1992 |

119 (10.3) |

117 (7.7) |

132 (8.7) |

[0,1] |

|

|

1993-1997 |

54 (4.7) |

114 (7.5) |

94 (6.2) |

[0,1] |

|

|

1998-2002 |

|

113 (7.5) |

106 (7.0) |

[0,1] |

|

|

2003- |

|

|

70 (4.6) |

[0,1] |

|

|

전체개체 |

1,157 (100)1 |

1,515 (100) |

1,509 (100) |

[1,11] |

|

|

정치성향변수 |

선거 정보원 |

1,156 |

1,100 |

1,509 |

[1,3] |

|

이념성향 |

1,133(4.83)2 |

1,491(5.29) |

1,509(5.13) |

[0,10] |

|

|

후보 선택 |

1,133 |

1,050 |

1,443 |

|

참고: 1. 비율; 2. 평균

분석하려는 내용은 출생코호트에 따라 선거 관련 정보를 얻는 주요 미디어 유형이 다른지이다. 선거 관련 정보를 얻는 주요 미디어는 응답자 개인의 정치적 태도와 행태에 관한 직접적인 정보는 아니다. 그러나 최근 정보통신기술의 발전은 미증유의 새로운 정치 환경을 생성하며 개인의 정치적 태도 형성에 간접적으로 영향을 미친다. 발전한 정보통신기술을 활용하여 직접 민주주의를 실현하거나, 숙의를 위한 온라인 공간을 확대하려는 태도가 발전할 수 있는 반면, 정치적 양극화 및 극단적인 정치 혐오가 발전하기도 한다. 특히 미디어 리터러시에 대한 논의는 연령과 뉴미디어 활용 간 밀접한 연관성을 강조한다(심미선 2022). 따라서 출생코호트별로 전통적인 미디어와 뉴미디어를 활용하는 방식의 차이, 그리고 그러한 차이가 지속적인지를 살펴보는 것은 한국 사회 내 중장년 및 노년층과 다른 청년층의 현주소를 파악하는 단초를 제공할 것이다.

<표 2> 출생코호트별 TV, 신문, 라디오 등 전통미디어를 통한 선거정보획득 행태

|

출생코호트 |

2017년 기준 연령대 |

2017 |

2022 |

2025 |

|||||

|

이용 안함 |

이용함 |

이용 안함 |

이용함 |

차이1 |

이용 안함 |

이용함 |

차이2 |

||

|

1957이하 |

60세 이상 |

14.8 |

85.2 |

31.6 |

68.4 |

-16.8 |

46,3 |

53.7 |

-14.7 |

|

1958-1962 |

55세-59세 |

22.4 |

77.6 |

42.0 |

58.0 |

-19.6 |

46.5 |

53.5 |

-4.5 |

|

1963-1967 |

50세-54세 |

41.7 |

58.3 |

48.8 |

51.2 |

-7.1 |

44.4 |

55.6 |

+4.4 |

|

1968-1972 |

45세-49세 |

44.3 |

55.7 |

58.6 |

41.4 |

-14.3 |

46.3 |

53.7 |

+12.3 |

|

1973-1977 |

40세-44세 |

44.3 |

55.7 |

67.8 |

32.2 |

-23.5 |

52.9 |

47.1 |

+14.9 |

|

1978-1982 |

35세-39세 |

44.9 |

55.2 |

73.6 |

26.4 |

-28.8 |

54.4 |

45.6 |

+19.2 |

|

1983-1987 |

30세-34세 |

64.1 |

35.9 |

68.9 |

31.1 |

-4.8 |

50.9 |

49.1 |

+18.0 |

|

1988-1992 |

25세-29세 |

68.1 |

31.9 |

77.3 |

22.7 |

-9.2 |

57.6 |

42.4 |

+19.7 |

|

1993-1997 |

20세-24세 |

66.7 |

33.3 |

75.3 |

24.7 |

-8.6 |

70.2 |

29.8 |

+5.1 |

|

1998-2002 |

15세-19세 |

|

|

82.2 |

17.8 |

|

57.6 |

42.5 |

+24.7 |

|

2003- |

19세 이하 |

|

|

|

|

|

53.5 |

46.5 |

|

|

전체 |

40.6 |

59.4 |

58.3 |

41.7 |

-17.7 |

51.3 |

48.7 |

+7.0 |

|

|

교차분석 검정값 (χ2(8), χ2(10)) |

152.4** |

140.1** |

26.6** |

||||||

참고: * p<0.1, ** p<0.05, 1= (2022년 이용율-2017년 이용율), 2=(2025년 이용율-2022년 이용율)

<표2>는 우선 출생코호트별로 공중파 채널 및 종합편성채널 등 TV를 주요 선거 정보원으로 활용하거나 신문, 라디오를 활용한 비율을 보여준다. <표2>의 결과에 따르면, 2017년 한국 청년층은 당시 34세에 해당하는 1983년 이후 출생자로 규정하는 것이 타당하다. 1983년 이후 출생코호트들이 TV, 신문, 라디오와 같은 전통 미디어 또는 레거시 미디어를 통해 선거 정보를 획득한 비율은 각각 35.9%, 31.9%, 33.3%로 40% 미만이었다. 반면, 1982년 이전 출생자들은 50%대에서 80%대까지 전통 미디어를 이용하는 비율이 상대적으로 높다. 흥미롭게도 1963년-1982년 출생자들은 50%대의 이용율을 보이고 있으며, 1962년 이전 출생자들은 70%대 이상의 이용율을 보이고 있기 때문에 청년층, 중장년층, 노년층의 3개 범주 간 확연한 구분도 확인할 수 있다.

그러나 2017년 대선 국면에서의 선거 정보를 얻는 주요 정보원에 대한 위와 같은 청년층 구분의 타당성은 2022년과 2025년 대선 국면을 거치면서 더 이상 유효하지 않다. 2022년 대선 국면은 모든 출생코호트를 통해 2017년에 비해 전통 미디어 의존도가 낮아지고 있음을 보여준다. 또한 출생코호트별 전통 미디어 의존도의 등락으로 인해 청년층을 범주화할 수 있는 기준 연령을 설정하기 쉽지 않다. 50%의 전통 미디어 의존도를 기준으로 한다면, 청년층은 심지어 2022년 선거 당시 54세인 1968년 출생자부터 포함한다. 40% 이하 의존도로 낮추더라도 당시 49세인 1973년 출생자부터 포함해야 한다.

2025년 대선 국면도 이와 유사하다. 2022년에 비해 아주 노령에 속하는 두 개의 출생코호트를 제외하고는 나머지 출생코호트 모두에서 전통 미디어에 대한 의존도가 다시 상승하였다. 또한 출생코호트별 전통 미디어 의존도의 등락은 크게 50% 이상의 의존도를 보이는 1972년 이전 출생자들과 50% 미만의 의존도를 보이는 1973년 이후 출생자들로 집단을 구분할 수 있게 한다. 그러나 50% 미만의 의존도를 보이는 1973년 이후 출생자들 가운데 청년층과 중장년층을 구분하기는 어렵다.

위와 같이 출생코호트별 선거 정보를 얻는 주요 정보원의 시기적, 코호트별 변이는 현재 한국 사회 내 미디어 활용행태가 청년, 중장년, 노년을 구분하는 기준이 될 수 없다는 것을 의미한다. 다만, 2022년과 2025년 대선 국면의 변이에도 불구하고 2017년 대선 국면에서 발견한 34세의 타당성은 다음과 같은 측면에서 재고해 볼 수 있다. 첫째, 2022년 대선 국면에서도 34세에 해당하는 1988년 이후 출생자들의 전통 미디어 의존도는 20%대 또는 10%대로 매우 낮다는 점이다. 당시 40세-44세에 해당하는 1978년-1982년 출생코호트 역시 26.4%의 낮은 의존율을 보이지만 이는 2022년 당시 시점에서 미디어 이용행태의 상당한 변화 속에서 이루어진 오차 정도로 간주할 수 있을 것 같다.

이와 관련하여 2022년 대선 국면에서 전통 미디어를 통해 선거 정보를 얻는 사례가 확연히 축소된 원인은 명확하지 않다. 다만, 2025년 다시 대다수의 출생코호트에서 전통 미디어 이용율이 높아진 변화와 함께 고려할 때, 코로나19 펜데믹의 영향을 예상해볼 수 있다. 코로나19 펜데믹 아래 대면접촉이 줄고 비대면을 통한 의사소통이 늘어나면서 다양한 정치 지식이나 정보 역시 비대면 의사소통을 위해 활용한 새로운 유형의 미디어로부터 얻었을 것이다.

이러한 해석에 따르면, 코로나19 펜데믹이 해소된 2025년 시점은 이러한 영향에서 벗어나 통 미디어 이용이 다시 증가한 시기이다. 한국언론진흥재단이 매해 실시하는 언론수용자 조사 역시 이러한 해석을 뒷받침한다. 2024년 언론수용자 조사 자료에 따르면 2021년과 2022년을 거치면서 이전 시점에서 급증하던 온라인 동영상 플랫폼을 활용한 뉴스 이용율이 점차 하락하는 것이다(한국언론진흥재단 2024). 결국 코로나19 펜데믹은 사회 전체적으로 뉴미디어를 통한 뉴스 이용율의 상승과 전통 미디어를 활용한 뉴스 이용율을 하락시키는 효과와 연관된다. 그리고 그 결과 2017년 구분 전통 미디어 의존도에 따라 구분 가능하던 청년, 중장년, 노년층 간 전통 미디어 활용의 격차를 유의미하게 감소했다고 볼 수 있다.

만일 이러한 해석이 타당하다면, 코로나19 펜데믹과 같은 사회 전체적인 변화를 통제하는 경우 기존의 청년층 범주화는 유용성을 지닐 것으로 보인다. 둘째, 2025년에 오면 전통 미디어 의존도가 거의 모든 출생코호트에서 큰 차이가 없다. 따라서 2025년 대선 국면에서는 전통 미디어 의존도를 청년층을 범주화하기 위한 정보로 활용하는 것의 유용성은 매우 낮다. 다만 34세를 2017년의 경험을 바탕으로 34세까지를 청년층으로 삼았을 때, 2025년 청년층은 선거 정보를 얻기 위한 전통 미디어 의존도의 측면에서 중장년 및 노년층과 차이가 없다는 평가가 가능할 것 같다.

<표 3> 출생코호트별 인터넷포털, SNS, 유튜브 등 뉴미디어를 통한 선거정보획득 행태

|

출생코호트 |

2017년 기준 연령대 |

2017 |

2022 |

2025 |

|||||

|

이용 안함 |

이용함 |

이용 안함 |

이용함 |

차이1 |

이용 안함 |

이용함 |

차이2 |

||

|

1957이하 |

60세 이상 |

90.0 |

10.0 |

73.2 |

26.8 |

+16.8 |

57.4 |

42.6 |

+15.8 |

|

1958-1962 |

55세-59세 |

79.5 |

20.5 |

61.3 |

38.7 |

+18.2 |

57.2 |

42.8 |

+4.1 |

|

1963-1967 |

50세-54세 |

64.4 |

35.6 |

52.1 |

47.9 |

+12.3 |

64.2 |

35.8 |

-12.1 |

|

1968-1972 |

45세-49세 |

58.0 |

42.0 |

43.4 |

56.6 |

+14.6 |

56.8 |

43.2 |

-13.4 |

|

1973-1977 |

40세-44세 |

57.1 |

42.9 |

36.5 |

63.5 |

+20.6 |

53.6 |

46.4 |

-17.1 |

|

1978-1982 |

35세-39세 |

56.6 |

43.4 |

32.2 |

67.8 |

+24.4 |

48.0 |

52.0 |

-15.8 |

|

1983-1987 |

30세-34세 |

38.5 |

61.5 |

36.7 |

63.3 |

+1.8 |

55.3 |

44.7 |

-18.6 |

|

1988-1992 |

25세-29세 |

35.3 |

64.7 |

35.2 |

64.8 |

+0.1 |

50.0 |

50.0 |

-14.8 |

|

1993-1997 |

20세-24세 |

35.2 |

64.8 |

32.1 |

67.9 |

+3.1 |

43.6 |

56.4 |

-11.5 |

|

1998-2002 |

15세-19세 |

|

|

26.0 |

74.0 |

|

55.7 |

44.3 |

-29.7 |

|

2003- |

19세 이하 |

|

|

|

|

|

55.8 |

33.2 |

|

|

전체 |

62.5 |

37.5 |

46.8 |

53.2 |

+15.7 |

55.0 |

45.0 |

-8.2 |

|

|

교차분석 검정값 (χ2(8), χ2(10)) |

165.9** |

115.3** |

15.3 |

||||||

참고: * p<0.1, ** p<0.05, 1= (2022년 이용율-2017년 이용율), 2=(2025년 이용율-2022년 이용율)

<표3>은 선거 정보를 획득하는 정보원으로 전통 미디어의 가치가 하락하는 현상을 뉴미디어 활용도의 측면에서 재확인하고 있다. 선거 정보를 획득하는 정보원은 전통 미디어 이외에 뉴미디어와 주변 사람 및 중앙선거관리위원회의 선전물 등 다양하다. 따라서 청년층의 전통 미디어 의존도가 감소하는 현상이 다른 정보원보다는 뉴미디어의 이용행태와 밀접한 관련이 있는지를 살펴보고자 한다. <표3>의 결과는 <표2>와 유사한 해석과 평가를 가능하게 한다. 우선 2017년 대선 국면을 중심으로 한국 청년층은 당시 나이 34세에 해당하는 1983년생 이후 출생자들에 해당한다고 볼 수 있다. 이들은 각각 61.5%, 64.7%, 64.8%가 선거 정보를 얻기 위해 인터넷포털, 소셜네트워크서비스, 팟캐스트 등 뉴미디어를 활용하고 있다. 반면, 1982년 이전 출생자들의 뉴미디어 의존도는 40%대 이하를 기록하고 있다.

2022년과 2025년 대선 국면에서 뉴미디어의 활용도 역시 <표2>와 유사한 해석을 가능케 한다. 2022년 대선 국면에서 뉴미디어의 활용도만 살펴보면 1973년 이후 출생자 집단과 이전 출생자 집단 간 차이가 관찰되지만 2022년 당시 34세에 해당하는 1988년 이후 출생자 집단의 뉴미디어 의존도가 상대적으로 높은 것도 사실이다. 또한 2025년 대선 국면에서 뉴미디어 의존도는 청년, 중장년, 노년을 구분하기 힘들 정도로 모든 출생코호트에 걸쳐 일정 수준에 수렴해 있다.

결과적으로 선거 정보를 얻기 위한 미디어 이용 행태를 중심으로 한국 사회 내 중장년 및 노년층과 대비되는 청년층을 범주화하는 것은 타당성이 낮다. 다만, 2017년 대선 국면에서 34세 이하는 전통 미디어에 대한 낮은 의존율과 뉴미디어에 대한 높은 의존율을 통해 35세 이상의 연령집단으로부터 확연한 차이를 보여주었다. 따라서 2017년 당시 30세-34세에 해당하는 1983년-1987년 출생코호트를 한국 사회 내 중장년 및 노년층과 대비되는 청년층의 시작 연령대로 설정할 가능성은 남아있다. 이러한 범주화의 타당성은 후속 연구의 다양한 검증을 통해 보완되어야 할 것이다.

그럼에도 제한된 타당성 내에서 1983년-1987년 출생코호트부터 청년층을 범주화한다면, 2025년 현재 한국 청년층이 선거 정보를 얻기 위해 미디어를 이용하는 행태의 특징 가운데 하나는 중장년 및 노년층과 큰 차이가 없다는 점일 것 같다. 다만 한 가지 언급하고 넘어갈 사안은 이러한 결과는 주 정보원의 선택에 따른 것이라는 점이다. 다시 말해 이러한 결과는 뉴미디어의 이용 빈도 및 내용을 포함한 미디어 이용과 관련된 더욱 구체적이고 풍부한 정보를 바탕으로 청년, 중장년, 노년층을 비교하는 경우 달라질 수 있다.

Ⅲ. 한국 청년층의 이념성향

개인의 정치적 태도 가운데 가장 대표적인 것으로 이념 성향을 들 수 있다. 이념성향은 개인이 자신과 사회를 이해하고 정치적 선택을 할 때 기준이 되는 인지적 틀인 것이다(Rokeach 1973). 개인의 이념성향과 나이와의 연관성은 글의 서두에서 논의했듯이 젊은층이 상대적으로 진보인 경향이 있다거나(Glen 1974), 새로운 진보적 가치에 더 쉽게 반응하는(Alwin et al. 1991) 경향에서 찾아볼 수 있다. 그리고 상대적으로 진보적인 젊은층의 성향은 나이가 들수록 전통적 가치나 질서를 중시하면서 보수화되는 경향이 있다는 것이 사회적 통념이다.

그러나 최근 논의는 개인의 이념적 성향과 나이와의 관계를 너무 단순하게 이해할 수 없으며, 생애주기효과(age effect or life-cycle effect), 세대효과(cohort effect), 기간효과(period effect) 등과의 비교를 통해 더욱 면밀히 검증할 것을 요구한다. 개인이 나이를 먹으면서 보수화된다는 것을 생애주기효과라고 하면, 세대효과는 그러한 보수화가 단순히 나이와 상관있는 것이 아니라 젊었을 때 접한 역사적, 정치적 경험에 따라 다르다는 것이다. 예를 들어 미국의 경우 모든 청년층이 진보적 가치에 친숙한 것이 아니라 2차 세계대전 이후 태어나 1960년-1970년대 시민권 운동, 반전 운동, 페미니즘 운동 등을 경험한 베이비붐 세대가 청년기에 진보적인 특징을 지닌다는 것이다(Firebaugh and Davis 1988). 또한 기간효과는 특정 시기 역사적으로, 정치적으로 중요한 사건이 모든 연령대, 세대에 동시에 영향을 미치는 효과를 의미한다.

이러한 논의를 한국 청년층의 이념 성향에 적용할 때, 다음과 같은 특징에 주목할 필요가 있다. 연령효과 또는 생애주기효과가 지배적이라면 본 연구에서 범주화한 모든 출생코호트에서 시간이 흐르면서 점차 보수화되는 경향이 관찰될 것으로 예상할 수 있다. 반면, 세대효과가 지배적이라면 특정 출생코호트는 다른 출생코호트들과 달리 일정한 이념 성향을 시기에 무차별하게 안정적으로 유지하는 경향이 관찰될 것이다. 마지막으로 기간효과가 지배적이라면 특정 시점에서 모든 출생코호트에 걸쳐 진보화 또는 보수화가 일시적으로 전개되었을 것을 예상해 볼 수 있다.

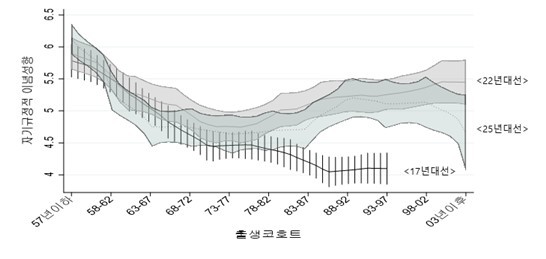

<그림1> 출생코호별 이념성향 평균: 2007, 2022, 2025 대선 시점에서

<그림1>은 5년 단위로 범주화한 11개 출생코호트의 이념 성향 평균을 세 차례의 대선 시점에서 국소적 다항회귀법을 활용한 추세선(local polynomial smoothed line)으로 표현하고, 추정 평균의 95% 신뢰구간을 나타낸 것이다. 2017년은 실선으로 표시된 95% 신뢰구간 내부에 실선으로 평균이 표시되었으며, 2022년은 회색의 영역으로 표시된 95% 신뢰구간 내부에 실선으로 평균이 표시되었고, 2025년은 연녹색의 영역으로 표시된 95% 신뢰구간 내부에 점선으로 평균이 표시되었다.

<그림1>의 2017년 이념 성향의 분포는 미디어 이용 행태에서 관찰된 것과 유사하게 2017년 당시 34세인 1983년 이후 출생자를 청년층으로 범주화할 수 있음을 보여준다. 이들의 이념 평균은 4점과 4.5점 사이에 위치하고, 95% 신뢰구간의 상한도 4.5점을 넘지 않는다. 0점에서 10점의 스펙트럼상에서 중도를 5점으로 측정하였다는 점을 고려할 때 이들은 다른 연령층에 비해 진보 성향을 드러내고 있다. 반면 1982년 이전 출생자들 가운데 1968년-1972년 출생코호트까지는 평균적으로 진보 성향을 유지하면서도 나이가 어린 집단에 비해 보수 성향이 강하며 1967년 이전 출생자들부터는 평균적으로 5점 이상의 보수 성향을 보이고 있다. 따라서 2017년 대선 국면의 한국 사회는 서구와 유사하게 젊은 사람들은 진보적이며, 나이가 들어갈수록 보수화되는 연령효과가 관찰된다. 또한 진보 성향은 2017년 당시 49세인 1968년 출생자까지 목격되며, 이 가운데 청년층으로 구분해볼 수 있는 집단은 1983년 이후 출생코호트라고 할 수 있다.

그러나 2022년과 2025년의 분포는 연령과 이념 간 더 이상 유효한 연령효과가 존재하지 않지만 동시에 보수적 청년층을 범주화할 가능성을 내포한다. 다시 말해 2022년과 2025년의 출생코호트별 평균적 이념 성향 분포가 보여주는 U자형 추세선은 연령과 이념 간 관계를 중심으로 젊은 보수층, 중장년의 진보층, 그리고 노령의 보수층의 구분이 가능함을 의미한다. 특히 2017년 대선에서 발견된 34세를 기준으로 청년층을 구분하는 것의 타당성도 높다. 2022년 대선 당시 34세였던 1988년 이후 출생코호트들은 U자형 추세선에서 보수 성향에서 진보 성향을 나타내는 방향으로 이념 점수의 하락이 시작하기 전 마지막 코호트를 형성하고 있으며, 2025년 대선에서도 정확히 범주화되지 않았으냐 2025년 대선 당시 34세였던 1991년 출생자를 포함하는 1988년-1992년 출생코호트를 기준으로 2022년과 유사한 이념 점수의 하락 추세를 살펴볼 수 있다.

위와 같이 34세를 기준으로 한국 청년층을 범주화할 때, 2022년 대선 국면의 한국 청년층은 보수 성향이 강했다고 할 수 있다. 2022년 모든 출생코호트에 걸쳐 보수화가 진행되면서 2022년 34세에 해당하는 1988년 출생 이후 출생코호트들은 모두 5점 이상의 평균적 이념 점수를 보이며 보수 성향을 드러내고 있다. 한정훈(2022)은 이들이 스스로 자기를 규정하는 측면에서 보수 성향이 강화되었음에도 불구하고 한국 청년층이 보수적 세대를 형성하는 것은 아니라고 주장한다.

2022년 34세 이하 한국 청년층이 과거의 한국 청년층 및 서구의 한국 청년층과 달리 이념적으로 보수라는 자기 정체성과 가치관을 형성하고 있는 것이 아니라 2022년 모든 출생코호트가 보수화되면서 일시적으로 보수적 성향을 드러낸 것뿐이라는 것이다. 이러한 주장은 2025년 분포를 통해 재검증된다. 2025년 대선 국면에서 2022년 34세 이하 한국 청년층은 2022년과 유사하게 5점 이상의 평균적 보수 성향을 유지하고 있으나 2022년에 비해 이념 점수의 하락에서 보이듯 그 강도가 약해졌다. 더구나 2025년 대선에 새롭게 참여한 22세 이하의 청년층은 평균적 이념 성향에서도 상대적으로 강한 진보성을 보인다.

<표4>는 위와 같은 한국 청년층의 특징을 다른 세대와 좀 더 쉽게 비교하기 위해 <그림1>의 정보 가운데 각 출생코호트별 평균적 이념 점수만을 중심으로 재정리한 것이다. 또한 출생코호트들 간 평균적 이념 점수의 차이가 통계학적으로 유의미한 차이인지를 보이기 위해 <표4>의 맨 아래 행에는 일원분산분석을, 맨 오른쪽 두 개의 열은 집단 간 평균비교를 시행한 결과를 포함한다. 우선 2017년 출생코호트별 평균적 이념 점수를 살펴보면, 당시 34세인 1983년생을 기준으로 청년층을 구분할 수 있다. 당시 30세-34세에 해당하는 1983년-1987년 출생코호트는 평균적 이념 점수가 3.94로 가장 진보적인 성향을 드러내며, 이들을 포함하여 진보적인 성향을 보이는 젊은층을 청년층으로, 이들보다 나이가 많으며 4점대의 평균적 이념 점수를 지닌 이들을 중장년층으로, 그리고 5점대의 평균적 이념 점수를 지닌 이들을 노년층으로 구분해볼 수 있다. 따라서 2017년 대선 국면은 청년층에서 노년층으로 갈수록 보수화가 진행되는 연령효과를 관찰할 수 있는 시점이었다.

청년층의 진보적 성향과 연령효과의 예측으로부터 벗어나며 새로운 청년층, 청년 보수층이 등장했다는 주장이 제기되는 근거는 2022년 이념 성향의 변화에서 찾아볼 수 있다. 2022년 대선 시점에서 가장 진보적인 성향은 평균적 이념 점수가 4.57에 해당하는 1973년-1977년생 출생코호트이다. 이들보다 젊거나 노년의 집단은 모두 상대적으로 더 보수적인 이념 성향을 보이며, 그 결과 청년층의 보수와 또는 보수 청년에 대한 사회적 논의가 활발히 제기되었다(허석재 2014).

또한, 당시 사회 전반적인 보수화는 청년층으로 구분할 수 있는 기준 연령에 대한 논의도 복잡하게 한다. <표4>에서 2017년과 2022년의 변화를 보여주는 행의 내용을 통해 알 수 있듯이 출생코호트별 대부분의 유의미한 이념적 변화는 보수화의 진전이었다. 이러한 사회 전반적인 보수화는 2022년 당시 34세 해당하는 1988년생을 기준으로 청년층을 구분하기 어렵게 한다. 왜냐하면, 2017년에 34세였고, 2022년 현재 39세인 1983년생이 속한 출생코호트 역시 그 이후 출생코호트들과 유사한 5점대의 이념성향을 지니기 때문이다. 더구나 2022년 새롭게 대선에 참여한 1998년 이후 출생자들 역시 5.46의 보수 성향을 지니고 있어 2022년 대선에서 청년층의 규정은 39세까지 확대하는 것이 타당해 보인다.

2025년 대선 국면에서 2022년 보수화의 경향이 반전된 것 역시 매우 흥미로운 점이다. 윤석열 대통령 탄핵의 영향이 컸을 것이다. 그러나 진보화 경향의 강도는 2022년 보수화의 강도만큼은 아니었다. 거의 대부분의 출생코호트에서 진보 방향으로의 평균적 이념 점수의 변화가 이루어졌지만 통계학적으로 유의미한 수준에 미치지 않고 있다. 다만 1983년-1987년 출생코호트가 다시 평균적으로 진보 성향을 지닌 집단이 되었고, 그 결과 2025년 34세에 해당하는 1991년생을 포함하는 1988년-1992년 출생코호트를 기준으로 청년층을 범주화하는 것의 타당성도 강화되었다. 또한 2025년 처음 대통령 선거에 참여한 2003년 이후 출생코호트들은 2022년 대선 국면과 비교할 때 상당한 진보 성향을 지니고 있다는 점도 주목해야할 것 같다.

<표4> 출생코호트별 세 번의 대선 시점에서 응답자 이념 평균 비교

|

출생코호트 |

2017년 기준 연령대 |

2017 |

2022 |

2025 |

2017-2022 변화 |

2022-2025 변화 |

|

1957이하 |

60세 이상 |

5.97 |

6.03 |

6.14 |

보수화(0.06) |

보수화(0.12) |

|

1958-1962 |

55세-59세 |

5.37 |

5.36 |

5.35 |

진보화(0.002) |

진보화(0.01) |

|

1963-1967 |

50세-54세 |

5.12 |

5.19 |

4.75 |

보수화(0.07) |

진보화(0.45) |

|

1968-1972 |

45세-49세 |

4.5 |

4.99 |

4.75 |

보수화(0.50*) |

진보화(0.24) |

|

1973-1977 |

40세-44세 |

4.4 |

4.57 |

4.63 |

보수화(0.17) |

보수화(0.06) |

|

1978-1982 |

35세-39세 |

4.55 |

4.99 |

4.69 |

보수화(0.43*) |

진보화(0.30) |

|

1983-1987 |

30세-34세 |

3.94 |

5.06 |

4.72 |

보수화(1.13*) |

진보화(0.34) |

|

1988-1992 |

25세-29세 |

4.12 |

5.33 |

5.23 |

보수화(1.21*) |

진보화(0.10) |

|

1993-1997 |

20세-24세 |

4.07 |

5.14 |

5.1 |

보수화(1.07*) |

진보화(0.04) |

|

1998-2002 |

15세-19세 |

|

5.46 |

5.14 |

젊은층 보수 |

진보화(0.32) |

|

2003- |

19세 이하 |

|

|

4.6 |

|

젊은층 진보 |

|

집단 간 평균비교(일원분산분석), 검정값(χ2(8), χ2(10)) |

53.0** |

35.2** |

4.6 |

|

|

|

참고: * p<0.1, ** p<0.05

결국 한국 사회 내 유권자의 이념 성향은 청년층, 중장년층, 노년층의 구분에 상당 부분 유효한 기준을 제공한다. 그리고 이념 성향을 활용할 경우, 34세를 기준으로 청년층을 구분하는 것이 타당하게 보인다. 반면, 연령이 높아질수록 보수화되고 청년층이 진보 성향을 지닐 것이라는 서구의 연령효과는 현재 한국 사회에는 유효성이 낮다. 현재 한국의 청년층은 2022년 사회 전반적인 보수화 속에서 보수 성향을 보이고 있을 뿐만 아니라 2025년 윤석열 대통령 탄핵과 민주주의 재정립을 위한 사회적 노력 속에서 과거 청년층과 유사한 수준의 진보적 성향으로 회귀하지 않고 있다. 이러한 현상이 한국 청년층이 과거의 청년층과는 다른 독특한 가치관과 정체성을 지닌 세대로 발전하는 것을 의미하는지, 아니면 일시적으로 관찰되는 시기적 특수성에 해당하는지에 대해 지속적인 연구가 필요할 것 같다.

Ⅳ. 한국 청년층의 후보선택의 변화

지금까지 선거 관련 정보를 얻기 위해 의존하는 주요 미디어, 그리고 이념 성향의 측면에서 한국 사회 내 중장년, 노년층과 구분되는 청년층을 구분하는 것이 쉽지 않으며, 그나마 타당성이 높아 보이는 기준이 30-34세에 해당한다는 것을 살펴보았다. 여기서는 대선 국면에서 후보 선택을 중심으로 이러한 분류의 타당성을 재고하도록 하겠다.

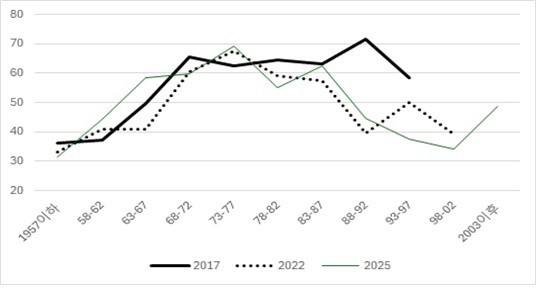

<그림 2> 출생코호트별 대선 민주당 후보 지지율 변화

먼저 <그림2>는 세 차례의 대선 과정에서 민주당 후보가 얻은 지지율을 출생코호트별로 보여준다. 검정색 두꺼운 실선으로 표시된 2017년 대선을 살펴보면, 2017년 당시 34세보다 29세에 해당하는 1988년 이후 출생코호트를 한국 청년층으로 규정하는 것이 타당할 것 같다. 1988년-1992년 출생코호트가 민주당 후보를 가장 높은 비율로 지지하면서 그 이전 출생코호트와 일정한 단절을 함축하기 때문이다. 반면 2022년과 2025년 대선은 29세 기준의 타당성이 높진 않다. 2022년 29세는 1993년-1997년 출생코호트로 민주당 후보에 대한 지지율이 젊은 인구집단 가운데 상대적으로 높다.

그러나 이들 양 옆의 출생코호트인 1988년-1992년 출생코호트와 1998년-2002년 출생코호트가 유사한 수준의 낮은 지지율을 보이면서 하나의 연령집단에 이들 세 출생코호트 전체가 포함될 필요성을 제기한다. 이 경우 2022년 대선에서는 29세 기준보다 34세 기준의 타당성이 높아진다. 2025년 대선 역시 2022년과 유사한 경우이다. 2025년 대선에서 29세는 1996년 출생으로 1993년-1997년 출생코호트에 포함된다. 그러나 민주당 후보 지지율을 통해 1993년-1997년 출생코호트를 포함한 청년층을 규정하기 위해서는 2003년 이후 출생코호트의 민주당 후보 지지율과 유사한 수준의 지지를 보낸 1988년-1992년의 출생코호트까지를 포함할 필요가 있다. 이에 따르면 2025년 대선 역시 34세인 1988년 출생 이후를 청년층에 포함하는 것이 타당할 것 같다. 이와 같은 청년층 범주화와 달리 2022년과 2025년 대선에서 민주당 후보에 대한 한국 청년층의 지지는 다른 연령층에 비해 상대적으로 낮다는 점에 유의할 필요가 있다. 다시 말해 젊은 유권자가 진보적인 민주당 후보를 지지하는 경향이 강한 서구 사회와 달리 한국 청년층은 2022년과 2025년 대선에서 대조적인 정치행태를 보인 것이다.

<표5>는 이 같은 한국 청년층의 대선 후보 선택 행태를 좀 더 자세히 살펴보기 위해 출생코호트별 각 대선 국면에서 민주당 후보, 국민의힘 후보, 제3후보에 대한 지지행태를 구분하고 있다. 2017년 대선에서는 안철수, 유승민, 심상정 등 대중적 인기가 높은 세 명의 제3정당 후보가 있었고, 2022년 대선에서는 심상정 후보, 2025년 대선에서는 이준석, 권영국 후보 등이 국회 내 의석을 지닌 정당 후보로 경쟁하였다. 각 시점에 제3후보에 대한 지지율은 이들에 대한 지지율을 의미한다.

우선, 2017년 대선 국면을 기준으로 할 때, 당시 29세인 1988년 출생을 청년층을 구분하는 기준으로 삼을 가능성은 <그림2>의 설명과 동일하다. 2017년 대선 당시 25세 이상 29세 이하였던 1988년-1992년 출생코호트의 70% 이상이 민주당 문재인 후보를 지지하였으나, 이들보다 나이가 많은 1987년 이전 출생코호트들의 문재인 후보에 대한 지지율은 60%, 50%대로 점차 감소하기 때문이다. 반면, 2022년과 2025년은 각 시점에서 29세를 기준으로 청년층을 범주화하는 경우 각 시점에서 30세-34세에 해당하는 출생코호트의 민주당 지지율이 범주화된 청년층과 유사하다는 문제를 피할 수 없다. 이러한 논의에 근거할 때, 대선에서 후보지지행태를 기준으로 할 경우에도 각 시점별로 34세를 기준으로 청년층을 범주화하는 방안의 타당성은 상당히 높다고 할 수 있다.

위와 같이 각 대선 시점에서 34세를 기준으로 청년층으로 규정하는 경우 한국 청년층의 후보 지지행태는 다음과 같은 몇 가지 특징을 보인다. 첫째, 상대적으로 진보 정당 후보를 안정적으로 지지하는 서구 청년층과 달리 한국 청년층의 지지는 진보 정당 후보에 집중되지 않는다는 점이다. 한국 청년층은 2022년 대선 국면에서는 민주당 후보보다 국민의힘 후보를 더 지지하고 있으며, 2025년 대선에서는 다른 연령층에 비해 상대적으로 낮은 지지를 민주당 이재명 후보에게 보내고 있다.

둘째, 한국 청년층은 유력한 제3당 후보가 경쟁하는 경우 주요 양당 후보에 비해 제3당 후보를 지지하는 비율이 상대적으로 높다. 2017년 대선 국면에서 한국 청년층의 제3후보 지지율은 25%-37%에 머물면서 중장년, 노년층의 제3후보 지지율과 큰 차이가 없었다. 그러나 2025년 대선에서 이들은 제3후보에게 28% 이상의 지지를 보내며 20%대 이하의 지지를 보낸 중장년 및 노년층과 구분된다. 이와 같은 한국 청년층의 제3후보 지지행태와 관련하여 한 가지 논란이 되는 부분은 이들의 지지가 이준석 후보 개인에 대한 지지인지의 여부다. 2025년 대선 직후 한국 청년층의 제3후보에 대한 지지가 이준석 후보 개인적 매력에서 기인하며 대선에서의 지지는 개혁신당에 대한 지지로 확대될 것이라는 주장이 제기되었다.[1]

그러나 이러한 주장은 이준석 후보가 경쟁하지 않았던 2017년 대선에서도 한국 청년층이 제3후보에게 높은 지지를 보냈던 점에서 타당하지 않다. 오히려 한국 청년층의 제3후보에 대한 지지는 주요 양당에 대한 항의의 성격이 강하다고 할 수 있다. 다시 말해 한국 청년층은 최근 한국 정치 상황에서 청년층에 대한 주요 양당의 정책적 관심이 낮고, 효과적이지 않다는 것에 항의하고, 제3의 대안을 찾고자 하는 특징을 지속적으로 표출하고 있다. 2017년에는 연령과 무관하게 제3의 대안에 관심이 높았으나, 2025년에는 청년층에게만 이러한 관심이 유지된 것이다. 한국 젊은층이 이준석 후보를 지지한 이유가 후보 개인의 정의로움이나 도덕성 때문이 아니라 후보의 청년 정책이 상대적으로 잘 제시되었기 때문이라는 최근 언론보도도 이러한 평가를 뒷받침한다. [2]

<표 5> 출생코호트별 세 번의 대선 시점에서 후보 지지에 관한 교차분석

|

출생코호트 |

2017년 기준 연령대 |

2017 |

2022 |

2025 |

||||||

|

민주 |

국힘 |

제3 |

민주 |

국힘 |

제3 |

민주 |

국힘 |

제3 |

||

|

1957이하 |

60세 이상 |

36.2 |

36.2 |

27.5 |

33.0 |

65.5 |

1.5 |

31.3 |

61.1 |

7.6 |

|

1958-1962 |

55세-59세 |

37.2 |

30.1 |

32.7 |

41.0 |

55.6 |

3.4 |

44.4 |

45.1 |

10.5 |

|

1963-1967 |

50세-54세 |

49.6 |

16.8 |

33.6 |

41.0 |

55.6 |

3.4 |

58.6 |

29.0 |

12.4 |

|

1968-1972 |

45세-49세 |

65.6 |

7.8 |

26.6 |

60.6 |

37.4 |

2.0 |

59.9 |

28.7 |

11.5 |

|

1973-1977 |

40세-44세 |

62.6 |

3.6 |

33.8 |

67.6 |

31.5 |

0.9 |

69.4 |

16.3 |

14.3 |

|

1978-1982 |

35세-39세 |

64.7 |

6.0 |

29.3 |

59.3 |

38.3 |

2.5 |

55.1 |

28.8 |

16.1 |

|

1983-1987 |

30세-34세 |

63.2 |

2.6 |

34.2 |

57.5 |

41.4 |

1.2 |

62.5 |

20.2 |

17.3 |

|

1988-1992 |

25세-29세 |

71.6 |

3.5 |

25.0 |

39.5 |

55.6 |

4.9 |

44.5 |

27.3 |

28.1 |

|

1993-1997 |

20세-24세 |

58.5 |

3.8 |

37.7 |

50.0 |

47.2 |

2.8 |

37.5 |

27.3 |

35.2 |

|

1998-2002 |

15세-19세 |

|

|

|

39.1 |

53.1 |

7.8 |

34.3 |

31.3 |

34.3 |

|

2003- |

19세 이하 |

|

|

|

|

|

|

48.7 |

23.1 |

28.2 |

|

전체 |

54.2 |

15.4 |

30.5 |

47.1 |

50.1 |

2.8 |

48.9 |

34.4 |

16.8 |

|

|

교차분석검정값 (χ2(8), χ2(10)) |

170.6** |

68.8** |

208.6** |

|||||||

참고: * p<0.1, ** p<0.05

Ⅴ. 결론

본 장은 청년층의 미디어 이용실태, 이념성향, 후보지지행태를 분석함으로써 최근 한국 사회 내에서 점증하는 청년층의 정치적 태도와 행태에 관한 관심과 논의를 확대하고자 했다. 이러한 연구의 시작점은 청년층이라는 개념을 명확히 정의하는 데 있다. 청년층에 대한 정의가 분명할 때, 청년층의 정치적 태도와 행태의 특징은 그 외의 연령층과 비교를 통해 드러날 수 있기 때문이다. 그러나 현재 한국 청년에 대한 규정은 법적으로도 학술적으로도 매우 다양하다. 그 결과 한국 청년층의 특성에 대한 규명 역시 합의 수준이 낮다.

본 연구는 이와 같은 제약 속에서 2017년 이후 세 차례의 대선 과정에서 한국 청년층이 보인 정치적 태도와 행태를 비교함으로써 청년층에 대한 범주화를 시도하고 특징을 기술하였다. 이 과정에서 청년층을 선험적으로 규정하지 않고 5년 단위의 출생코호트를 활용하여 중장년, 노년층과 대비되는 정치적 태도와 행태를 보이는 연령층으로 청년층을 파악하였다. 이와 같은 전략을 통해 본 연구에서는 2025년 현재 한국 사회 내 청년층은 넓게 범주화하여 34세까지인 1991년 이후 출생자로 규정하는 것이 타당하다고 주장한다. 그리고 이들 청년층은 2017년 대선 시점까지는 서구와 유사하게 진보적 성향과 후보지지 행태를 보인 반면, 2022년과 2025년 대선을 거치면서 상대적으로 보수적으로 변했을 뿐만 아니라 후보지지 행태적 측면에서도 민주당 후보에만 초점을 두지 않았다. 오히려 이들 한국 청년층은 유력한 제3당 후보가 경쟁할 때마다 이들에게 30% 수준의 지지를 보내면서 민주당과 국민의힘으로 대변되는 주요 양당에 대한 실망과 비판을 표출하고 있다.

본 연구의 위와 같은 발견은 2010년대 35% 수준이었던 39세 선거인 비율이 2024년 국회의원 선거 시점에서 29.9%까지 하락한 인구구조의 변화와 함께 한국 사회에 함의하는 바는 클 것으로 보인다. 우선 과거 ‘청년층은 진보’라는 통념이 한국 정치에서 완화되면서 청년층의 지지를 얻기 위한 기성 정당들 간 경쟁은 더욱 강화될 것이다. 2025년 이준석 후보에게 몰렸던 청년층의 지지는 이준석 후보가 내세운 청년 정책의 타당성이 높았기 때문이었다. 눈가리고 아웅하는 격으로 선거 때만 ‘청년’을 내세우던 주요 양당과 달리 실현가능하고 효과적인 정책적 대안을 청년에게 제시함으로써 주요 양당에 대한 불만을 규합할 수 있었던 것이다. 둘째, 한국 청년층의 선거인 구성비의 지속적인 하락은 중장년 및 노년층과 비교할 때 청년층의 사회적 영향력을 축소한다. 이는 청년층 내부적으로 정치적 선호를 소통과 집약의 필요성이 강해질 것을 함의한다. 현재 20대 여성과 남성 간 대결 상황은 이같은 청년층의 세력화에 심각한 장애 요인이다. 따라서 한국 청년층의 미래는 청년층 결집의 미래적 필요성과 성별 차별성이라는 현재적 갈등 용인 간 상호작용 결과와 밀접히 연결될 것이다.■

Ⅶ. 참고문헌

김은이·송민호. 2022. “제20대 대통령 선거에서 20대의 이대남 인식과 정책 평가가 투표 참여에 미친 영향” 『사회과학연구』 제48권 3호, 1-32.

손정희·김찬석·이현선. 2021. “MZ세대의 커뮤니케이션 고유 특성에 대한 각 세대별 반응연구” 『커뮤니케이션디자인학연구』 77.

심미선. 2022. “미디어메시지 리터러시 역량에 영향을 미치는 요인에 관한 연구” 『한국언론정보학보』 제116권, 38-76.

이민형. 2023. “세대론에 대한 비판적 고찰: ”MZ세대“를 중심으로” 『신학과 실천』 87:667-691.

이정진. 2022. “지방선거를 통해 살펴본 청년정치의 한계와 가능성” 『한국지방정치학회보』 제12권 2호, 27-51.

조창덕. 2022. “청년의 정치참여는 청년정책예산에 영향을 미치는가? 2009-2018 광역지방정부를 중심으로” 『한국지방자치학회보』 제34권 1호, 119-142.

최종숙. 2020. “‘20대 남성현상’ 다시 보기: 20대와 3040세대의 이념성향과 젠더의식 비교를 중심으로” 『경제와 사회』 통권 제125호, 189-224.

허석재. 2014. “세대와 생애주기, 그리고 투표선택: 1992-2012 대통령 선거분석” 한국과국제정치 제30권2호, 16-199.

한국언론진흥재단. 2024. 『2024 언론수용자조사』. 한국언론진흥재단.

한정훈. 2022. “한국 청년층의 보수화? 2012년부터 2022년 대통령 선거의 이념적, 정책적 태도와 투표행태를 중심으로” 『국제지역연구』 제31권 2호, 285-318.

Alwin, Duane F., & Krosnick, Jon A. (1991). “Aging, Cohorts, and the Stability of Sociopolitical Orientations Over the Life Span,” American Journal of Sociology, 97(1), 169–195.

Firebaugh, Glenn, and Kenneth E. Davis. 1988. “Trends in Antiblack Prejudice, 1972–1984: Region and Cohort Effects.” American Journal of Sociology 94 (2): 251–272.

Glenn, Norval D. (1974). “Aging and Conservatism,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 415, 176–186.

Gremsci, Antonio. 2011. Prison Notebooks. Columbia University Press

Lucas, Olivia, Lovisa Moller Vallgarda, and Bernard Steen. 2024. Society Watch 2024: Understanding the New Generation of Voters. National Centre for Social Research.

Mill, John Stuart. 2015. On Liberty, Utilitarianism and Other Essays. Oxford University Press.

Pew Research Center. 2018. “The Generation Gap in American Politics” https://www.pewresearch.org/politics/2018/03/01/the-generation-gap-in-american-politics/?utm_source=chatgpt.com

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

[1] https://zdnet.co.kr/view/?no=20250603211650 (검색일시. 2025년 8월 14일)

[2] https://h21.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/57622.html (검색일시. 2025년 8월 14일)

■ 저자: 한정훈 _서울대학교 국제대학원 교수.

■ 담당 및 편집: 임재현_EAI 연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 209) | jhim@eai.or.kr