![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ⑤ 한국 민주주의 위기와 ‘아래로부터의 퇴행’?](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515144319733110491.jpg)

Editor's Note

강우창 고려대 교수는 민주주의에 대한 여론조사 결과를 토대로 최근 한국 민주주의 위기가 정치 엘리트의 전략적 선택에 따른 ‘위로부터의 퇴행’인지, 시민들의 민주주의 지지 약화에 따른 ‘아래로부터의 퇴행’인지 여부를 규명합니다. 강 교수는 2003년 이후 조사를 시계열적으로 분석하여 이 기간 동안 한국 시민들의 민주주의 지지는 꾸준히 상승했으며 세대 및 성별 간 지지도 격차도 다른 선진국에 비해 우려할 수준은 아니라고 진단합니다. 나아가 저자는 이를 토대로 최근 민주주의 후퇴가 ‘위로부터의 퇴행’일 가능성이 크며, 시민들의 견고한 민주주의 지지가 위기 극복의 중요한 자산이 될 것이라는 전망을 제시합니다.

Ⅰ. 서론

민주주의 퇴행에 관한 연구들은 퇴행의 원인과 과정을 ‘위로부터의 퇴행(Democratic erosion from the top)’과 ‘아래로부터의 퇴행(Democratic erosion from the bottom)’으로 나누어 접근한다. ‘위로부터의 퇴행’에 주목하는 연구들은 퇴행을 정치 권력을 가진 엘리트, 특히 행정부의 수반이 권력을 공고하게 하거나 확장하기 위해 내리는 전략적 선택의 결과로 본다. 이들은 선거를 통해 선출된 지도자들이 헌법과 법률의 외형적 형식은 유지하면서도 행정명령의 사용 등에 의한 의회의 무력화, 사법부 장악, 언론 통제, 비판 세력 탄압, 선거 제도 변경 등을 통해 점진적으로 행정부의 권력을 확대하고 견제 장치를 약화시키는 현상에 주목한다(Bermeo 2016; Levitsky and Ziblatt 2018). 이러한 변화는 합법적 절차를 따르는 것처럼 보일 뿐 아니라, 점진적이고 은밀하게 진행되어 시민들이 민주주의 약화를 직접적인 위협으로 인식하기 어렵게 만들고, 퇴행의 과정을 정상적인 민주주의의 일부로 받아들이게 하여 시민들의 저항을 무디게 할 수 있는 위험을 내포하고 있다(Bartels 2018; Ginsburg and Huq 2018).

한편 ‘아래로부터의 퇴행’에 초점을 맞추는 이들은 민주주의의 안정성과 지속가능성이 시민들이 민주주의를 자발적으로 수용하고 체제에 대한 규범적 지지를 보내는지 여부에 달려 있다고 본다. 시민들이 민주주의를 가장 정당하고 적합한 정치 체제로 받아들일 때 민주주의는 정치적 정당성(legitimacy)을 획득할 수 있으며(Lipset 1959), 외부의 강압이나 강제가 아닌 시민들의 자발적인 수용을 바탕으로 유지된다(Dahl 1971). 이러한 정당성은 일시적 성과나 특정 정책에 기반한 구체적 지지(specific support)를 넘어, 민주주의 자체에 대한 원칙적인 지지와 애착, 즉 포괄적 지지(diffuse support)가 뒷받침될 때 더욱 견고해진다(Easton 1965). 포괄적 지지가 결여되어 있을 경우, 경제적 충격이나 정치적 혼란과 같은 위기 상황에서 민주주의는 내부로부터 쉽게 무너질 수 있다. 시민들이 민주주의가 제도적 경로를 통해 문제를 해결할 수 있다고 믿을 때, 민주주의는 유지될 수 있기 때문이다(Classen 2020). 사회 구성원들이 민주주의 이외의 다른 대안을 고려하지 않고, 모든 정치적 갈등과 문제가 민주적 절차와 규범 내에서 해결된다고 믿을 때, 즉 민주주의가 “유일한 게임의 규칙(the only game in town)”으로 받아들여질 때, 민주주의는 공고화(consolidation)된다.

2022년 대통령 선거 이후 한국 민주주의가 경험하고 있는 주요한 사건들은 위로부터의 퇴행이 진행되고 있다는 여러 징후를 보여 준다. 예를 들어, 방송통신위원회의 공영방송 이사진 해임 및 YTN 민영화 추진 과정에서의 절차적 정당성 시비, 그리고 야당이 주도하여 통과시킨 법안들(양곡관리법, 간호법, 노란봉투법, 방송3법, 김건희 여사 특검법, 이태원 참사 특별법 등)에 대한 대통령의 빈번한 거부권(재의요구권) 행사는 행정부가 입법부의 견제 기능을 약화시키고 언론의 비판적 감시 역할에 영향을 미치려는 시도로 해석될 여지가 있다. 또한, 감사원이나 검찰 등 권력기관의 운영 과정에서 특정 사안에 대한 선택적 혹은 표적 수사 논란이 제기되는 경우, 이는 국가기관이 정치적 중립성이 훼손될 수 있다는 우려를 낳는다. 이는 레비츠키와 지블랫이 지적한 ‘선출된 독재자’가 사법부나 기타 견제 기구를 무력화하는 방식과 유사하다. 한편 행정부와의 입법 교착을 탄핵소추를 통해 해결하려 한 야당의 선택 역시 ‘제도적 자제(institutional forbearance)’의 규범을 훼손했다는 비판에서 자유롭지 않다. 이러한 사건들은 권력을 가진 엘리트가 합법적인 제도의 틀 안에서 점진적으로 민주주의를 훼손하는 ‘위로부터의 퇴행’과 부합한다.

한국 민주주의에 대한 국제사회의 평가는 이러한 변화를 반영한다. 스웨덴 예테보리대 산하 민주주의다양성연구소가 발행한 2025년 민주주의 보고서에서, 한국은 2024년에 이어 2년 연속 ‘독재화(autocratization)’가 진행되는 나라로 분류되었다.[1] 한국은 2021년 보고서에서 세계 17위의 자유민주주의 국가로 분류되었으나, 2025년 보고서에서는 더 이상 자유민주주의 국가가 아닌 선거민주주의 국가로 분류되었다. 영국 이코노미스트 부설 경제 분석 기관인 ‘이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)’이 발표한 ‘민주주의 지수 2024’도 한국의 민주주의에 대해 비슷한 평가를 내렸다. 해당 보고서에서 한국은 10점 만점에 7.75점을 기록했으며, 2020년에서 2023년까지 최상위 단계인 ‘완전한 민주주의(full democracy)’로 분류되었지만 2024년에는 ‘결함 있는 민주주의(flawed democracy)’ 국가로 떨어졌다. 해당 보고서에서 한국은 점수가 가장 크게 하락한 10개 국가 중 하나였다. 최근에는 ‘아래로부터의 퇴행’을 우려하는 목소리도 높아지고 있다. 특히 지난 2025년 1월 19일 윤석열 대통령에 대한 체포 집행과 구속영장 발부에 반발한 이들이 서부지검을 습격, 점거하고 시설을 파괴한 사건은 한국 사회에 충격을 가져왔다. 또한 그동안 지속적으로 부정선거를 주장해 온 이들의 주장이 윤석열 대통령에 대한 탄핵 반대 목소리와 결합하여 광장에서 표출되고 있다. 국민저항권을 내세우며 법치와 헌정주의를 비판하는 이들을 지켜보며, 한국 사회가 미국, 유럽 등에서 확산되고 있는 극우 세력의 문제로부터 자유롭지 않다는 위기의식도 생겨나고 있다.

위로부터의 퇴행과 아래로부터의 퇴행은 서로 배타적이기보다는 밀접히 연결되어 있다. 선출된 독재자의 반민주주의적 시도는 시민들의 민주주의에 대한 지지가 약할 때 더욱 성공하기 쉽다. 반면 시민들이 민주주의의 정당성에 대해 가지고 있는 강력한 신념은 엘리트에 의한 위로부터의 퇴행을 제어하는 주요한 수단이 될 수 있다. 이러한 맥락에서 이 글은 최근 급변하고 있는 한국의 정치 상황 속에서 한국 민주주의에 대한 시민들의 지지가 어떻게 변해 왔는가를 시계열적으로 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 전반적인 시계열적 변화

한국 시민들의 민주주의에 대한 태도를 파악하기 위해 다음 문항을 사용했다. “다음 진술 중 선생님의 입장과 가장 가까운 것을 고르시오.” 1) ‘민주주의가 다른 어떤 제도보다 항상 낫다.’ 2) ‘특정한 상황에서는 독재가 민주주의보다 나을 수 있다.’ 3) ‘나에게는 민주주의든 독재든 큰 차이가 없다.’ 응답 문항 중 1)은 민주주의가 다른 체제보다 절대적 우위에 있다는 인식을 반영한다는 점에서, 포괄적 지지(diffuse support)의 척도로 해석될 수 있다(Easton 1965). 반면 2)를 선택한 응답자는 민주주의에 대해 조건부 지지를 보내고 있으며, 위기 상황에서 민주주의를 부정하고 독재와 권위주의를 정당화할 가능성이 있는 것으로 해석할 수 있다. 마지막으로 3)을 선택한 응답자는 체제 전반에 대한 냉소주의적 태도를 가지고 있다. 본 보고서의 분석 시기는 2003년부터 2025년까지이다. 2003년부터 2022년은 Asia Barometer Survey를 사용하고 있으며, 2025년은 동아시아연구원이 2025년 1월 22일부터 23일까지 실시한 ‘양극화 인식조사’ 자료를 사용한다.

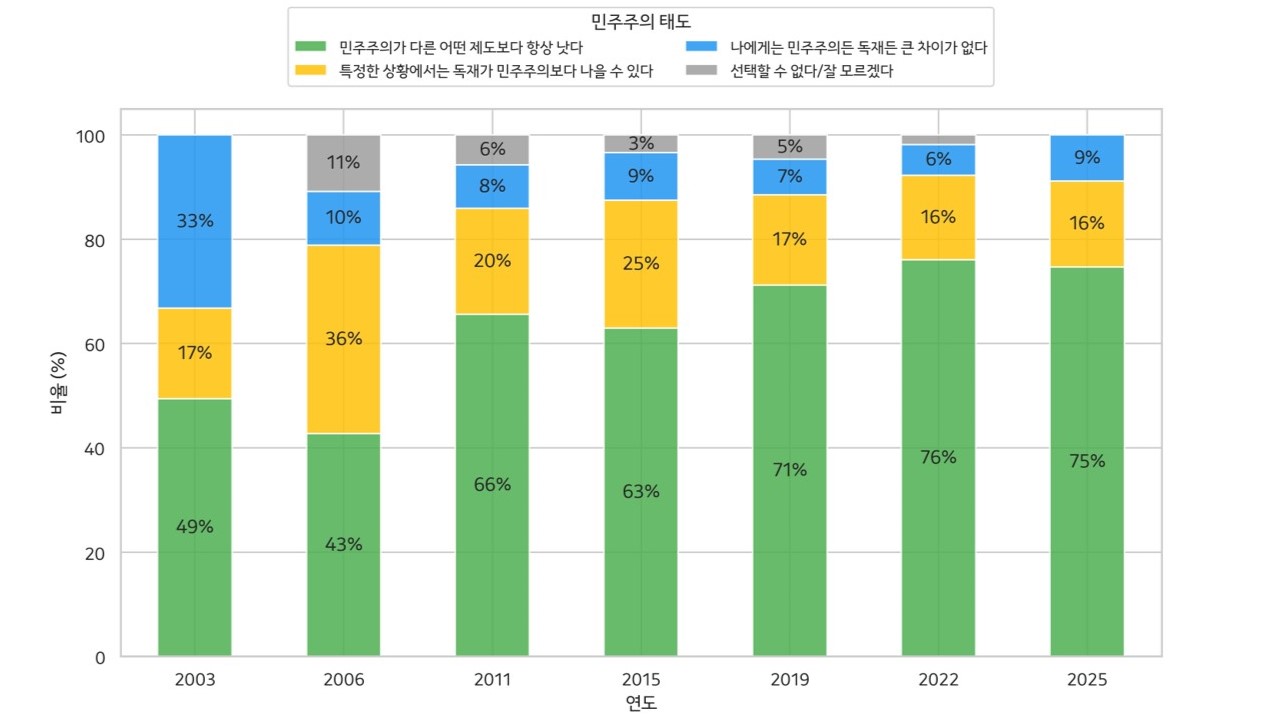

[그림 1] 민주주의에 대한 태도의 시계열적 변화 2003 ~ 2025

그림 1은 지난 20여 년간 한국 시민들의 민주주의에 대한 포괄적 지지가 지속적으로 증가해 왔음을 보여준다. 2003년 조사에서 “민주주의가 다른 어떤 제도보다 항상 낫다”고 응답한 비율은 49%에 불과했으나, 2011년 66%, 2019년 71%, 2022년 76%를 기록했다. 2022년 대통령 선거 이후 극심한 정치적 양극화를 경험하고, 2024년 계엄과 뒤이은 탄핵정국을 거치는 동안에 실시된 조사에서도 응답자의 75%가 민주주의가 다른 제도보다 낫다고 응답했다. 반면, “특정한 상황에서는 독재가 민주주의보다 나을 수 있다”는 응답은 2006년에 36%를 기록한 이후 지속적으로 감소하고 있다. 2011년 20%, 2015년 25%를 기록한 이후 2019년과 2022년에는 17%와 16%를 기록하는 등 10%대 중반으로 떨어졌으며, 2025년 조사에서도 16%를 기록했다. 한편 “민주주의든 독재든 큰 차이가 없다”는 응답 역시 2003년 33%에서 2025년 9%로 크게 감소하였다. 종합하면 그림 1은 한국에서 민주주의에 대한 절대적 우위 인식이 사회 전반에 뿌리내렸으며, 위로부터의 민주주의 퇴행이 진행되는 와중에도 민주주의의 제도적 정당성은 시민들의 신념 속에 점점 더 내면화되고 있음을 시사한다.

Ⅲ. 세대별 분석

그렇다면 이러한 변화는 어떻게 가능했을까? 우선 이는 정치적 학습의 결과일 수 있다. 1987년 민주화 이후 한국은 30여 년 이상 민주주의 체제를 유지해 왔다. 그 동안 한국의 시민들은 선거를 통해 여야 간 평화적인 정권 교체가 가능함을 반복적으로 경험했다. 또한 1997년 IMF 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 속에서도 한국의 민주주의는 안정적으로 지속되었다. 2008년 광우병 사태, 2017년 탄핵 국면에서 진행된 촛불집회 등을 통해 민주주의의 틀 안에서 시민 참여를 통해 실질적인 정치 변화를 이끌어 낼 수 있음을 확인했다. 이처럼 민주주의 체제 안에서 다양한 정치적 경험을 쌓아가며 한국 시민들은 민주주의 제도의 가치와 기능을 깨닫고 내면화해 온 것이다. 또한 ‘세대교체 효과’의 가능성도 있다. 1987년 민주화 이후 태어나고 성장한 밀레니얼 세대(M세대)와 Z세대는 이전 세대와는 질적으로 다른 정치 환경 속에서 성장했다. 군부 권위주의 시대를 경험하지 않은 이들 세대는 학교 교육을 통해 과거 권위주의 통치를 부정적으로 평가하고 민주주의 원리와 가치를 강조하는 사회적 담론 속에서 성장했다. 또한 이들은 언론의 자유가 확대되면서 다양한 매체를 통해 정치에 대한 정보를 자유롭게 접하며, 이전 세대에 비해 더 높은 민주주의 감수성을 키워 왔다. 이들이 사회의 구성원으로 자리잡으면서 한국 사회에서 민주주의에 대한 지지가 전반적으로 강화되었을 가능성이 있다.

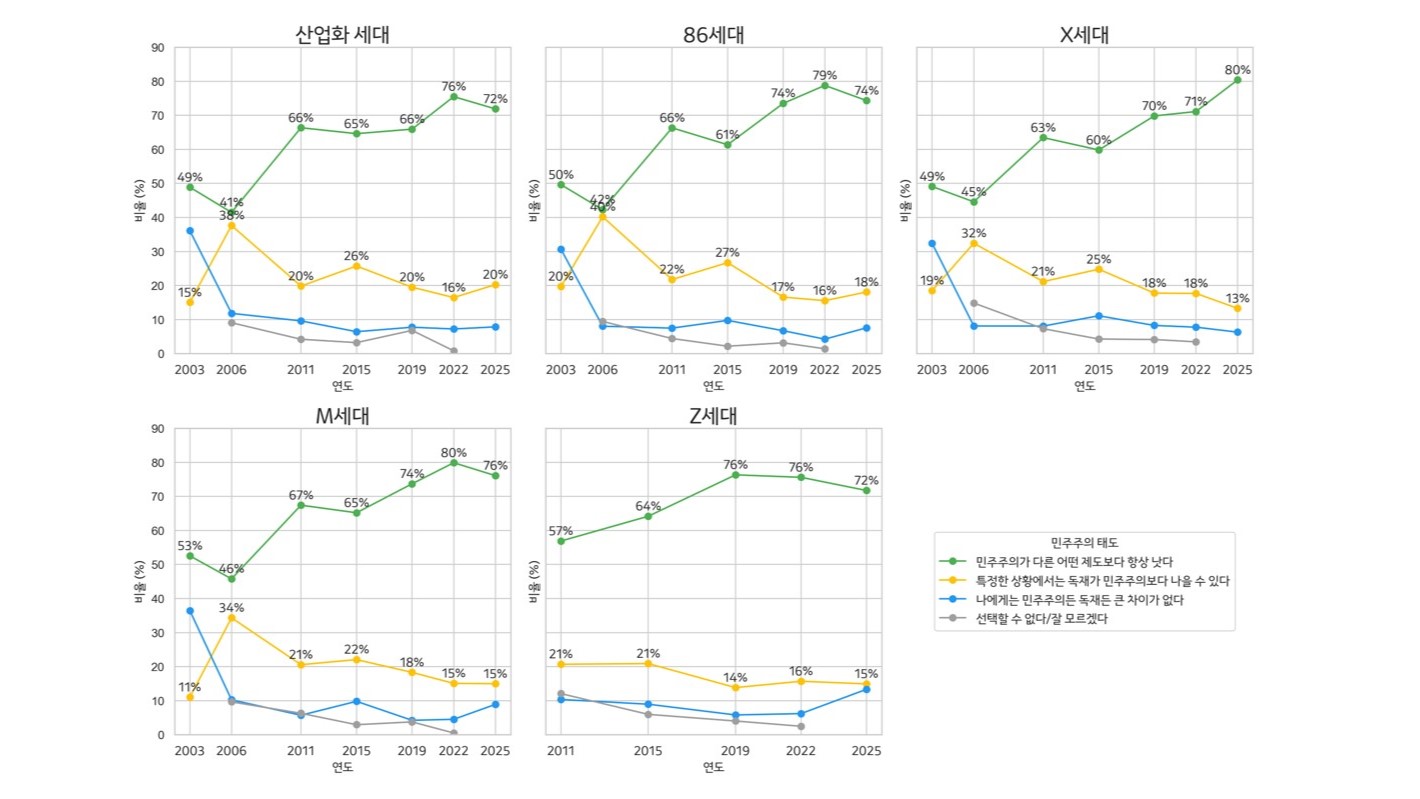

그림 2에서는 민주주의에 대한 태도 변화를 세대별로 살펴본다. 출생년도를 기준으로 1940년~1959년생을 산업화 세대, 1960년대 생을 86세대, 1970년대 생을 X세대, 1980년대 생을 M세대, 1990년 이후 출생자를 Z세대로 구분했다. 그림 2에 따르면, 모든 세대에서 민주주의에 대한 지지가 지속적으로 증가했다. 산업화 세대의 경우, 2003년 민주주의를 지지하는 응답자의 비율은 49%였으며, 2022년 76%까지 상승했다. 독재가 나을 수 있다고 답한 이들의 비율은 2006년 38%를 기록했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2022년에는 17%에 불과했다. 2025년 조사에서 민주주의를 선택한 이들의 비율은 2022년 조사와 비교할 때 약 3%p정도 감소했으며, 경우에 따라 독재가 나을 수 있다고 응답한 이들의 비율이 그만큼 증가해서 21%를 기록했다. 86세대의 경우도 산업화세대와 유사한 변화를 보인다. 2003년 민주주의를 선택한 응답자의 비율은 50%를 기록했으며, 2022년에는 79%까지 증가했다. 2025년 조사에서는 74%로 약 5%p 감소했다. 경우에 따라 독재가 나을 수 있다고 답한 이들의 비율은 2006년 40%로 가장 많았으며, 이후 지속적으로 감소하여 2022년 16%까지 줄어들었다가 2025년에는 18%로 소폭 증가했다. X세대 내에서도 민주주의 규범에 대한 지지가 지속적으로 증가했다. 2003년 49%가 민주주의를 선택했으며, 2022년에는 해당 비율이 71%로 약 22%p 증가했다. 흥미로운 점은 산업화 세대 및 86세대와 달리 2025년 조사에서 X세대의 민주주의에 대한 지지는 더욱 증가했다는 점이다. 2022년 조사에서는 71%만이 민주주의를 선택해서 산업화 세대나 86세대보다 낮은 비율을 기록했지만, 2025년 조사에서는 80%가 민주주의를 선택했다. 2022년과 2025년 사이에 경우에 따라 독재가 나을 수 있다고 답한 이들의 비율은 18%에서 13%로 약 5%p 감소했으며, 민주주의든 독재든 상관없다고 답한 이들의 비율 역시 감소했다.

[그림 2] 민주주의에 대한 태도의 시계열적 변화 2003 ~ 2025: 세대별 분석

M세대와 Z세대의 경우도 크게 다르지 않다. M세대의 경우 2003년 조사에서 응답자의 53%가 민주주의를 선택했으며, 해당 비율이 2022년에는 80%로 증가했다. 2022년 시점만 놓고 보면 X세대보다 민주주의에 대해 더 강한 지지를 보내고 있다. 해당 비율은 2025년 조사에 76%로 다소 감소했다. Z세대의 경우 2011년 조사에서 처음 등장하기 시작했으며, 2011년을 기준으로 놓고 보면 민주주의를 지지하는 응답자의 비율이 약 57%로 다른 세대에 비해 다소 낮다고도 볼 수 있다. 그러나 M세대가 20대였던 2003년 조사에서 53%를 기록했던 것을 감안할 때, 그리고 다른 세대와 달리 Z세대의 경우 독재를 선택한 이들의 비율이 21% 이상을 기록한 해가 없다는 점에서 Z세대가 이전 세대에 비해 민주주의에 더 강한 지지를 보내고 있는 세대 교체의 효과도 일정 부분 확인할 수 있다. 또한 2022년과 2025년 사이에 민주주의 지지가 다소 감소했으나, 경우에 따라 독재가 나을 수 있다고 답한 응답자들의 비율에는 큰 변화가 없다는 점도 주목할 필요가 있다. 산업화 세대와 86세대에서 계엄과 탄핵을 포함한 정치적 변화가 민주주의 지지 철회와 독재 지지 증가로 이어진 것과는 대조적으로 MZ세대에서는 민주주의 지지 철회가 독재 지지로 전환되지 않았음을 보여준다.

Ⅳ. 세대와 젠더에 따른 변화

최근 한국 정치에서 MZ세대 남성의 정치적 보수화, 특히 젠더 이슈와 관련된 보수적 태도, 그리고 ‘공정’ 담론에 민감하게 반응하는 경향에 대한 관심이 높다. 2020년 총선, 2021년 재보궐선거, 2022년 대통령 선거 등에서 20대 남성이 국민의힘(보수정당)을 지지하는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 특히 2022년 대선 직후 실시된 출구조사에서 20대 남성의 59%, 30대 남성의 53%가 윤석열 후보를 지지한 바 있다. 이는 20대 여성의 58%, 30대 여성의 50%가 이재명 후보를 지지한 것과 뚜렷한 대조를 보인다. 이른바 20대 남성과 여성 간의 젠더 갭(성별 격차)은 2024년 12월 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 이후 진행된 탄핵 국면에서도 확인되었다. 한 조사에 따르면 20대 남성은 전체 참가자 중 3%에 불과한 반면, 20대 여성은 18%를 차지한 것으로 나타났다. 이는 2008년의 광우병 촛불집회나 2016년 탄핵집회 당시 남성의 참여율이 10%대 초중반을 기록했던 것과는 대조적이다(BBC News Korea 2025-02-14).

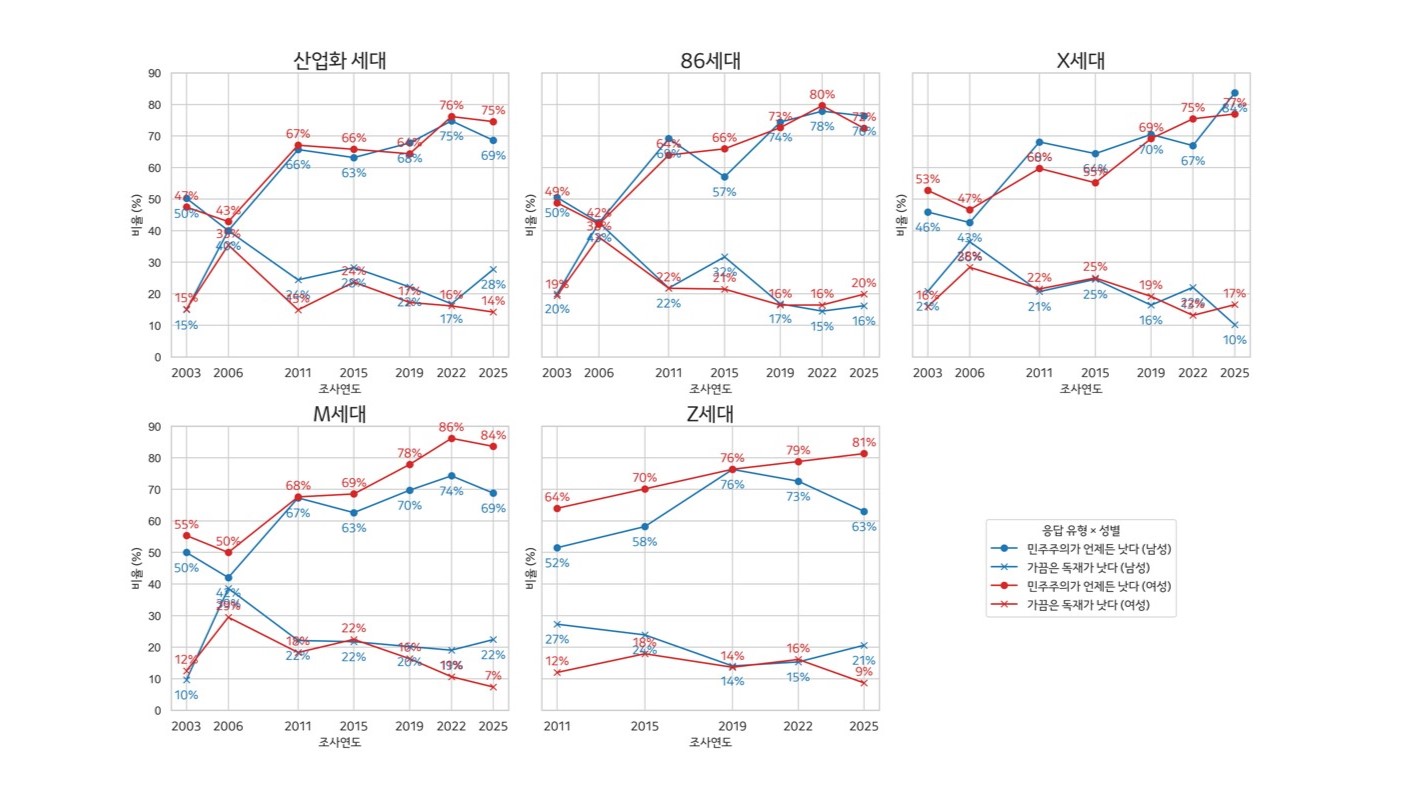

이러한 맥락에서 그림 3은 민주주의에 대한 지지가 각 세대 내에서 응답자의 성별에 따라 어떻게 다른가를 보여준다. 산업화 세대의 경우, 2025년을 제외하고 남녀 응답자 간의 차이가 크지 않다. 2025년 조사의 경우 2022년과 비교할 때 여성 응답자에게서는 큰 변화가 나타나지 않는다. 한편 남성 응답자의 경우 민주주의 지지는 75%에서 69%로 약 6%p 감소한 반면 독재 지지는 17%에서 28%로 약 11%p 증가했다. 86세대의 경우 이와 상반된 변화가 나타났다. 남성 응답자의 경우 민주주의 지지는 78%에서 76%로 2%p 감소하는 데 그쳤으나, 여성 응답자의 경우에는 80%에서 72%로 약 8%p 감소했으며, 독재 지지는 16%에서 20%로 4%p 증가했다. 남성에 비해 여성에서 상대적으로 더 큰 변화가 나타났다. X세대에서는 남성 응답자의 태도 변화가 현저하게 나타났다. 2022년 조사에 X세대 남성의 민주주의 지지는 67%를 기록했으나 2025년 조사에서는 84%로 무려 17%p 증가했다. 반면 독재가 낫다는 응답은 22%에서 10%로 12%p 감소했다. X세대 남성은 두 조사 간에 민주주의와 독재에 대한 태도에서 가장 큰 변화를 보인 집단이다.

[그림 3] 민주주의에 대한 태도의 시계열적 변화 2003 ~ 2025: 세대별, 성별 분석

한편 M세대와 Z세대의 경우 응답자 성별에 따른 차이가 2025년 조사 이전부터 나타났다는 점에서 이전 세대와는 다른 양상을 보인다. M세대의 경우 2015년을 기점으로 남성과 여성의 차이가 나타나기 시작한다. 2011년 조사에서 남성 응답자의 67%, 여성 응답자의 68%가 민주주의를 지지하여 큰 차이가 없었다. 그러나 2015년 이후 여성 응답자의 민주주의 지지는 가파르게 증가한 반면, 남성 응답자의 지지 증가세는 그에 미치지 못해 민주주의 지지를 놓고 젠더 갭이 나타나기 시작했다. 남녀 응답자 간의 차이는 2015년 조사에서 6%p, 2019년 조사에서 8%p, 2022년 조사에서 12%p를 기록하며 계속 증가했다. 2025년 조사에서는 여성 응답자의 84%가 민주주의를 지지한 반면, 남성 응답자는 69%만이 민주주의를 지지한다고 밝혀 그 차이가 약 15%p에 달했다. M세대 여성 응답자의 경우 2025년 조사에서 7%만이 독재가 낫다고 응답해서, 조사 대상 집단 중 가장 낮은 수치를 기록했다.

Z세대는 남녀 응답자 간의 차이가 가장 두드러지는 집단이다. Z세대가 처음 등장했던 2011년 조사에서 이미 젠더 갭이 존재했다. 여성 응답자의 64%가 민주주의를 지지한 데 반해, 남성 응답자의 경우는 해당 수치가 52%에 불과하여, 남녀 응답자 간의 차이는 약 12%p에 달했다. 흥미로운 점은 2019년 조사에서 남녀 간의 차이가 사라졌다는 점이다. Z세대 남녀 모두 76%는 민주주의가 낫다고 응답한 반면, 14%는 가끔은 독재가 낫다고 응답했다. 이러한 변화는 2017년 탄핵 국면의 경험을 반영한 것으로 보인다. 그러나 이후 Z세대 여성의 민주주의 지지는 계속 증가하여, 2022년 79%, 2025년 81%를 기록한 것과 대조적으로 Z세대 남성의 민주주의 지지는 2022년 73%, 2025년에는 63%로 감소했다. 2025년 Z세대 남녀 간의 격차는 18%p에 달한다. M세대와 Z세대 남성에서 나타나는 이러한 변화는 ‘20대 남성의 보수화’에 대한 우려와 어느 정도 부합하는 면이 있다. 그러나 주목해야 할 부분은 이들에게서 나타나는 민주주의 지지의 감소가 독재 지지로 이어지는 것은 아니라는 점이다. 2022년과 2025년 사이 M세대 남성의 민주주의 지지는 5%p 감소했으나, 독재 지지는 불과 3%p만 증가했다. Z세대 남성의 경우도 민주주의 지지는 10%p 감소했으나, 독재 지지는 6%p 증가에 그쳤다. 이는 2025년 조사에서 이전 조사에 비해 독재 지지가 11%p가량 증가한 산업화세대 남성과 분명한 대조를 보인다.

Ⅴ. 결론

민주주의 자체에 대한 시민들의 원칙적인 지지와 애착, 즉 포괄적 지지(diffuse support)는 민주주의의 안정성을 유지하기 위한 토대이다. 따라서 만약 민주주의에 대한 시민의 확신과 믿음이 줄어든다면, 이는 그 자체로 민주주의가 아래로부터의 퇴행을 겪고 있다는 증거이자, 위로부터의 퇴행을 저지할 수 있는 동력을 상실했음을 의미한다. 비상계엄 사태와 대통령 탄핵, 그리고 10년 사이 두 번째 궐위 선거를 치러야 하는 정치적 혼란으로 인해 한국 민주주의의 퇴행에 대한 우려가 높아지는 현 시점에서, 본 연구는 민주주의에 대한 한국인의 지지가 지난 20여 년간 어떻게 변화해 왔는가를 살펴보았다.

2003년 이후 2025년까지 일곱 차례 실시된 설문조사 결과를 분석하여, 한국 시민들 사이에서 민주주의에 대한 확산적 지지가 자리잡았음을 확인할 수 있었다. 전체 응답자를 기준으로 볼 때, 민주주의가 어떤 제도보다 항상 낫다는 응답이 2006년에는 43%에 불과했으나 2022년에는 76%로 33%p 증가했다. 같은 시기 특정한 상황에서는 독재가 낫다는 비율은 2006년 36%에서 2022년 12%로, 3분의 1로 줄어들었다. 계엄 사태를 겪고 대통령에 대한 탄핵 절차가 한창 진행 중이던 2025년 1월 조사에서도 민주주의와 독재에 대한 한국 시민들의 전반적인 태도에는 큰 변화가 없었다. 다만 세대와 성별에 따라 살펴보았을 때, 계엄과 탄핵에 대한 반응에서 나타나는 차이를 확인할 수 있었다. 산업화 세대 남성, M세대 남성, Z세대 남성들의 경우 2025년 조사에서 과거 조사에 비해 민주주의 지지는 감소하고 독재 지지는 증가했다. 그러나 X세대 남성, M세대와 Z세대 여성 사이에서는 민주주의 지지가 증가하여 전반적인 응답 비율에서는 큰 변동이 발생하지 않았다.

M세대 남성과 Z세대 남성들의 민주주의 지지가 상대적으로 낮다는 점, 그리고 계엄 국면에서 상당한 감소가 발생했다는 점은 ‘20대 남성 보수화’ 논의와도 어느 정도 일맥상통한다. 그러나 우리는 M세대 남성의 68%, Z세대 남성의 63%는 여전히 민주주의를 “유일한 게임의 규칙(the only game in town)”으로 꼽고 있으며, 독재를 선택한 응답자의 비율은 민주주의를 선택한 응답자의 3분의 1 정도에 불과하다는 점을 기억해야 한다. 특히 최근 아래로부터의 민주주의 퇴행에 대한 우려가 제기되고 있는 미국이나 서유럽과 비교할 때, MZ세대 남성에게서 나타나는 민주주의에 대한 지지가 크게 감소한 것은 아니다. 예를 들어 포아와 모웅크(Foa and Mounk 2016)에 따르면, 미국에서 민주주의 국가에서 사는 것이 필수적이라는 진술에 대해 산업화 세대에 해당하는 1940년대 출생자들의 약 60%가 찬성한 반면, M세대에 해당하는 1980년대 출생자들은 약 30%만이 찬성하는 등 젊은 세대에서 민주주의에 대한 감소가 훨씬 뚜렷하다.

비상계엄 사태와 탄핵 국면 속에서도 한국 민주주의는 상당한 회복력을 보여 주고 있다. 그 바탕에는 민주주의에 대한 확고한 지지를 보내고 있는 시민들이 있다. 1987년 민주화 이후 30여 년 이상 민주적 경험이 축적되는 와중에, 한국 시민들은 정치적 학습을 통해 민주주의를 단순한 제도가 아닌 사회의 근본적 가치로 수용하게 되었다. 2025년 현재, 민주주의에 대한 태도에서 세대 및 성별에 따른 다소의 차이는 존재하지만, 전체적으로 한국 사회에서 민주주의는 린츠와 스테판(Linz and Stepan 1996)이 민주주의 공고화의 조건으로 제시한 “유일한 게임의 규칙”으로 받아들여지고 있다. 이는 최근 한국 민주주의 후퇴가 시민들의 민주적 가치 약화에서 비롯된 ‘아래로부터의 퇴행’이라기보다는, 정치 엘리트의 전략적 선택에 의한 ‘위로부터의 퇴행’이라는 사실을 뒷받침한다. 한국 시민들이 가지고 있는 민주주의에 대한 견고한 지지는 향후 한국 민주주의가 위로부터의 퇴행을 극복해 나가는 과정에서도 중요한 자산이 될 것이다. ■

참고 문헌

Bartels, Larry M. 2023. Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press, 185–215.

BBC News Korea. 2024. “한국 ‘20대 남성’은 왜 보수화됐나? [Why Have South Korean ‘Men in Their 20s’ Become Conservative?].” February 14. https://www.bbc.com/korean/articles/c159vendkl8o (검색일: 2025. 5. 13.)

Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic Backsliding.” Journal of Democracy 27, 1: 5–19.

Claassen, Christopher. 2020. “Does the Public Respond to Government Performance? The Asymmetric and Dynamic Nature of Legitimacy Beliefs.” American Journal of Political Science 64, 1: 182–200.

Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT: Yale University Press.

Easton, David. 1965. A Systеms Analysis of Political Life. New York: Wiley.

Foa, Roberto Stefan, and Yascha Mounk. 2016. “The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect.” Journal of Democracy 27, 1: 5–17.

Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. 2018. How to Save a Constitutional Democracy. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2018. How Democracies Die. New York: Crown.

Linz, Juan J., and Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Lipset, Seymour Martin. 1959. “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” American Political Science Review 53, 1: 69–105.

[1] 2024년 보고서에서 ‘독재화(autocratization)’가 진행 중인 국가로 분류된 42개국 중에는 2014년 우산혁명, 2020년 국가보안법 시행 등을 통해 사실상 일국양제가 붕괴된 홍콩, 2017년 대법원의 판결에 의해 야당을 강제 해산하고 사실상 일당독재로 전환한 캄보디아, 2021년 군부 쿠데타 이후 시민 저항과 유혈 진압이 반복되고 있는 미얀마, 두테르테 정부 동안 마약과의 전쟁이라는 미명하에 수천명에 대한 초법적인 처형이 발생하고, 최근에는 페르디난드 마르코스 대통령 당선 이후 역사 왜곡에 대한 우려가 높아지고 있는 필리핀 등이 포함되어 있다.

■ 강우창_고려대학교 정치외교학과 교수.

■ 담당 및 편집: 박한수_EAI 연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 204) hspark@eai.or.kr

![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ④ 한국 정치엘리트와 민주주의 퇴행](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515143956733110491(0).jpg)

![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ③ 계엄 전후 한국 헌정 민주주의의 위기](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515142724733110491(0).jpg)