![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ③ 계엄 전후 한국 헌정 민주주의의 위기](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515142724733110491.jpg)

Editor's Note

김정 북한대학원대 교수는 연쇄적인 국회 다수당의 탄핵소추 발의 및 대통령의 법률안 재의요구권 행사가 상승 작용하면서, 대통령이 교착상태 해소를 위해 비상계엄을 선포하여 헌정 질서를 정지시키는 역설적 선택을 단행했다고 진단합니다. 아울러 김 교수는 이러한 헌정 위기의 심층에는 보수 및 진보 진영 간 상호 적대적 감정의 심화와, 이를 토대로 중도층을 설득하기보다는 지지자를 동원하는 데 주력한 양대 정당의 당파주의가 자리잡고 있다고 지적합니다. 저자는 양 진영의 ‘헌정 압박 전술’로 인하여 권한 자제의 규범이 상당 수준 붕괴함에 따라 한국 민주주의의 역행이 당분간 불가피할 것으로 전망합니다.

윤석열 대통령은 왜 비상계엄 선포권을 발동했나? 비상계엄 선포 이전 국회의 연쇄 탄핵 소추권 발동과 대통령의 연쇄 재의 요구권 발동이 한국 헌정질서와 관련하여 가지는 함의는 무엇인가? 비상계엄 선포 이후 대통령에 대한 국회의 탄핵 소추 및 헌법재판소의 탄핵 심판은 한국 민주주의에 어떠한 영향을 미쳤는가?

Ⅰ. 헌정 위기의 표층: 상호 용인 및 권한 자제 규범 붕괴

헌법은 민주주의의 원활한 작동을 보장하지 못한다. 모든 법률이 본질적으로 공유하는 개념적 공백 및 의미의 모호성 때문에 헌법 조항에만 의존해서는 민주주의의 독재화를 막아낼 수 없다. 성공적인 민주주의에서는 헌법 조항으로 명기하지는 않았지만 헌법 조항이 생성하는 비공식적 규범이 정치 행위를 규제하고 있다. 민주주의의 원활한 작동에 필수적인 비공식적 규범에는 ‘상호 용인(mutual tolerance)’과 ‘권한 자제(institutional forbearance)’가 있다. 상호 용인은 “정치 경쟁자가 헌법을 존중하는 한 그들이 존재하고, 권력을 놓고 서로 경쟁을 벌이며, 사회를 통치할 권리를 갖는다는 사실을 인정”하는 규범이다. 권한 자제는 “법적 권리를 신중하게 행사하는 태도”로서 정치적 권한이 비록 “합법적인 테두리 안에 있는 것이라고 해도 기존 체제를 위태롭게 만들 위험”을 인정하는 규범이다. 민주주의가 원활하게 작동할 때 상호 용인 및 권한 자제는 그 중요성이 드러나지 않지만, 일단 민주주의에 문제가 발생하면 그 규범 위배의 심각성이 가시화한다. 상호 용인 및 권한 자제가 정치 행위를 규제하는 규범으로 작동하기를 멈추면 민주주의가 위험에 직면했다는 신호이다(Levitsky and Ziblatt 2018).

한국 헌법에는 정당의 권한 자제 규범을 생성하는 조항이 존재한다. 국회의 행정부 및 사법부 고위 공무원에 대한 탄핵 소추권(헌법 제65조) 혹은 대통령의 국회 의결 법률안에 대한 재의 요구권(헌법 제53조)이 이에 해당한다. 대통령을 포함한 행정부 및 사법부 고위 공무원은 권력 남용 및 오용을 범할 경우 국회가 그 직위 박탈을 위협하는 탄핵 소추권을 행사할 수 있다는 사실을 사전에 인지하여 과도한 행정권 혹은 사법권 행사를 자제해야 한다는 헌정 규범이 발생하는 것이다. 마찬가지로 국회는 급진적 정책 변경을 담고 있는 법률안을 통과시킬 경우 대통령이 그 법안에 대한 재의 요구권을 행사할 수 있다는 사실을 사전에 인지하여 과도한 입법권 행사를 자제해야 한다는 헌정 규범이 발생하는 것이다. 국회의 탄핵 소추권 혹은 대통령의 재의 요구권 모두 실제로 활용하는 경우가 빈번하지 않아야 그 헌법적 목적을 달성하고 있는 셈이다(Helmke, Kroeger, and Paine 2022).

탄핵 소추권 혹은 재의 요구권을 실제로 빈번하게 발동시킨다면 헌법이 내장한 권한 자제 규범이 사실상 붕괴한 것을 의미하기 때문에 민주주의의 원활한 작동에 문제를 일으킨다. 만약 정당이 권한 자제 규범을 위반한다면, 그 정당은 ‘헌정 압박 전술(constitutional hardball tactic)’을 선택했다고 말할 수 있다. 헌정 압박 전술은 입헌적 수단을 무기화(weaponization)하여 당파적 이익을 추구하는 과정에서 권한 자제 규범을 위배하는 정치적 행위를 뜻한다(Tushnet 2025).

한국 헌법은 정당의 상호 용인 규범을 전제하고 있다. 4년마다 실시하는 국회의원 선거(헌법 제42조) 혹은 5년마다 실시하는 대통령 선거(헌법 제70조)를 유예하거나 그 결과에 승복하지 않는 일은 한국 민주주의가 작동하는 데 필요한 상호 용인 규범을 위배하는 함의를 갖는다. 마찬가지로 필요 조건이 성립하지 않는 상태에서 계엄 선포권(헌법 제77조 1항)을 행사하거나, 국회의 계엄 해제 요구권(헌법 제77조 5항) 발동을 방해하거나, 혹은 헌법재판소의 탄핵 심판(헌법 제111조) 결과를 거부하는 일 또한 한국 민주주의가 작동하는 데 필요한 상호 요인 규범을 부정하는 함의를 갖는다.

만약 정당이 상호 용인 규범을 위반하는 정치적 행위에 나선다면, 그 정당은 ‘헌정 압살 전술(constitutional beanball tactic)’을 선택했다고 말할 수 있다. 헌정 압살 전술은 입헌적 수단을 무기화하여 당파적 이익을 추구하는 과정에서 상호 용인 규범을 파괴하는 정치적 행위를 뜻한다(Shugerman 2019).

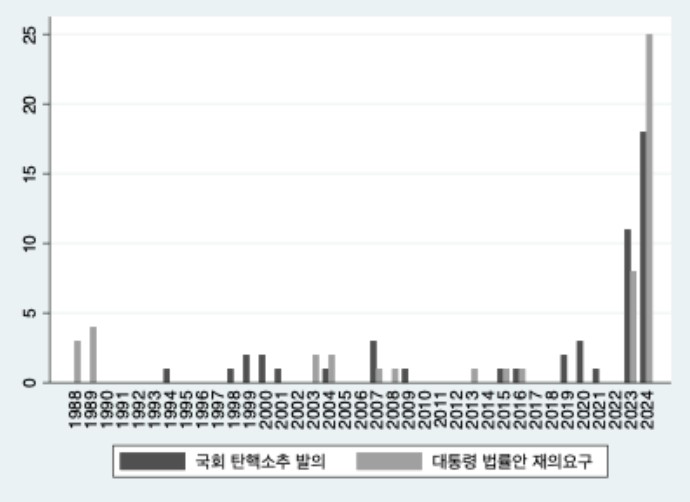

[그림 1] 민주화 이후 국회 탄핵소추 발의 및 대통령 법률안 재의요구 건수

출처: ‘탄핵’ 항목 가운데 ‘대한민국의 탄핵 사례,’ 위키백과 https://ko.wikipedia.org/wiki/탄핵#대한민국 (검색일: 2025년 3월 24일); ‘거부권’ 항목 가운데 ‘대한민국의 거부권,’ 위키백과 https://ko.wikipedia.org/wiki/거부권 (검색일: 2025년 3월 24일)

[그림 1]은 1988년부터 2024년까지 민주화 이후 36년 동안 국회의 탄핵 소추 발의 건수와 대통령의 법률안 재의 요구 건수를 연도별로 막대그래프로 나타낸 것이다. 짙은 회색의 막대그래프가 국회의 탄핵 소추 발의 건수를, 옅은 회색의 막대그래프가 대통령의 법률안 재의 요구 건수를 각각 보여 준다.

윤석열 대통령 취임 이전 33년 동안 행정부 및 사법부 고위 공무원에 대한 국회의 탄핵 소추 발의는 총 20건으로 연평균 약 0.6건에 불과했다. 2007년과 2020년 각각 3건의 탄핵 소추 발의가 가장 높은 수치였다. 윤석열 대통령이 임기를 시작한 2022년 이후 2년 6개월 동안 행정부 및 사법부 고위 공무원에 대한 국회의 탄핵 소추 발의는 총 29건이었다. 윤석열 대통령 임기 이전 시기 1년에 약 0.6건이었던 탄핵 소추 발의 건수가 윤석열 대통령 임기 이후 연평균 약 11.6건으로 20배 가까이 증가했다. 2023년 11건, 2024년 18건으로 압도적 수치를 기록하고 있다.

대통령의 법률안 재의 요구 건수는 윤석열 대통령 취임 이전까지 총 16건이었던 반면, 윤석열 대통령 임기 동안 총 33건이었다. 윤석열 대통령 임기 이전 시기 연평균 약 0.5건이었던 재의요구가 윤석열 대통령 임기 이후 연평균 약 13.2건으로 30배 가까이 증가했다. 1989년의 4건이 가장 높은 수치였으나, 2023년 8건, 2024년 25건으로 그 기록을 갱신했다.

탄핵 소추 및 재의 요구 건수의 급증에서 나타난 것처럼 반대당과 대통령 모두 권한 자제 규범을 명백하게 위배하면서 헌법 권한의 ‘과다 활용(over-utilization)’에 나섰다는 사실을 부인하기 어렵다. 윤 대통령이 비상계엄 선포권을 발동하기 직전까지 입헌민주주의의 원활한 작동을 촉진하는 헌정 규범 가운데 하나인 권한 자제 규범은 이미 상당한 수준으로 붕괴하고 있었던 셈이다.

요컨대 윤 대통령의 비상계엄 선포권 발동은 국회의 의사결정권을 장악한 반대당의 행정부 고위 공무원에 대한 연쇄 탄핵 소추권 발동과, 대통령의 입법부 법률안에 대한 연쇄 재의 요구권 발동이 ‘상승작용(escalation)’한 하나의 귀결로 이해할 수 있다. 반대당의 탄핵 소추권 과다 활용이라는 ‘헌정 압박 전술’에 맞서 대통령 또한 법률안 재의 요구권 과다 활용이라는 ‘헌정 압박 전술’로 대치하는 국면이 장기간 이어졌다. 비상계엄 선포권 발동은 장기간의 정치적 교착 상태를 해소하기 위한 대통령의 ‘헌정 압살 전술’에 해당한다. 윤 대통령은 민주주의를 회복하기 위하여 헌정 질서를 정지시키는 역설적 선택을 단행한 셈이다.

Ⅱ. 헌정 위기의 심층: 국민 서사의 양극화

윤 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 담화에서 ‘헌정 압살 전술’을 다음과 같이 정당화하고 있다.

저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. … 이를 위해 저는 지금까지 패악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 이는 체제 전복을 노리는 반국가 세력의 준동으로부터 국민의 자유와 안전, 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며, 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한 조치입니다.

윤 대통령은 반대당을 ‘반국가 세력’으로 규정하고 척결 대상으로 지목했다. 민주주의의 원활한 작동을 촉진하는 헌정 규범 가운데 하나인 상호 용인 규범 또한 이미 무너져 있었던 셈이다(Levitsky and Ziblatt 2018: 8).

상호 용인 및 권한 자제 헌정 규범이 붕괴한 원인을 찾자면 보다 장기적인 시야가 필요하다. 1987년 이후 한국은 민주화를 통해 사회 갈등을 억압하는 정치 체제에서 그것을 개방하는 정치 체제로 이행했다. 억눌렸던 시민 대중의 불만이 아래로부터 분출했고 정치 엘리트는 득표를 극대화하기 위한 쟁점을 위로부터 선별했다. 선거를 반복하여 시민 대중의 불만 표출과 정치 엘리트의 득표 전략이 맞물려 돌아가면서 한국의 정당 체제는 그 사회의 중대 정치 균열을 내장하기에 이르렀다. 한국에는 종족, 인종, 언어, 종교 등 전근대 사회에서 비롯한 정치 갈등의 수원(水源)이 애초에 부재했고, 계급, 도농, 환경, 인권 등 근대 사회가 배태한 정치 갈등의 수준이 비교적 온건했다. 민주화 과정에서 정당이 정책 경쟁의 대립 축으로 세워야 할 전형적 사회 균열이 상대적으로 빈곤했던 셈이다. 한국의 민주화가 사회적 차원에서 내란이나 소요 등 커다란 격동 없이 순탄하게 진전한 까닭이다. 다만 한국 사회는 그 대가를 정치적 차원에서 정당의 ‘파괴적 양극화(pernicious polarization)’로 치르고 있다(송호근 2025).

노무현 대통령이 집권한 2003년 이후 한국의 진보 정당과 보수 정당 사이에서 벌어지는 선거 경쟁에서 ‘국민 서사(national narrative)’의 당파적 양극화가 전례 없이 심화했다. 보수 정당의 국민 서사에는 북한과의 화해를 도모한 국민을 배척하고, 진보 정당의 국민 서사에는 일본과의 화해를 모색한 국민을 배척하는 상호 적대의 감정 논리가 횡행했다.

정치 엘리트의 담론 구조에서 진보 진영과 보수 진영의 국민 서사가 서로 상대를 인정하기 않는 듯한 감정 논리를 투사할 때 한국 민주주의에서 정당 경쟁은 파괴적 양극화로 치닫는다. 진보 정당이 집권하면 보수 정당 지지자들의 적대감이 높아지고, 보수 정당이 집권하면 진보 정당 지지자들의 적대감이 상승하는 민주주의에서 선거는 정책 경쟁이 아니라 감정 대립으로 귀결한다. 그 결과 민주주의의 규범과 당파주의의 이익이 충돌할 때 다수의 정치 엘리트들은 ‘선(先) 당파주의, 후(後) 민주주의’를 자신들의 행동 규준으로 삼는다. 한국 민주주의가 퇴행의 길목에 접어들었다는 징후이다(Kim 2023).

한국의 보수 진영과 진보 진영은 내집단과 외집단이 길항(拮抗)하는 민족주의적 구도에 내집단을 정치 엘리트와 시민 대중으로 대치하는 포퓰리즘(populism)적 구도를 혼종(混種)하는 국민 서사를 투사한다. 포퓰리즘과 민족주의 혼종의 효과는 한국인들을 ‘국민의힘’ 국민과 ‘더불어민주당’ 국민으로 분열시키고 서로 반목하게 만드는 국민 서사의 당파적 양극화에 다름 아니다. 윤석열 대통령의 헌정 압살 전술 선택은 노무현 대통령 집권 이후 과거 반세기 동안 공고화한 민족주의적 국민 서사의 양극화에 토대를 둔 보수 및 진보 진영의 헌정 압박 전술 격화 과정에서 출현했다(Cho and Hur 2025).

Ⅲ. 한국 민주주의의 역행: 당파 분열과 당파 정렬

국민 서사의 양극화를 보다 정치(精緻)하게 이해하려면 당파적 양극화를 당파 분열 현상 및 당파 정렬 현상으로 나누어 접근하는 일이 필요하다. 첫째, 당파 분열은 이념 혹은 감정 차원에서 두 개로 갈라진 진영 간 이질성이 높아지는 현상을 의미한다. 이념적 당파 분열은 진보 가치에 동의하면서 진보 정당을 지지하는 유권자 진영과 보수 가치에 동의하면서 보수 정당을 지지하는 유권자 진영 사이 정책적 차이가 커지는 현상이다. 감정적 당파 분열은 보수 정당에 반감을 가지면서 진보 정당을 지지하는 유권자 진영과 진보 정당에 반감을 가지면서 보수 정당을 지지하는 유권자 진영 사이 정서적 차이가 커지는 현상이다. 둘째, 당파 정렬은 이념 혹은 감정 차원에서 두 개로 갈라진 진영 내 동질성이 높아지는 현상을 의미한다. 이념적 당파 정렬은 진보(보수) 정당을 지지하는 유권자 진영의 구성에서 진보(보수) 가치에 동의하는 유권자 비율이 증가하는 현상이다. 감정적 당파 정렬은 진보(보수) 정당을 지지하는 유권자 진영의 구성에서 보수(진보) 정당에 반감을 가지는 유권자 비율이 증가하는 현상이다(김정 2022).

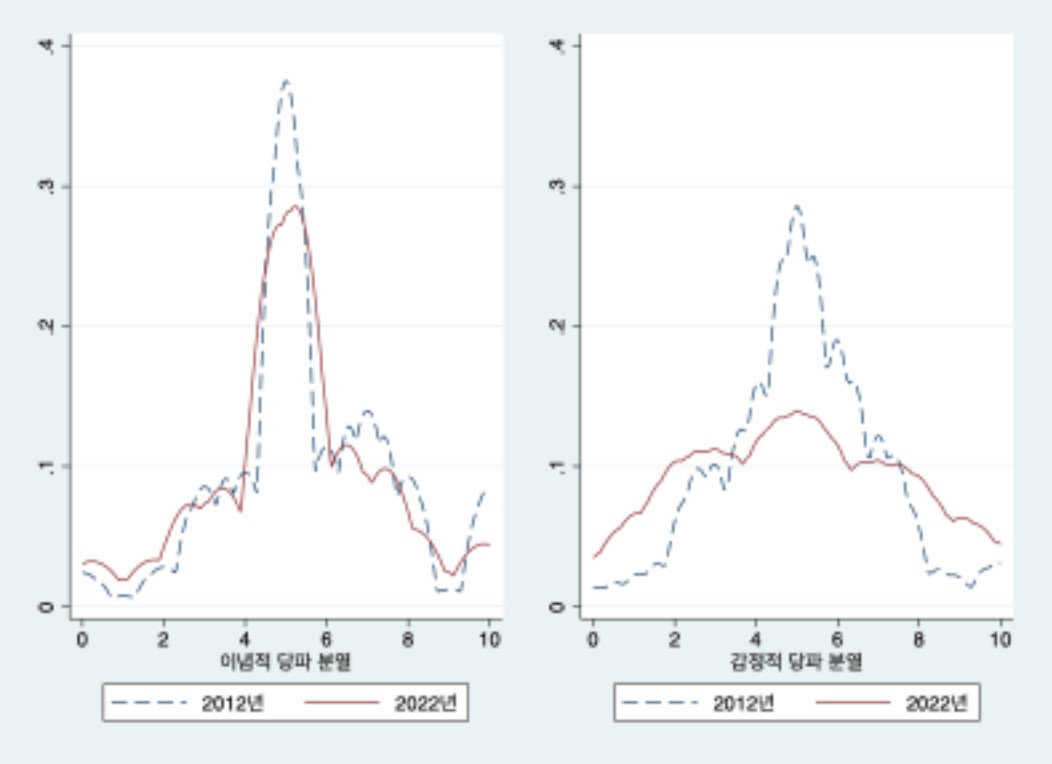

[그림 2] 2012년 및 2022년 한국 유권자 당파 분열: 커널 밀도 추정

출처: 이념적 당파 분열: 동아시아연구원 2012년 총선대선 패널 제7차 조사 1번 배경문항 1 및 동아시아연구원 2022년 대선 패널 제2차 조사 6번 배경문항. 감정적 당파 분열: 동아시아연구원 2012년 총선대선 패널 제7차 조사 6-1-3번 문항과 6-1-4번 문항 및 동아시아연구원 2022년 대선패널 제2차 조사 9-1번과 9-2번 문항. 2012년 자료 https://kossda.snu.ac.kr/ (검색일: 2024. 3. 24.)

주: 이념적 당파 분열: 0은 진보 가치에 대한 동의, 10은 보수 가치에 대한 동의의 최댓값을 나타낸다. 감정적 당파 분열: 0은 보수 정당 호감 점수(0-10)에서 진보 정당 호감 점수(0-10)를 감산하여 얻은 당파적 감정 점수(-10-10)를 0-10으로 치환했다. 0은 보수 정당에 대한 반감의 최댓값을, 10은 진보 정당에 대한 반감의 최댓값을 각각 나타낸다.

[그림 2]는 2012년 및 2022년 한국 유권자의 이념적 및 감정적 당파 분열을 커널 밀도 추정으로 도해하여 비교한 결과이다. 왼쪽의 이념적 당파 분열의 횡축에서 0은 진보 가치에 대한 동의의 최댓값을, 10은 보수 가치에 대한 동의의 최댓값을 각각 나타낸다. 오른쪽의 감정적 당파 분열의 횡축에서 0은 보수 정당에 대한 반감의 최댓값을, 10은 진보 정당에 대한 반감의 최댓값을 각각 나타낸다. 0은 보수 정당 호감 점수(0-10)에서 진보 정당 호감 점수(0-10)를 감산하여 얻은 ‘당파적 감정 점수(-10-10)’를 0-10으로 치환했다.

이념적 당파 분열은 2012년과 비교해 2022년 진보 성향 유권자가 약간 증가했고, 중도 성향 유권자는 감소했으며, 보수 성향 유권자가 약간 감소한 것으로 보인다. 감정적 당파 분열은 2012년과 비교해 2022년 보수 반감 유권자가 약간 증가했고, 중립 감정 유권자는 크게 감소했으며, 진보 반감 유권자가 약간 증가한 것으로 보인다. 지난 10년 동안 감정적 당파 분열 및 이념적 당파 분열이 진전했다는 사실을 확인할 수 있지만, 두 차원의 당파 분열 모두 쌍봉 분포보다는 단봉 분포에 가깝다는 점을 부인하기 어렵다. 시각적으로 확인한 한국 유권자의 이념적 및 감정적 당파 분열은 양극화 현상과는 거리가 멀어 보인다.

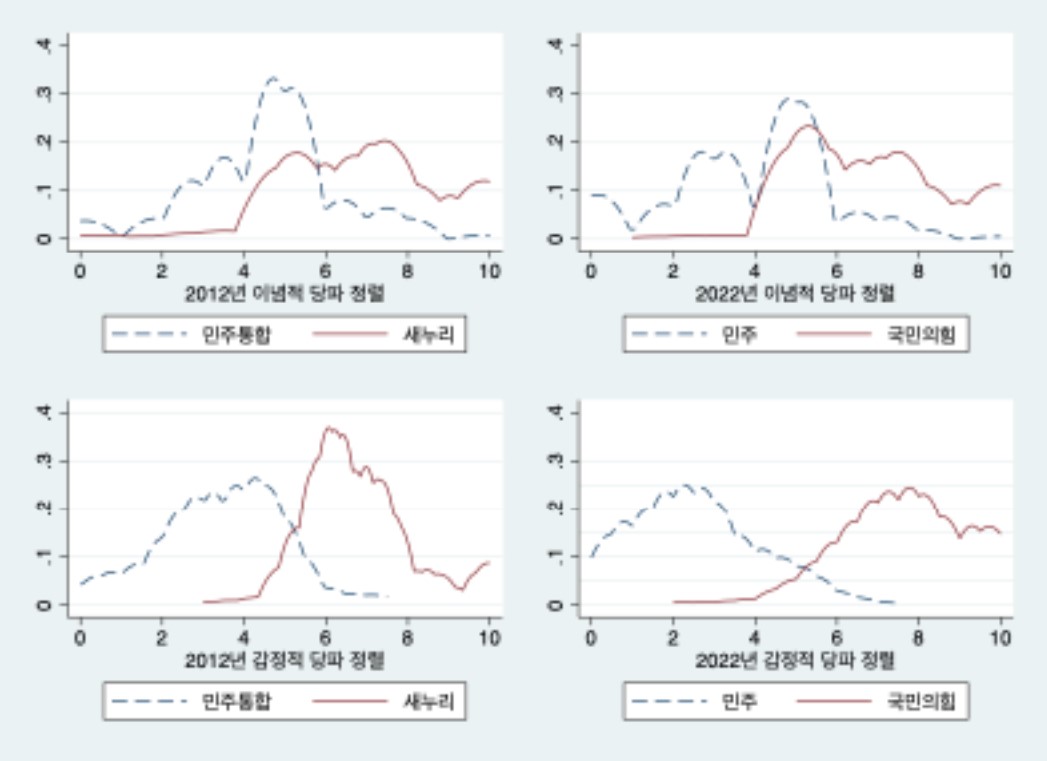

[그림 3] 2012년 및 2022년 한국 유권자 당파 정렬: 커널 밀도 추정

출처: 정당지지: 동아시아연구원 2012년 총선대선 패널 제6차 조사 7번 문항 및 동아시아연구원 2022년 대선패널 제1차 조사 9번 문항. 나머지는 [그림 2]와 동일하다. 2012년 자료 https://kossda.snu.ac.kr/ (검색일: 2022. 4. 24.).

[그림 3]은 2012년 및 2022년 한국 유권자의 이념적 및 감정적 당파 정렬을 커널 밀도 추정으로 도해하여 비교한 결과이다. 상단의 이념적 당파 정렬의 횡축에서 0은 진보 가치에 대한 동의의 최댓값을, 10은 보수 가치에 대한 동의의 최댓값을 각각 나타낸다. 하단의 감정적 당파 정렬의 횡축에서 0은 보수 정당에 대한 반감의 최댓값을, 10은 진보 정당에 대한 반감의 최댓값을 각각 나타낸다.

이념적 당파 정렬은 2012년과 비교해 2022년 진보 정당 지지 유권자 구성에서 진보 성향 유권자 비율이 증가한 반면 중도 및 보수 성향 유권자 비율은 감소한 것으로 보인다. 보수 정당 지지 유권자 구성에서 보수 성향 유권자 비율은 크게 변화하지 않은 반면 중도 성향 유권자 비율은 증가했고 진보 성향 유권자 비율은 감소한 것으로 보인다. 진영 유권자 구성 변화에도 불구하고 진보 정당 지지 유권자 분포와 보수 정당 지지 유권자 분포 사이에 상당한 규모의 중첩을 관측할 수 있다는 점에서 지난 10년 동안 이념적 당파 정렬이 크게 진전했다고 말하기는 어려워 보인다.

감정적 당파 분열은 2012년과 비교해 2022년 진보 정당 지지 유권자 구성에서 보수 반감 유권자의 비율이 크게 증가한 반면 감정 중립 및 진보 반감 유권자의 비율은 크게 감소한 것으로 보인다. 보수 정당 지지 유권자 구성에서 진보 반감 유권자의 비율은 크게 증가한 반면 중립 감정 및 보수 반감 유권자의 비율은 크게 감소한 것으로 보인다. 진영 유권자 구성 변화 때문에 진보 정당 지지 유권자 분포와 보수 정당 지지 유권자 분포 사이에 중첩 규모의 축소를 관측할 수 있다는 점에서 지난 10년 동안 감정적 당파 정렬이 크게 진전했다고 말하는 것이 무난해 보인다. 시각적으로 확인한 한국 유권자의 이념적 당파 정렬은 양극화 현상과는 거리가 있어 보이지만 한국 유권자의 감정적 당파 정렬은 양극화 현상에 근접하고 있다는 평가가 가능하다.

이상의 분석이 뜻하는 것은 한국 유권자의 감정적 당파 정렬에서 파괴적 양극화를 관측할 수 있다는 점이다. 다시 말하면, 정치 엘리트가 국민 서사의 양극화 담론을 투사하는 표적은 지난 10년 동안 상대 정당을 적대하는 감정을 격화해 온 자기 정당의 지지 유권자들이다. 양대 정당 지지 유권자들 사이에 중첩하는 정도가 감소하고 그들 사이의 감정적 거리가 크게 벌어질 때 정당의 득표 전략은 중도 유권자를 설득하는 전략이 아니라 지지 유권자를 동원하는 전략으로 전환한다. ‘중위 투표자 정리(median voter theorem)’가 더 이상 유효하지 않아 정당이 중앙으로 수렴하는 것이 아니라 극단으로 분산하는 셈이다. 반대당의 헌정 압박 전술 및 대통령의 헌정 압살 전술이 선거 득표 전략으로 적실성을 띨 수 있는 연유가 여기에 있다(Merrill III, Grofman, and Brunell 2024).

Ⅳ. 윤 대통령 탄핵 이후 한국 입헌민주주의

[표 1] 박근혜 및 윤석열 대통령 탄핵심판 시기 탄핵 찬성 여론 추이

|

|

박근혜 대통령 탄핵심판 시기 |

윤석열 대통령 탄핵심판 시기 |

||||

|

|

2016년 12월 2주 |

2017년 2월 2주 |

2017년 3월 1주 |

2024년 12월 2주 |

2025년 2월 2주 |

2025년 3월 3주 |

|

전체 |

81% |

79% |

77% |

75% |

60% |

58% |

|

보수 |

66% |

63% |

50% |

46% |

25% |

26% |

|

중도 |

86% |

85% |

86% |

83% |

60% |

64% |

|

진보 |

96% |

95% |

95% |

97% |

96% |

95% |

|

여당지지 |

34% |

27% |

14% |

27% |

10% |

13% |

|

무당지지 |

72% |

71% |

69% |

79% |

63% |

51% |

|

야당지지 |

99% |

96% |

97% |

97% |

98% |

96% |

출처: 갤럽리포트 데일리 오피니언 239호 (2016년 12월 2주), 245호 (2017년 2월 2주), 248호 (2017년 3월 1주), 606호 (2024년 12월 2주), 611호 (2025 2월 2주), 615호 (2025년 3월 3주). https://www.gallup.co.kr/ (검색일: 2025년 3월 24일)

[표 1]은 윤 대통령의 탄핵심판 시기 탄핵 찬성 여론 추이를 박근혜 대통령 탄핵심판 시기의 그것과 비교한 것이다. 박 대통령 탄핵 심판 시기 탄핵 찬성 여론은 2016년 12월 81%, 2017년 2월 79%, 2017년 3월 77%로 각각 나타났다. 윤 대통령 탄핵 심판 시기 탄핵 찬성 여론은 2024년 12월 75%, 2025년 2월 60%, 2025년 3월 58%로 각각 나타났다. 박 대통령 탄핵 찬성 여론 추이와 비교하면, 윤 대통령 탄핵 찬성 여론은 그 절대값이 약 20%포인트 줄어들어 있다는 점을 지적할 수 있다. 탄핵 소추 이후 4개월 동안 박 대통령의 경우 보수 유권자의 탄핵 찬성 비율이 약 16%포인트 줄어든 반면 윤 대통령의 경우 보수 유권자의 탄핵 찬성 비율은 약 20%포인트 줄어들었다.

다른 한편, 탄핵 소추 이후 4개월 동안 박 대통령의 경우 진보 유권자의 탄핵 찬성 비율은 96%에서 95%로 거의 변화하지 않았고, 윤 대통령의 경우 또한 97%에서 95%로 탄핵 찬성 비율은 거의 변화하지 않았다.

비상계엄 선포 직후 탄핵 여부를 물었을 때는 보수 유권자의 상당수가 ‘선호 위장(preference falsification)’에 나섰을 가능성을 엿보게 한다. 그 이후 보수 진영이 연쇄 대중 집회를 통해 ‘정보 방류(information cascade)’ 효과를 발생시키자 보수 유권자가 ‘선 당파주의, 후 민주주의’를 공공연하게 표출하고 행동 규준으로 채택한다. 윤석열 대통령의 헌정 파쇄 전술이 보수 유권자의 극우 이동과 관련한 거래 비용(transaction costs)을 줄이고 민족주의적 국민 서사의 양극화를 촉진한 귀결이다. 감정적 당파 정렬이 그 정치적 토대를 이루고 있다는 점을 지적할 필요가 있다.

부정선거 담론을 기초로 한 선거 불복 논리에서부터 좌파 사법 카르텔 담론을 토대로 한 탄핵심판 불복 논리까지 헌정 질서를 그 기저에서 부정하는 헌정 파쇄 전술의 대중화가 급속하게 진행하고 있다. 헌법재판소의 대통령 탄핵 심판 및 대법원의 대통령 내란 혐의 형사 판결 모두 불복할 수 있다는 보수 유권자의 민주주의에 대한 위협에 보수 정당이 편승할 수밖에 없는 연유이다. 윤석열 대통령을 중재자로 두고 보수 유권자와 보수 정당이 일종의 ‘파우스트 거래(Faustian bargain)’의 유혹에서 빠져나오지 못하고 있다.

보수 유권자 혹은 진보 유권자 어느 쪽도 폭력을 사용하여 자신들의 불만을 표출하는 것과 관련한 정치적 부담이 가벼워질 수 있는 조건이 만들어지는 셈이다. 보수 진영 및 진보 진영에서 상승적으로 채택한 헌정 압박 전술의 상승작용 때문에 이미 권한 자제 규범은 상당 수준 붕괴했다. 윤 대통령이 선택한 헌정 압살 전술의 효과 때문에 상호 용인 규범 파괴와 관련한 정치적 비용을 낮게 인식할 가능성이 높기 때문이다. 결국 윤 대통령이 선택한 헌정 압살 전술 및 그 장기 효과 때문에 한국 민주주의의 역행(democratic backsliding)은 당분간 불가피해 보인다. ■

참고 문헌

김정. 2022. “한국 유권자의 정치 양극화와 투표 선택: 2012년 및 2022년 대통령 선거 비교”. 『한국과 국제정치』 38: 169-198.

송호근. 2025. 『적대정치 앤솔러지: 한국 민주주의 무너지다』. 파주: 나남.

Cho, Joan E., and Aram Hur. 2025. “The Perils of South Korean Democracy.” Journal of Democracy 36, 2: 38-46.

Helmke, Gretchen, Mary Kroeger, and Jack Paine. 2021. “Democracy by Deterrence: Norms, Constitutions, and Electoral Tilting.” American Journal of Political Science 66: 267-534.

Kim, Jung. 2023. “South Korea.” in Rachel Beatty Riedl et al. (eds.) Opening Up Democratic Space. Original Research: Case Studies. Washington, D. C.: USAID.

Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt. 2018. How Democracies Die. New York: Crown.

Merrill III, Samuel, Bernard Grofman, and Thomas L. Brunell. 2024. How Polarization Begets Polarization: Ideological Extremism in the US Congress. New York: Oxford University Press.

Shugerman, Jed Handelsman. 2019. “Hardball vs. Beanball: Identifying Fundamentally Antidemocratic Tactics.” Columbia Law Review 119: 85-122.

Tushnet, Mark. 2025. “Constitutional Hardball.” in Richard Bellamy and Jeff King (eds.), Cambridge Handbook of Constitutional Theory. New York: Cambridge University Press.

■ 김정_북한대학원대학교 교수.

■ 담당 및 편집: 박한수_EAI 연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 204) hspark@eai.or.kr

![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ⑤ 한국 민주주의 위기와 ‘아래로부터의 퇴행’?](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515144319733110491(0).jpg)

![[한국 민주주의 퇴행 진단 시리즈] ④ 한국 정치엘리트와 민주주의 퇴행](/data/bbs/kor_workingpaper/20250515143956733110491(0).jpg)